Per salvare i nostri mari, cambiamo prospettiva

Con gli strumenti della scienza, ciascuno può fare la sua parte per tutelare gli ecosistemi marini. È l’approccio della Water Defenders Alliance.

Tempo di lettura: 39 min.

A cosa pensiamo, quando pensiamo al mare? Per chi è cresciuto intravedendolo dalla finestra di casa, è una presenza familiare e rassicurante. Per chi vive in città, mare è sinonimo di evasione; c’è chi lo sorvola, chi lo attraversa in barca e chi vi si immerge, ma in ogni caso è un qualcosa di elettrizzante, diverso dall’ordinario. Ma il mare è molto, molto di più. Immenso e silenzioso, brulica di vita, mitiga il clima, ci offre cibo e risorse indispensabili per la nostra economia.

I nostri mari celano anche segreti che non sempre sono piacevoli da guardare. Perché quel paradiso che da fuori ci appare incantevole, in realtà, è un ecosistema in profonda sofferenza. Se scendiamo sotto la superficie, scopriamo un habitat che diventa sempre più povero e fragile a causa dell’inquinamento da plastiche e da idrocarburi, dei cambiamenti climatici, dell’intenso traffico navale, dello sfruttamento eccessivo delle sue risorse. Fenomeni molto diversi, ma con un minimo comune denominatore: sono esclusivamente responsabilità dell’uomo.

Serve una buona dose di coraggio per guardare in faccia questa realtà. Ma studiare i problemi – e farlo con gli strumenti della scienza – è il primo, indispensabile passo per escogitare delle soluzioni a impatto. Tuffiamoci dunque nel nostro mare e impariamo a guardarlo da un’altra prospettiva. Solo così potremo proteggerlo.

Cambiare prospettiva è ciò che fa la Water Defenders Alliance, battezzata in occasione della Giornata mondiale degli oceani dell’8 giugno 2023. Perché è innegabile che finora tante persone e organizzazioni abbiano fatto la loro parte per la tutela di mari, laghi e darsene cittadine, ma ciascuna per il proprio ambito di competenza. Il mondo della ricerca studia i problemi, i mass media li documentano, le imprese innovano i loro processi per esempio per gestire meglio i rifiuti, o ridurre l’impiego di plastica monouso e così via. La Water Defenders Alliance spariglia le carte: perché non lavorare tutti insieme, come alleati appunto?

Nel concreto, questo progetto individua innanzitutto tre macroaree di intervento: la presenza dei rifiuti di plastica in mare, l’inquinamento chimico provocato dagli sversamenti accidentali di idrocarburi e la fragilità degli habitat marini. Per ciascuna di esse, individua alcune tecnologie innovative, già ampiamente collaudate e pienamente compatibili con l’ecosistema.

Ciascuno degli attori dell’alleanza può contribuire ad adottarle su vasta scala. Il mondo dell’università e della ricerca fornisce i dati aggiornati sulle condizioni del mare e candida le proprie soluzioni science-based. Le aziende, nelle vesti di Water Defenders, finanziano l’adozione di una o più di queste tecnologie in un singolo porto, in una macroarea o in più località. Proprio enti locali e porti infatti, essendo il punto di congiunzione tra le persone e il mare (o lago), le ospitano e adottano i protocolli per la gestione sostenibile delle acque. Anche i cittadini hanno un ruolo, perché possono adottare le buone pratiche proposte e farsi portavoce di un cambiamento positivo, spronando altri soggetti a entrare nella Water Defenders Alliance. LifeGate ne tiene le redini, facendo da garante della sua solidità scientifica.

Passeggiando in banchina e aguzzando lo sguardo, capita di notare delle iridescenze sulla superficie dell’acqua. Sono il sintomo di quegli innumerevoli piccoli sversamenti accidentali di idrocarburi che sfuggono alle statistiche, ma non per questo sono innocui. Ad oggi, infatti, è possibile monitorare soltanto i grandi incidenti: l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) in una nota del 2018 parla di 600mila tonnellate di idrocarburi finite in mare ogni anno e segnala ventisette occorsi nel mar Mediterraneo nei trent’anni precedenti, per un totale di 272mila tonnellate di petrolio finite in acqua. Sono gli episodi che coinvolgono per esempio traghetti, cargo e imbarcazioni commerciali: sono 200mila quelli che solcano le acque del Mare Nostrum ogni anno, tra cui circa 300 navi cisterna che ogni giorno trasportano prodotti petroliferi.

Questa, però, è solo una parte del problema dell’inquinamento da idrocarburi, quella più visibile. In Italia sono immatricolate anche 81.464 imbarcazioni da diporto, per la precisione 19.519 barche a vela, 61.779 barche a motore e 166 navi da diporto che superano i 24 metri. Solo in Liguria se ne contano più di 17mila. Poi c’è il parco nautico non immatricolato, molto più vasto ma anche molto più difficile da esaminare: ne fanno parte canoe, kayak e piccole barche a vela, ma anche 167.399 unità con motore ausiliario, per esempio i gommoni (i dati sono del rapporto La nautica in cifre monitor – Trend di mercato 2023/2024, realizzato dall’Ufficio studi di Confindustria Nautica).

Insomma, nei porti del Belpaese attraccano ogni anno decine di migliaia di unità da diporto che usano gli idrocarburi, per alimentare il motore – che anche le barche a vela hanno bisogno di accendere per le manovre, oppure per uscire dalla bonaccia o da situazioni difficili – e il generatore necessario per l’illuminazione, il frigo e i vari dispositivi elettrici. I piccoli sversamenti accidentali sono all’ordine del giorno, per esempio durante il rifornimento e la manutenzione del motore. Molto delicata è anche la pulizia della sentina, cioè quella parte dello scafo in cui si raccolgono le infiltrazioni d’acqua e i vari scarti, tra cui oli lubrificanti, carburanti, liquidi di condensazione, acque nere e grigie, detergenti usati per lavare lo scafo. Le normative prevedono di pompare questi liquidi, raccoglierli in un contenitore idoneo e conferirli presso gli impianti dedicati; ciò che spesso accade, però, è che gli armatori si limitano a sversarle in mare.

Sono gocce, certo. Ma, goccia dopo goccia, ogni litro di olio arriva a inquinare mille metri quadrati di acqua, in termini di superficie, e fino a un milione di litri in termini di volume. Le conseguenze negative sugli ecosistemi sono pervasive. I vertebrati, come pesci e uccelli marini, restano invischiati negli idrocarburi o li ingoiano, intossicandosi. Quando i piccoli invertebrati muoiono per avvelenamento, gli animali più grandi se ne nutrono e finiscono dunque loro stessi per accumulare nel proprio organismo quantità crescenti di queste sostanze (tecnicamente si parla di bioaccumulo).

Che fare, dunque? Le soluzioni tradizionali sono tre, ma tutte presentano dei limiti. Si possono per esempio catturare gli oli con le apposite panne monouso in polipropilene che, però, si impregnano anche d’acqua. Un materiale plastico come il polipropilene, inoltre, rischia di rompersi rilasciando in acqua particelle intrise di oli e, una volta usato, va smaltito come rifiuto speciale. In alternativa ci sono le tecnologie meccaniche, come pompe e skimmer, ma sono piuttosto farraginose da usare perché, non potendo filtrare gli oli, assorbono grandi quantità d’acqua. E, se interventi del genere non sono immediati, gli oli affondano. In occasione del più grave disastro ambientale della storia statunitense, l’esplosione della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, andò proprio così: pur spendendo 40 miliardi di dollari, si riuscì a recuperare appena il 3 per cento del petrolio finito in mare. Infine, esistono anche solventi e detersivi da versare in acqua per sciogliere gli oli; ma è una mossa controproducente, perché si finisce per contaminare ulteriormente l’acqua senza recuperare pressoché nulla. Insomma, la chiazza nera non si vede più a occhio nudo, ma solo perché si disperde andando a danneggiare un’area ancora più vasta.

La Water Defenders Alliance è andata alla ricerca di qualcosa di diverso. Una soluzione più efficace, efficiente, sostenibile e semplice. Soprattutto, una soluzione alla portata di tutti: non solo dei team specializzati che intervengono quando c’è una perdita da una petroliera, ma anche di un qualsiasi diportista che ci tiene a organizzare una vacanza in barca a vela autenticamente ecosostenibile. L’ha trovata nelle spugne FoamFlex, sviluppate e brevettate da un’azienda tutta italiana, T1 Solutions. Formulate in poliuretano espanso a celle aperte, respingono l’acqua fino al 95 per cento e assorbono l’olio fino al 99 per cento: dopo l’uso possono essere strizzate e riutilizzate fino a duecento volte, senza deteriorarsi né perdere frammenti o sostanze nocive in mare. Un chilo di spugna arriva ad assorbire, nel suo ciclo di vita, fino a sei tonnellate di idrocarburi. E l’olio che fine fa? Se è stato raccolto correttamente, basta strizzare le spugne per recuperarlo e destinarlo alla raccolta dedicata.

Oltre a fornire spugne a diportisti e pescherecci, la Water Defenders Alliance consegna ai porti i materiali assorbenti per raccogliere gli sversamenti nei loro specchi acquei (per esempio nell’area di rifornimento) e uno strumento per raccogliere e stoccare gli idrocarburi che andranno poi conferiti nella raccolta differenziata degli oli esausti. Può mettere inoltre a disposizione barriere contenitive ad hoc che i porti e le aree marine protette possono posizionare tempestivamente in caso di incidenti ambientali. Oltre a fornire una soluzione concreta e facilmente utilizzabile, la diffusione di questi kit ha l’obiettivo principale di creare cultura e diffondere consapevolezza su questo problema per promuovere comportamenti più virtuosi, a terra e in mare, al fine di rimuovere il problema a monte.

Abbiamo lavorato su questa innovazione per fornire un’alternativa che fosse da un lato green e inerte sia per l’uomo che per l’ambiente, e dall’altro che potesse incrementare questa performance ma con un’attenzione ai costi.

Alessandro Taini, founder T1 Solutions

L’appello dei porti Water Defenders

Noi viviamo il mare, noi lavoriamo sul mare, la nostra vita e il nostro lavoro sono strettamente ed intimamente connessi con il mare.

Da troppi anni osserviamo le macchie nere che lo inquinano, che lo soffocano, che lo imbruttiscono.

Per noi è un danno morale, etico ed economico. Per voi?

Non vogliamo un mare nero, un mare morto, un mare soffocato.

Siamo in Italia, il nostro mare bagna i due terzi del paese, siamo nel cuore del Mediterraneo. Non possiamo semplicemente permettercelo.

Nessuno ha mai dato voce prima a questa emergenza, nessuno l’ha neanche mai considerata tale.

Grazie al dialogo con LifeGate, finalmente possiamo far sentire la nostra voce, possiamo portare alla conoscenza dell’opinione pubblica un problema enorme: l’inquinamento chimico dei nostri mari per via degli sversamenti accidentali di idrocarburi.

Queste macchie nere, che entrano in mare e che lo soffocano, sono per noi fin troppo visibili. Una conseguenza di tutto questo è per esempio l’iridescenza, un problema così esteso che lo possono vedere tutti, anche i non addetti ai lavori. Noi purtroppo lo vediamo pressoché quotidianamente nelle acque dei nostri porti, marine e circoli, che rappresentano il nostro posto di lavoro, il nostro territorio, la nostra casa e la nostra identità.

Non possiamo permettere che questo problema resti “invisibile” al resto della popolazione, non possiamo e non vogliamo lavorare e vivere in un mare nero.

Vogliamo agire, vogliamo farlo subito ma ci mancano i mezzi. LifeGate ha individuato la soluzione più efficace ed efficiente per prevenire, raccogliere e stoccare gli idrocarburi sversati accidentalmente nei nostri mari.

Chiediamo all’Alleanza, a tutti i Water Defenders, di aiutarci: dotate tutti i porti, marine e circoli italiani che ne fanno richiesta dei kit per prevenire, assorbire e raccogliere gli idrocarburi dall’acqua.

Aiutateci ad aiutare il mare a respirare, perché lui dà a noi il nostro respiro.

Dove sono i kit contro gli sversamenti accidentali di idrocarburi

Hyundai Italia lancia “Mission to blue”, il nuovo progetto di sostenibilità che segna l’ingresso dell’azienda nella Water Defenders Alliance a partire dal supporto economico per la fornitura di un kit dato in dotazione al Consorzio Villoresi per salvaguardare la Darsena di Milano, e i navigli, dal potenziale inquinamento da oli e idrocarburi.

Grazie alla Q8 Sailing for Change, la Water Defenders Alliance ha dotato 20 porti del kit per fronteggiare gli sversamenti di oli e idrocarburi. Inoltre, in occasione di Barcolana56, sono stati consegnati 1.000 kit per diportisti tra quelli iscritti alla prestigiosa regata triestina.

Grazie a Coop, la Water Defenders Alliance ha dotato del kit per gli sversamenti di idrocarburi la barca a vela Anywave, che promuove la navigazione sostenibile grazie alla figura del responsabile ecologico di bordo.

Grazie a Riomare, che da dieci anni collabora con l’area marina protetta Isole Egadi, la Water Defenders Alliance ha dotato dei kit per gli sversamenti di idrocarburi le imbarcazioni dell’Amp e 38 pescatori autorizzati.

Grazie a Cosnova, la Water Defenders Alliance ha dotato Marina Fiera Genova, di diretta gestione del Porto Antico di Genova, di un kit progettato per il porto. Inoltre, ha consegnato pratici kit per prevenire gli sversamenti già a bordo a 100 proprietari di imbarcazioni da diporto, ormeggiate al Marina Fiera Genova.

Grazie a Fineco, la Water Defenders Alliance ha dotato di un kit per il porto la società Osp – Operazioni e servizi portuali Palermo srl, che si occupa proprio della pulizia dello specchio acqueo del Porto di Palermo.

Grazie a Fineco, anche il porto di Marina Santelena, a pochi passi dal centro storico di Venezia, è dotato di un kit per il porto. La Water Defenders Alliance ha distribuito anche cento kit per i diportisti.

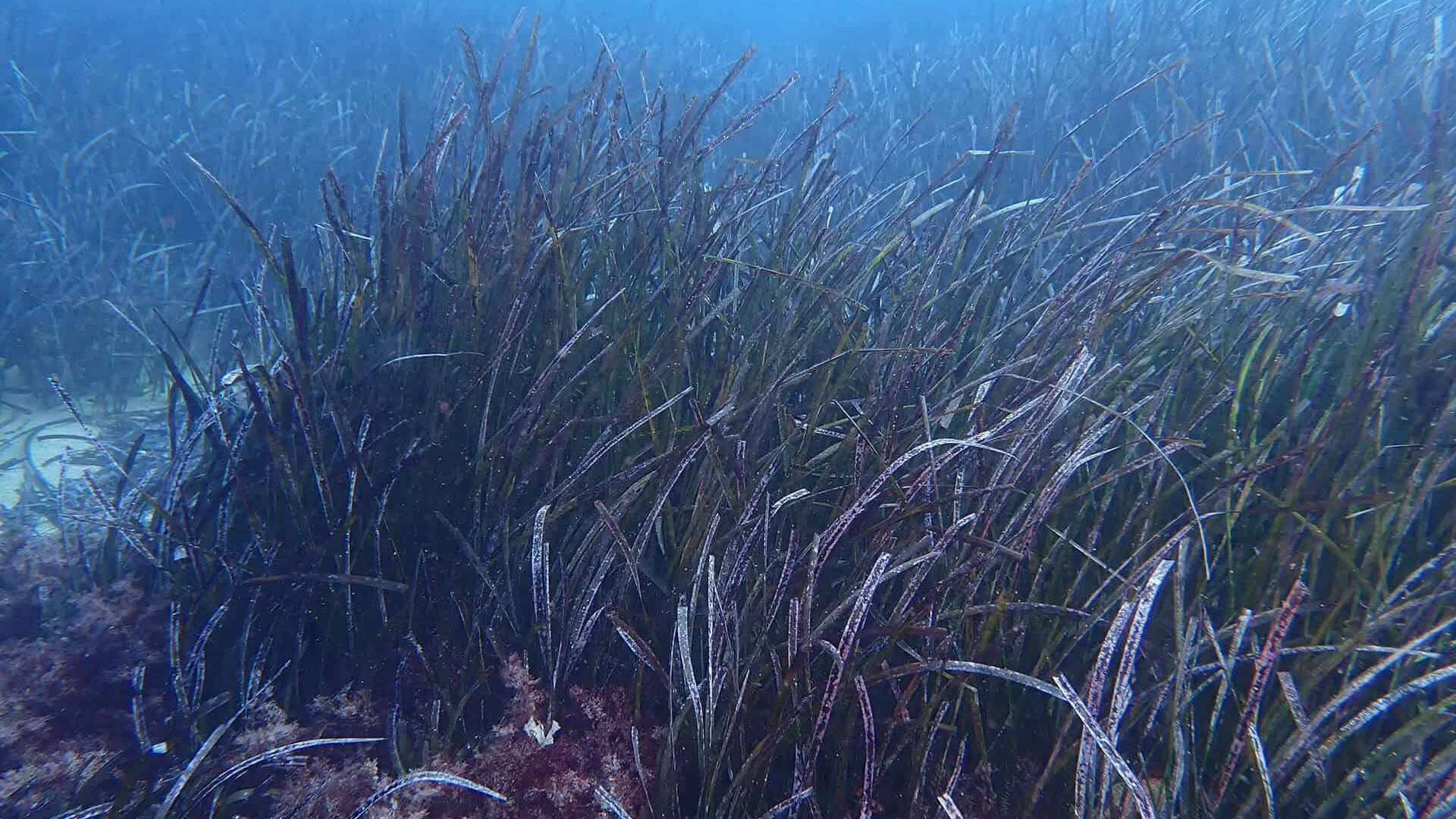

Sapremmo tutti indicare senza troppe difficoltà dove si trovano le grandi foreste primarie, i polmoni verdi del nostro pianeta. In Amazzonia, innanzitutto; ma anche nell’Africa centrale, nel sudest asiatico tra Indonesia e Papua Nuova Guinea, e poi – a latitudini totalmente diverse – in Siberia e Nordamerica. Queste, almeno, sono le grandi foreste sulla terraferma. Ma il “nostro” mar Mediterraneo non è da meno. Sui suoi fondali (e in nessun altro luogo al mondo, perché si tratta di un endemismo) cresce infatti la Posidonia oceanica.

Da non confondere con un’alga, è una pianta acquatica dotata di radici, fusto e foglie che in autunno genera anche un frutto, comunemente ribattezzato come “oliva di mare”. Non si può dire che i bagnanti la amino: soprattutto quando viene strappata e sospinta a riva dalle mareggiate, crea cumuli antiestetici e maleodoranti. Quando è in buona salute, però, forma praterie sottomarine che sono nostre alleate su tanti fronti. Qualche esempio? Innanzitutto, i posidonieti contribuiscono a rallentare il riscaldamento globale, perché assorbono il doppio dell’anidride carbonica rispetto alle foreste e rilasciano ossigeno a un ritmo di 4-20 litri al giorno per metro quadrato. Nel loro insieme, secondo alcune analisi, le praterie di Posidonia oceanica hanno immagazzinato tra l’11 e il 42 per cento delle emissioni di CO2 dei paesi mediterranei dall’epoca della rivoluzione industriale in poi. E lo fanno per lunghi periodi, anche secoli o addirittura millenni, a patto di essere in buone condizioni. Parallelamente, mantengono vitale l’ecosistema marino: circa il 20-25 per cento delle specie della regione dipende da questo ambiente per alimentarsi, riprodursi e trovare rifugio. I posidonieti infine stabilizzano i fondali e svolgono un’azione da “freno idrostatico”, placando l’energia delle onde e quindi salvaguardando le coste dall’erosione.

Sono i cosiddetti servizi ecosistemici che la natura ci offre ogni giorno, senza chiederci niente in cambio. Di solito li diamo per scontati, salvo poi renderci conto del loro valore solo quando li abbiamo persi. È successo per esempio nel golfo di Gabès, al largo della Tunisia, un luogo che ospitava il più grande posidonieto del bacino del Mediterraneo. A partire dagli anni Settanta, una fabbrica tunisina di fertilizzanti ha rilasciato in mare oltre 500 milioni di tonnellate di forfogesso tossico, radioattivo e non trattato. Condannando a morte circa il 90 per cento della superficie originaria del posidonieto. Un team di ricercatori ha calcolato il valore monetario dei servizi ecosistemici andati perduti: si parla di circa 105 milioni di euro nel 2014, ben più rispetto al valore aggiunto dello stabilimento industriale nello stesso anno. In altre parole, sacrificare la prateria di Posidonia oceanica per produrre fertilizzanti è la scelta sbagliata. Per la natura, ma anche da un punto di vista puramente economico.

Da Bergeggi all’isola d’Elba, riforestare la Posidonia oceanica è possibile

Prima della centrale a carbone di Vado Ligure, la spiaggia di Bergeggi in Liguria non esisteva. Nel 1963, come luogo balneare, si utilizzavano gli scogli affiorati presenti sulla costa. Poi verso la fine degli anni ‘60 milioni di metri cubi di detriti provenienti dagli scavi necessari per la nuova centrale a carbone di Vado sono stati smaltiti proprio nelle acque di Bergeggi, gettati direttamente dall’Aurelia, la strada principale, che costeggia il litorale in diversi punti. Così è nata la spiaggia famosa ancora oggi. Tuttavia, il mare ci ha messo pochi anni a “rimangiarsela”, a portarsela via, mareggiata dopo mareggiata. E allora, com’è stata mantenuta tale la spiaggia di Bergeggi? Grazie alla pratica del ripascimento artificiale. Si può dire che è stata questa a cambiare drasticamente i connotati del territorio di Bergeggi, come racconta Davide Virzi, direttore dell’Area marina protetta dell’isola di Bergeggi. Si parla di ripascimento delle spiagge – o “rifornimento”, secondo la definizione ufficiale dell’Unione europea – quando si versano sabbia o ghiaia sulla costa per compensare gli effetti dell’erosione naturale e proteggerla dalle mareggiate, ma anche per estendere l’ampiezza della spiaggia a fini turistici e ricreativi.

Negli ultimi sessant’anni le regioni hanno elargito milioni per questa pratica, che ha determinato i connotati delle coste italiane a vantaggio del turismo balneare. Tuttavia, il costo che ha pagato l’ambiente è stato alto. Ogni volta che il mare “si riprende” la sabbia, i granuli più pesanti si depositano nelle vicinanze della costa, tipicamente abitata dalle praterie, soffocandone le foglie e impedendone la fotosintesi; mentre i granuli più fini vengono trasportati più al largo, dove contribuiscono all’aumento della torbidità dell’acqua che impedisce alle praterie più profonde di ricevere la luce, e, di conseguenza, fare la fotosintesi. Le più grandi regressioni in termini di estensioni di praterie di Posidonia sono avvenute proprio per questo motivo: le praterie meno esposte alla luce, quelle più profonde, hanno accusato maggiormente l’aumento di torbidità dell’acqua, spiega Monica Montefalcone, ricercatrice con un dottorato in Scienze del mare. Il discorso vale per tutti i mari di Italia: dal Tirreno, al basso Adriatico, allo Ionio, al mar Ligure. La Posidonia oceanica, che un tempo era fiorente nelle acque italiane, tra gli anni ’60 e ‘90 ha accusato una forte regressione.

Successivamente è avvenuta una svolta: l’intervento della comunità scientifica dell’Unione europea. A seguito della direttiva Habitat 92/43/CEE emanata nel 1992, la Posidonia è stata categorizzata come habitat prioritario e, di conseguenza, da tutelare. Per adeguarsi alla normativa, l’Italia ha riconsiderato l’utilizzo del ripascimento artificiale come pratica frequente e ha istituito le aree marine protette. Oggi ce ne sono una trentina. Ma adesso è tempo di andare oltre: non ci si può fermare a salvaguardare gli habitat esistenti, bisogna anche ricostruire quelli che sono stati danneggiati nel corso del tempo.

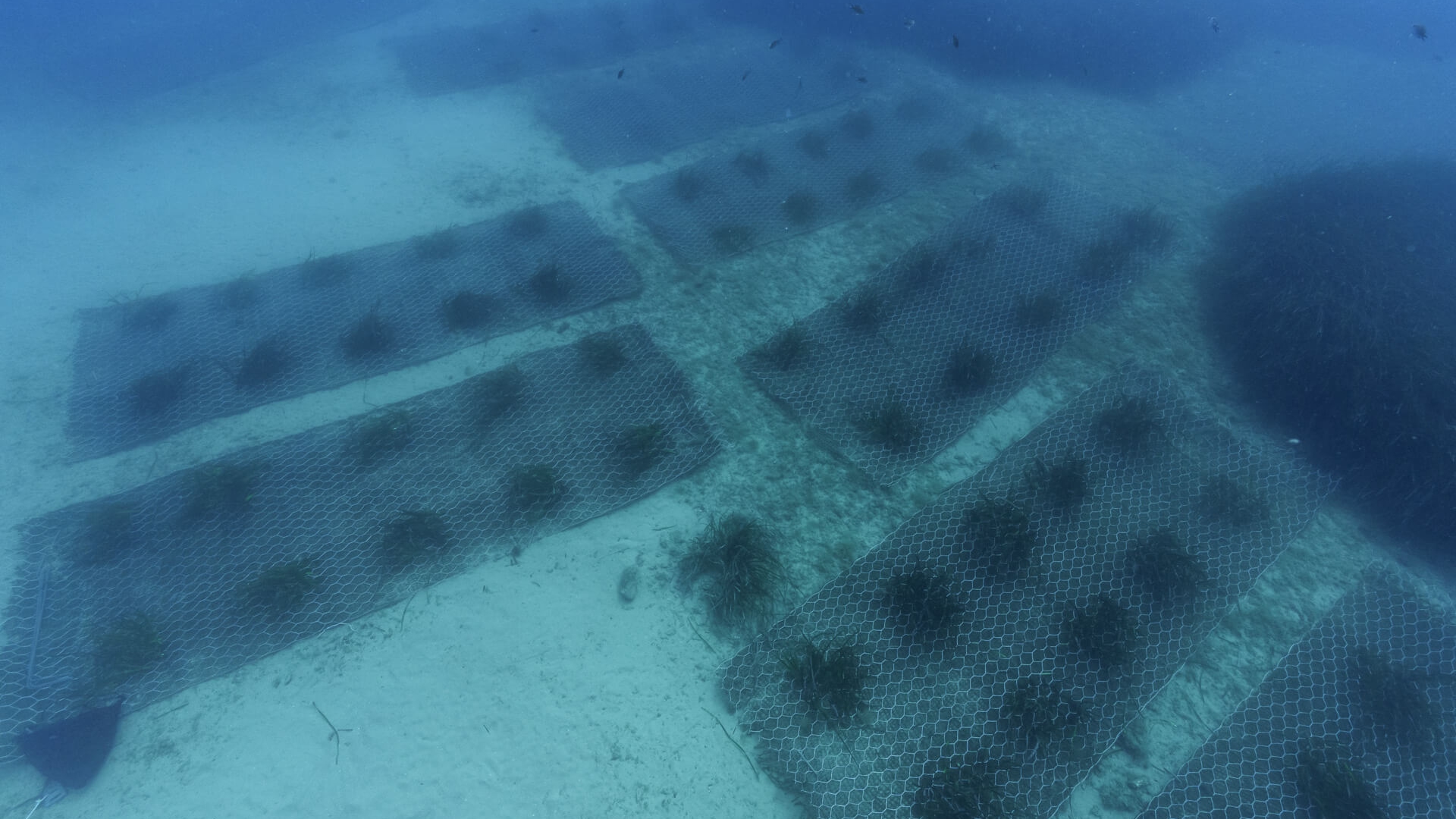

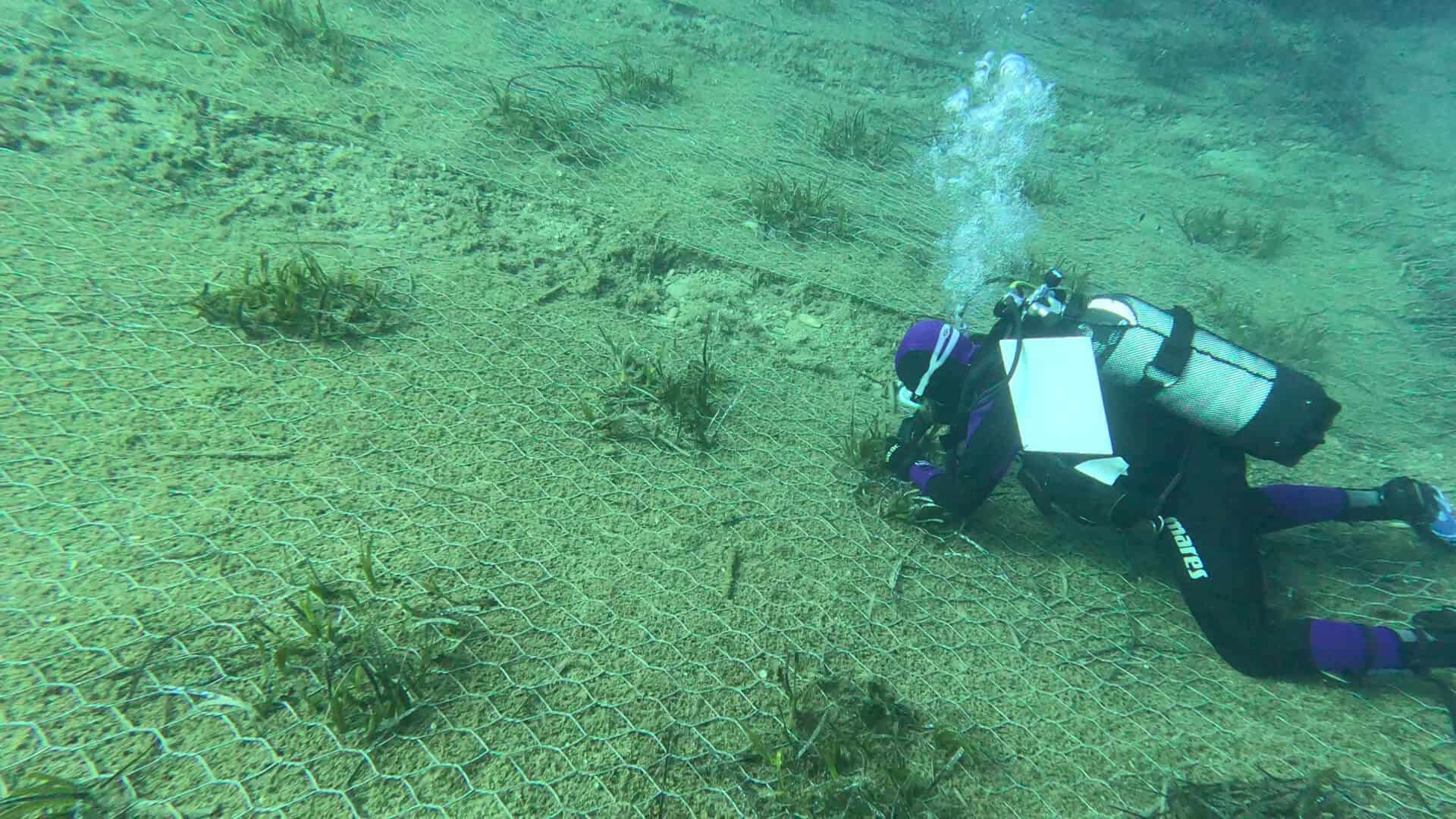

L’Area marina protetta Isola di Bergeggi, gestita dal comune e diretta da Davide Virzi, ha portato avanti nel 2023 un progetto pilota di ripiantumazione della Posidonia oceanica che, a un anno di distanza, ha visto la sopravvivenza del 70 per cento delle piantine reimmesse. Un risultato tutt’altro che scontato, visto che normalmente le percentuali di sopravvivenza sono ben più basse. Un’iniziativa che oggi si amplia e prosegue, con la Water Defenders Alliance. E in particolare con Coop, che è entrata a farne parte già nel 2023 e ora è nel pieno della sua nuova campagna “Foresta blu”. Tra maggio e giugno, al largo dell’isola di Bergeggi sono stati reimpiantati ben 200 metri quadri di Posidonia, riforestando circa 4mila piantine, in collaborazione con l’università di Genova e la professoressa Monica Montefalcone e seguendo l’innovativo protocollo ideato dall’International school for scientific diving coordinato dal suo direttore Stefano Acunto.

È una sfida, ce ne rendiamo conto, i cui risultati non possono essere previsti ma sappiamo che seminare innovazione e conoscenza oggi è il modo più proficuo per raccogliere rigogliosi frutti domani.

Maura Latini, presidente di Coop Italia

Proprio per aumentare le probabilità di successo, questa tecnica prevede di intervenire dove il posidonieto è in fase di regressione ma mostra già segni di recupero, e dove non rischia di essere disturbato dalle pressioni antropiche. Nei fondali a 10-15 metri – una profondità non casuale, perché è quella in cui la luce arriva ma mareggiate e correnti non sono troppo violente – i team di subacquei posizionano biostuoie in reti di fibra di cocco, tenute ben salde da una rete metallica. Su di esse, gli esperti ripiantano manualmente, una per una, “le talee già libere in mare, cercando quelle che sono già state eradicate (per esempio dagli ancoraggi) e altrimenti sarebbero destinate a morire sul fondo. Se non ne troviamo, le andiamo a staccare dalle praterie limitrofe (chiamate donatrici) assicurandoci di non avere un impatto negativo”, ha spiegato a LifeGate Monica Montefalcone. Un’attività paziente, da monitorare ogni tre mesi per i due anni successivi. A maggio del 2025, dopo circa un anno dalla piantumazione, i risultati sono sorprendenti: la percentuale di sopravvivenza delle talee trapiantate si attesta infatti sul 76 per cento. Nel quarto monitoraggio, condotto a fine 2025, il tasso di sopravvivenza delle talee è dell’85 per cento: è dunque ben superiore alle aspettative, tanto più considerando la delicatezza delle fasi iniziali e i possibili fattori ambientali critici. C’è di più: durante il monitoraggio sono stati osservati due esemplari di Pinna rudis e una piccola colonia di Cladocora caespitosa in crescita sulle biostuoie, segnale di una progressiva integrazione delle strutture nel contesto naturale e della buona qualità ambientale del sito.

L’importanza del monitoraggio

Questa è soltanto la prima tappa del percorso di Coop con la Water Defenders Alliance, un percorso che si snoda per due anni su tre ecosistemi differenti tra loro. Il tour di “Foresta blu” di Coop prosegue nell’estate del 2024 verso la Puglia, dove si trovano i primi posidonieti del mare Adriatico che presentano le caratteristiche giuste per un intervento di tutela. Se nella prima tappa nel Tirreno è stato possibile riforestare il fondale marino, nella seconda tappa ci si concentra sul monitoraggio dei posidonieti già esistenti, sparsi sul fondale a macchia di leopardo.

“Foresta Blu è una campagna con cui Coop si fa concretamente carico della salute dei mari e delle coste, traducendo in azioni dall’impatto reale il tema della salvaguardia ambientale e degli ecosistemi”, spiega Enrico Quarello, direttore Csr, comunicazione, relazioni pubbliche di Coop Alleanza 3.0. Grazie alla collaborazione con un team di ricercatori dell’università degli Studi di Bari Aldo Moro, guidato da Giovanni Chimienti, ricercatore in Ecologia presso il dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e ambiente (Dbba), e Andrea Tursi, dottorando di ricerca presso lo stesso dipartimento, sono state individuate di fronte a Monopoli, Torre Guaceto e Savelletri, tra le provincie di Bari e Brindisi, delle grandi praterie di Posidonia, non sottoposte a tutele e in regressione a causa prevalentemente dell’ancoraggio e della pesca a strascico.

Le praterie su cui si concentra il monitoraggio sono molto diverse tra loro. Se quella di Torre Guaceto è all’interno di un’Area marina protetta e quindi appare in salute e in crescita, seppure con la minaccia dei cambiamenti climatici, anche quella di Savelletri sembrano resistere, nonostante la vicinanza del porto. Molto più critici sono i punti monitorati vicino a Monopoli. Una prateria, a sud del porto, è ormai irrecuperabile: gli ancoraggi hanno fatto troppi danni. Una seconda più a nord, nella zona di Cala Corvino, è in regressione a parte degli ancoraggi ma ha ancora margine per riprendersi. Purché tutti collaborino. Ed è per questo che la Water Defenders Alliance ha pubblicato le coordinate GPS dei posidonieti minacciati: in questo modo, chiunque voglia vivere il mare in modo responsabile sa dove evitare di gettare l’ancora. Così facendo, si evita di protrarre le cause di regressione e si dà ai posidonieti una chance di “guarire” da soli.

La campagna a settembre 2024 si sposta all’Isola d’Elba, nel comune di Cavo, per individuare e monitorare le aree dove sorgono praterie di Posidonia in regressione. Qui a maggio del 2025 Foresta Blu ha riforestato altre duemila piante, su una porzione di fondale di circa 100 mq. Ma è altrettanto importante muoversi in anticipo per assicurare la coesistenza tra le attività antropiche e la vita di questa pianta marina. Per questo motivo, sopra l’area verrà allestito anche un campo boe: in questo modo, i mezzi dei diving e le imbarcazioni da diporto potranno frequentare la zona senza danneggiare la Posidonia oceanica con le loro àncore. Sia nei mari liguri che in quelli toscani, la riforestazione è realizzata in collaborazione con l’università di Genova e con il supporto tecnico dell’Issd, l’International school for scientific diving, associazione no profit e prima scuola italiana di formazione di ricercatori scientifici subacquei.

A quattro mesi dall’impianto, il primo monitoraggio effettuato a Cavo restituisce risultati ottimi. Le dieci biostuoie sono ancora ben ancorate sul fondale, senza segni di distacco o spostamento, il che è cruciale per la corretta adesione delle talee sul fondale. La percentuale di sopravvivenza delle talee è dell’83 per cento, ben superiore rispetto alla media riportata dalla letteratura scientifica. A Bergeggi, durante il primo monitoraggio di ottobre 2024 la sopravvivenza delle talee era stimata al 77 per cento, ad aprile 2025 era arrivata al 76 per cento e dopo l’estate 2025 è salita addirittura all’87 per cento. Un segnale molto incoraggiante, perché testimonia l’efficacia della tecnica adottata e anche l’ottima capacità delle piante di adattarsi all’ambiente.

La “sorella” sconosciuta della Posidonia oceanica: la Cymodocea nodosa

Se negli ultimi anni la Posidonia oceanica si è guadagnata una certa popolarità, non si può dire lo stesso per un’altra pianta acquatica, la Cymodocea nodosa. Nota quasi solo alla nicchia degli addetti ai lavori, anch’essa vive nel mar Mediterraneo – ma non solo, perché la troviamo anche nell’oceano Atlantico nordorientale, tra il golfo di Guascogna e il Senegal. È una pianta che cresce molto in fretta formando grandi praterie, dove la biodiversità animale e vegetale riesce a prosperare. Per questo è descritta come specie pioniera.

Prospera lungo le coste del lato italiano dell’alto Adriatico anche dove Posidonia oceanica, un tempo presente, è ormai quasi scomparsa. È il caso del tratto di mare davanti Grado dove un tempo si trovavano ampie praterie di Posidonia ormai relegata in un unico sito (ZPS/ZSC IT3330008 – Relitti di Posidonia presso Grado) probabilmente per le attività di pesca a strascico e con turbosoffianti, ‘rastrelli’ larghi più di due metri che in sostanza arano il fondale”, spiega a LifeGate Saul Ciriaco, vicepresidente di Shoreline. Questa cooperativa, fondata da un team di professionisti di biologia ed ecologia marina e costiera, proprio nel golfo di Trieste lavora da più di trent’anni. E adesso ha portato le proprie competenze scientifiche all’interno della Water Defenders Alliance.

“Lavorare sulle fanerogame marine come Cymodocea”, continua Ciriaco “è importante perché queste piante forniscono servizi ecosistemici importanti, seppure a scale diverse”: come le altre, Cymodocea rilascia ossigeno, cattura anidride carbonica (nella misura di circa 5 quintali ogni 50 mq di prateria), funge da nursery per pesci e invertebrati, stabilizza il fondale marino, funge da filtro per i nutrienti che arrivano da terra. Soprattutto, c’è bisogno di lavorare sulla Cymodocea perché, secondo alcuni studi scientifici, nel mar Mediterraneo l’habitat idoneo potrebbe calare del 46,5 per cento entro la fine del secolo. Una proiezione generale che, come ci fa notare Saul Ciriaco, va declinata sulla base del contesto specifico: il Friuli-Venezia Giulia vede ancora una presenza piuttosto abbondante almeno nel litorale tra le foci del Tagliamento e dell’Isonzo, mentre su scala adriatica le praterie sono in diminuzione.

Sulle possibili cause circolano varie ipotesi che la comunità scientifica sta valutando. Se infatti appare piuttosto evidente che la pressione antropica (con metodi di pesca invasivi, ancoraggi ed espansione delle infrastrutture costiere) non aiuti questa pianta, resta tutto da capire il ruolo del riscaldamento delle acque, o della quantità di sostanze nutrienti che i fiumi portano fino al mare – che, nel golfo di Trieste, appare in diminuzione anche per i progressi fatti in termini di depurazione e concimazione. “Sono valutazioni complesse, richiedono molto tempo”, chiarisce Saul Ciriaco. “Noi, nel frattempo, dove le condizioni ambientali locali lo consentano, proviamo a intervenire per ripristinare le fanerogame marine”.

Ma come si fa, nel concreto, a trapiantare la Cymodocea nodosa? Le strade possibili sono due. La prima, già sperimentata da Shoreline su piccola scala, prevede di identificare un sito donatore, verificare che sia sano e in buone condizioni e prelevare da lì alcune talee. “Sono operazioni che richiedono un grande sforzo umano. Possiamo procedere così soltanto se siamo certi al cento per cento di non danneggiare le praterie esistenti, perché riscontriamo che hanno un’ottima densità e dunque possono ricrescere in fretta”, ci tiene a sottolineare Saul Ciriaco. L’alternativa è quella di prendere le talee necessarie dalla Cymodocea spiaggiata o fluttuante in mare, come già si fa per la Posidonia. “In questo modo non c’è alcun impatto sui siti donatori, ma la disponibilità della materia prima è al di fuori del nostro controllo. Non abbiamo inoltre la garanzia che lo spiaggiamento avvenga in primavera, la stagione più propizia per l’attecchimento”. Queste due tecniche potrebbero essere anche combinate tra loro, per incrementare sia le possibilità di riuscita che la sostenibilità stessa dell’intervento.

Dopodiché, bisogna verificare che il sito ricevente abbia le caratteristiche giuste e fare il possibile per proteggerlo ulteriormente. Se per esempio non è all’interno di un’area protetta, si può chiedere una concessione demaniale per impedire gli ancoraggi. Nella prima fase infine può risultare molto utile proteggere le piantine con gabbie, oppure dissuasori di erbivori che possiamo immaginare come l’equivalente sottomarino degli spaventapasseri in agricoltura. Strutture che, va da sé, sono fatte di materiali che non rilasciano microplastiche in mare. A quel punto, la natura è libera di fare il suo corso.

La prima attività di piantumazione di Cymodocea nodosa della Water Defenders Alliance, sostenuta da Mareblu (società del gruppo Thai Union), prende il via a giugno 2025. Il team di Shoreline trapianta nell’Area Marina Protetta di Miramare circa 2.300 talee in un’area di 100 mq che presenta caratteristiche favorevoli, perché è soggetta al divieto di ancoraggio sui fondali, di pesca e di navigazione. Da un mese dopo il trapianto, e fino alla fine del 2026, varie missioni di monitoraggio valuteranno il successo dell’iniziativa. È la prima sperimentazione di una nuova tecnica volta a incrementare il tasso di attecchimento e tutelare le piante dagli attacchi esterni. Le talee sono inserite in un supporto stampato in 3D, realizzato in acido polilattico biodegradabile, che funge da “vitone” di ancoraggio nella sabbia. A proteggerle, una “rosetta” – anch’essa in acido polilattico – che serve da dissuasore contro gli erbivori.

Il monitoraggio nei mesi successivi ha confermato l’ottimo attecchimento delle piante, ma ha anche evidenziato un serio problema i predatori erbivori. Per proteggere le giovani talee e garantire la loro crescita fino alla prossima stagione vegetativa, sono state installate nove gabbie metalliche sopra i plot di trapianto, che verranno rimosse nella primavera 2026. I controlli effettuati da giugno a ottobre hanno verificato la tenuta dei materiali utilizzati, la salute delle talee e l’efficacia delle gabbie nel limitare la predazione.

I risultati finora ottenuti sono incoraggianti: le piante mostrano una crescita in linea con le praterie sane, con una lunghezza delle foglie arrivata a 20,90 cm e il trapianto si conferma solido con il 94 per cento di attecchimento delle talee. Resta però la sfida legata all’erbivoria, che sarà cruciale affrontare nella fase successiva del progetto.

Quando LifeGate ha iniziato ad attuare interventi concreti per la tutela delle nostre acque, l’ha fatto focalizzandosi su un singolo problema ambientale che aveva assunto dimensioni talmente clamorose da non poter più essere ignorato: l’inquinamento da plastica. I numeri, d’altra parte, sono vertiginosi. E continuano ad aumentare. A livello globale la produzione di plastica si attesta sui 400 milioni di tonnellate all’anno, stando ai dati più aggiornati diffusi dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep). Soltanto una quantità molto piccola, circa il 9 per cento, entra nel circuito del riciclo. Un altro 12 per cento è destinato all’inceneritore. Tutto il resto, vale a dire l’assoluta maggioranza nel totale, viene smaltito in discarica o – ancora peggio – disperso nell’ambiente. Anche nei mari e negli oceani, dunque. Nel 2016 c’erano 11 milioni di tonnellate di plastica negli ecosistemi acquatici; andando avanti di questo passo, sostiene l’Unep, si arriverà a circa 29 milioni di tonnellate nel 2040.

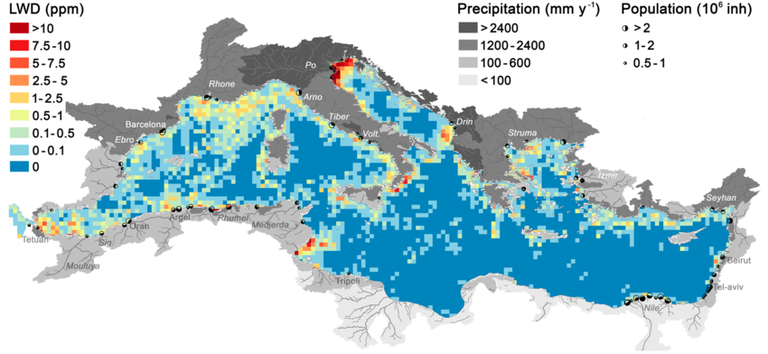

Si potrebbe pensare che questo problema riguardi quasi unicamente i paesi del sud del mondo, privi di impianti appropriati per la gestione dei rifiuti, ma non è così. Ogni anno nel mar Mediterraneo finiscono circa 570mila tonnellate di plastica di ogni genere: per avere un termine di paragone, è all’incirca il peso di cinquanta Torri Eiffel. O come se qualcuno buttasse in mare 33.800 bottiglie di plastica al minuto, ogni giorno. Quando si aggregano in formazioni galleggianti, note come windrows, chiazze, strisce o andane, i rifiuti marini nel mar Mediterraneo si vedono addirittura dallo spazio. Una ricerca internazionale a cui ha partecipato anche l’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Lerici (Cnr-Ismar) ha attinto da 300mila immagini satellitari, scattate ogni giorno per sei anni con una risoluzione spaziale di dieci metri. Individuando migliaia di strisce di rifiuti, alcune delle quali lunghe fino a venti chilometri.

Il Wwf spiega che la metà di questi rifiuti deriva dalle attività costiere, il 30 per cento viene trasportato dai fiumi e tutto il resto viene disperso direttamente in mare, per esempio perché le navi cargo perdono parte della loro merce (o gettano rifiuti in acqua volontariamente), oppure perché reti e altri materiali da pesca restano in acqua senza più essere recuperati. A differenza di quanto accade negli oceani, nel Mediterraneo – che è un mare chiuso – l’80 per cento dei rifiuti torna a riva nell’arco di un decennio; ciò significa che ogni giorno, su ogni singolo chilometro di costa, se ne accumulano circa 5,1 chili. I paesi più colpiti sono Italia e Turchia.

A livello globale, sono circa 700 le specie marine che pagano il prezzo dell’inquinamento da plastica in mare. Perché la ingeriscono, vi restano intrappolate o, semplicemente, perché vivono in un habitat che è stato degradato dalla plastica stessa. Nel mar Mediterraneo, i rifiuti e le cosiddette “reti fantasma” sono una minaccia per la sopravvivenza soprattutto di uccelli (35 per cento) e pesci (27 per cento), ma anche per mammiferi (13 per cento) e rettili (5 per cento). Come se non bastassero i danni ambientali, ci sono quelli monetari. Si stima che la cosiddetta blue economy, cioè l’economia che ruota attorno alle risorse marine, valga il 6 per cento del prodotto interno lordo (pil) della regione del Mediterraneo. Ebbene, il turismo – che è anche causa di questo diluvio di plastica, perché in estate fa crescere di un terzo la quantità di rifiuti generati – ogni anno spende complessivamente circa 268 milioni di euro per ripulire i territori e mantenerli attrattivi per i visitatori. Il trasporto marittimo, da parte sua, deve fare i conti con episodi che aumentano i costi, i ritardi e i disagi: i rifiuti si impigliano nelle eliche, entrano in rotta di collisione con le navi, intasano le prese d’acqua necessarie per i sistemi di raffreddamento dei motori. Da qui, altri 235 milioni di euro di danni l’anno. Infine, la pesca subisce ogni anno perdite che sfiorano i 138 milioni di euro.

Da tempo ong e aziende organizzano giornate di raccolta sulle spiagge, emulate anche da cittadini e cittadine che si armano di guanti e sacchetti e decidono di investire qualche ora per ripulire la località dove vivono o vanno in vacanza. Ma le tecnologie permettono di fare qualcosa di diverso: attirare e tenere alta l’attenzione sul problema e rendere più efficace la raccolta delle plastiche galleggianti in acqua, prima che finiscano a riva e prima che vengano inghiottite dai pesci. Nel 2018 LifeGate ha introdotto per prima in Italia i Seabin, cestini galleggianti progettati per catturare non solo i rifiuti comuni che si trovano in acqua ma anche le microplastiche fino a 2 mm di diametro, permettendo dunque di toglierli dall’acqua per poi essere semplicemente svuotati e differenziati nella raccolta in porto. Nasceva così LifeGate PlasticLess, il progetto che – dopo cinque anni e più di cento dispositivi installati in Italia e non solo – si è ampliato ed evoluto nella Water Defenders Alliance. Oggi le aziende Water Defenders possono contribuire all’adozione di quattro diversi dispositivi.

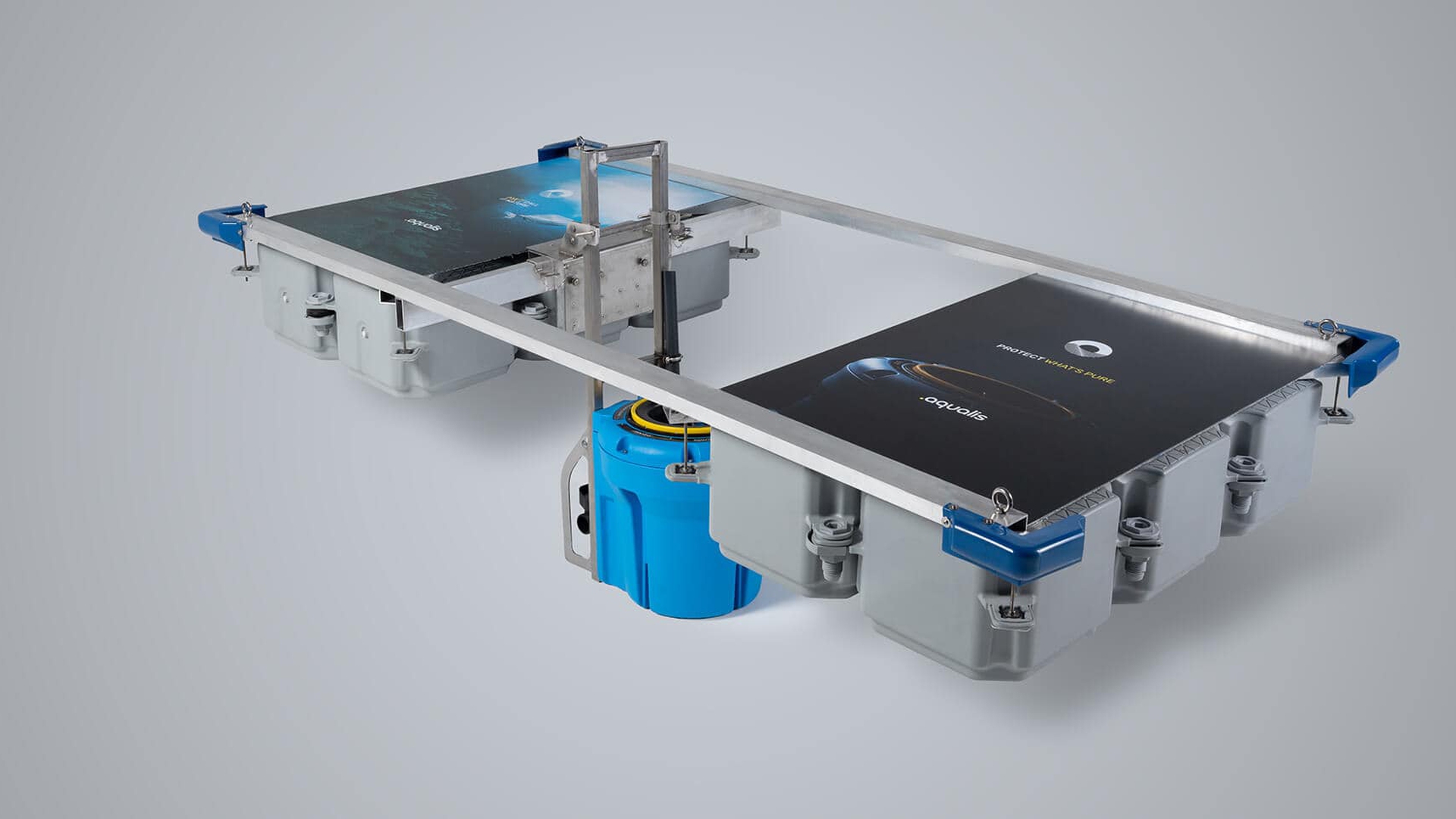

Aqualis: la nuova tecnologia made in Italy in grado di raccogliere dall’acqua, ogni anno, circa 500 kg di rifiuti galleggianti (comprese le microplastiche da 1,6 a 2 millimetri di diametro) e fino a 800 kg di oli e idrocarburi.

Seabin: il cestino in grado di raccogliere dall’acqua circa 500 kg di rifiuti galleggianti all’anno, incluse plastiche, microplastiche e frammenti di fibre.

Trash Collec’thor: si installa sui punti di accumulo e, grazie a una robusta pompa industriale, cattura fino a 100 kg di rifiuti alla volta, con un media di raccolta annuale di 1.500 kg di rifiuti galleggianti all’anno, incluse le microplastiche fino a 3 mm di diametro, da scaricare a terra grazie a un argano.

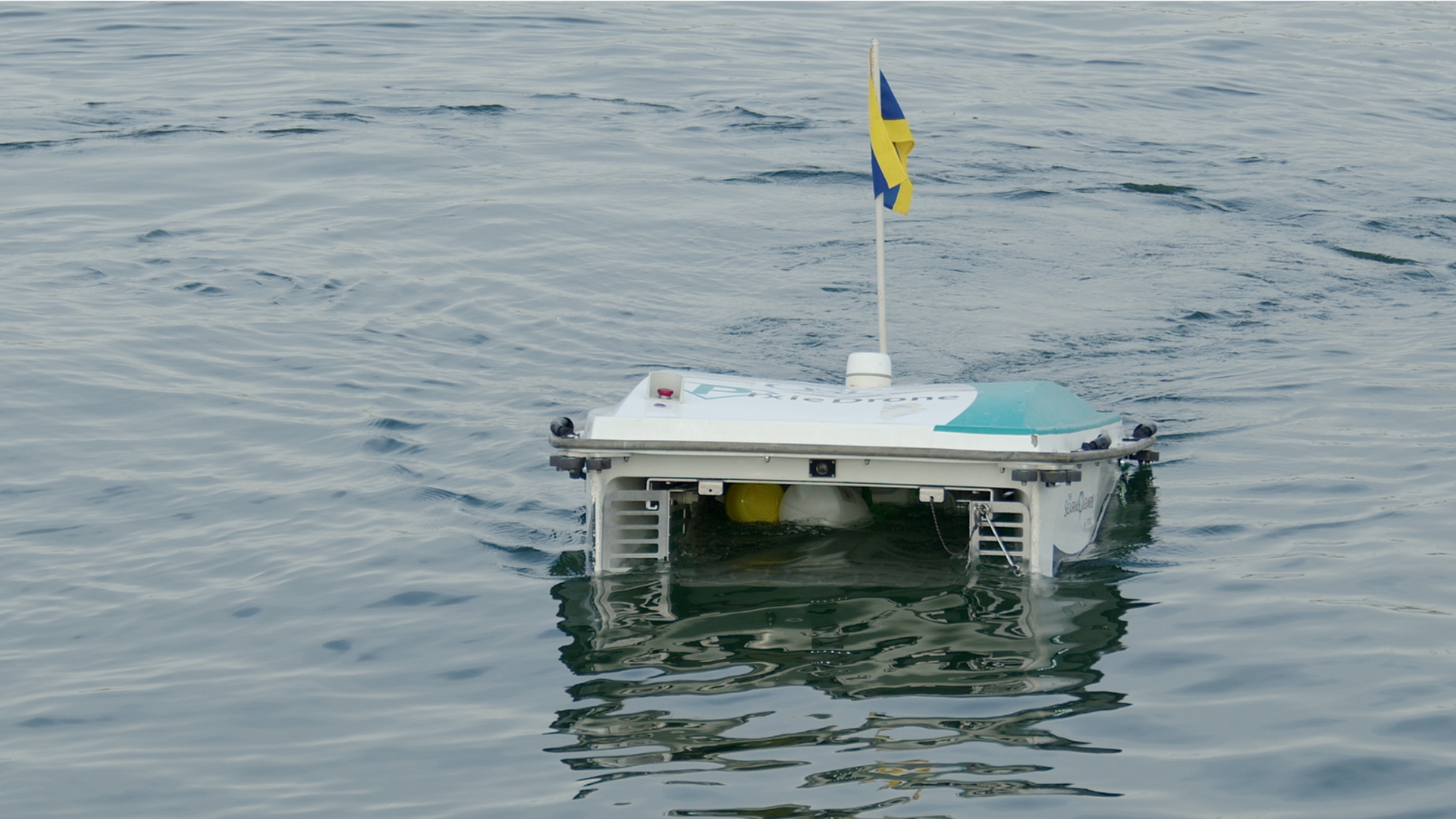

Pixie Drone: il drone, telecomandato da una distanza fino a 500 metri, che naviga a una velocità di 3 km/h e intercetta, per ogni missione, fino a 60 kg di macro rifiuti che si trovano nello specchio acqueo.

Sono ormai decine i dispositivi mangiaplastica installati tra porti turistici e commerciali, laghi e darsene cittadine. E la lista continua ad allungarsi, man mano che la squadra delle aziende Water Defenders cresce.

Vedere questi dispositivi in azione fa senza dubbio un certo effetto. Perché non si può non pensare a cosa succederebbe se quel cumulo di lattine, mozziconi di sigarette, sacchetti, bottiglie e altri rifiuti restasse in mare. Ma tre di queste tecnologie, l’Aqualis, il Seabin e il Trash Collec’Thor, riescono a incidere anche su un inquinamento invisibile a occhio nudo: quello da microplastiche, le particelle di diametro inferiore ai 5 millimetri, addirittura con Aqualis a partire da 1,6 millimetri di diametro. Possono essere rilasciate direttamente in mare dal lavaggio di capi sintetici, dall’abrasione degli pneumatici o da alcuni prodotti per la cura del corpo (in tal caso si parla di microplastiche primarie) oppure derivare dalla degradazione di rifiuti di plastica più grandi (le microplastiche secondarie, che sono la maggioranza). Il Wwf parla di una concentrazione nel mar Mediterraneo pari a 1,25 milioni di frammenti per chilometro quadrato. Per la sua conformazione chiusa, il Mediterraneo tende ad accumulare inquinamento: non è un caso se, pur coprendo soltanto l’1 per cento della superficie totale di mari e oceani del pianeta, contiene il 7 per cento del totale delle microplastiche. Se ne parla più di rado, ma i laghi non sono da meno. Gli studi effettuati nell’ambito del progetto Life Blue Lakes hanno rilevato una contaminazione da microplastiche nel 98 per cento dei campioni prelevati nei laghi di Bracciano, Trasimeno e Piediluco. Tante ottime ragioni per agire in modo capillare. Sia a monte, riducendo il consumo di plastica usa e getta e di prodotti che contengono granuli e microsfere, anche grazie alla spinta dell’Unione europea. Sia a valle, andando a rimuovere quei frammenti di plastica – grandi e piccoli – che sono già finiti in acqua.

Tra i tanti primati che possiamo vantare in Italia, ce n’è uno che non ha nulla di buono: è quello per l’area marina con la maggiore densità di rifiuti al mondo. Uno studio dell’università di Barcellona la identifica infatti nel fondale dello stretto di Messina, rivelando che in alcuni punti (ma non tutti, ci tiene a sottolineare l’ateneo della città) raggiunge una densità di un milione di oggetti per chilometro quadrato. Il braccio di mare che separa Sicilia e Calabria presenta infatti condizioni – purtroppo – ideali per l’accumulo dei cosiddetti marine debris. Oltre a essere fortemente urbanizzata, infatti, l’area costiera è caratterizzata da montagne molto ripide drenate da piccoli torrenti (quelli che localmente si chiamano fiumare). Durante i flash flood, cioè le inondazioni improvvise dovute alle forti piogge stagionali, questi torrenti portano con sé grandi quantità di materiali che si depositano poi nelle profondità dello stretto. Soprattutto nei canyon sottomarini, collegati a monte alle fiumare, che fungono da “nastri trasportatori”. Per scovare queste discariche sommerse è necessario affidarsi ai rov, sottomarini a comando remoto che esplorano i fondali anche a profondità di centinaia di metri (irraggiungibili per qualsiasi sub) e acquisiscono foto e video ad alta definizione, anche al buio o quasi. Raccoglierli è – o, per meglio dire, sarebbe – una missione completamente diversa. E non è nemmeno detto che sia possibile senza arrecare danni ancora più gravi all’ecosistema.

Lo stretto di Messina è diventato un simbolo di un problema ambientale che, in realtà, sembra non risparmiare nessun’area del Pianeta. Tant’è che le esplorazioni scientifiche condotte negli ultimi anni hanno scovato tracce di plastica anche a 11mila metri di profondità nella fossa delle Marianne, la profonda depressione nel bel mezzo dell’oceano Pacifico che per antonomasia è considerata il luogo più inaccessibile del mondo. Tornando a territori che conosciamo più da vicino, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) nel 2014 è andata alla ricerca di rifiuti tra il delta del Po e Caorle, rilevando una densità media di oltre 700 oggetti (e 100 chili di peso) per chilometro quadrato. A Varazze, rinomata località balneare del Ponente ligure, a una profondità tra i 30 e i 45 metri giacciono da oltre mezzo secolo mille automobili che erano state danneggiate in modo irreversibile dalla violenta alluvione del 1970. Le affondò la Fiat in quella che, per gli standard dell’epoca, appariva come la pionieristica operazione di creazione di un reef artificiale. Ma qualsiasi sub, amatoriale o professionista, prima o poi durante un’immersione si è imbattuto in un copertone o in un giocattolo rotto. Stando al Programma per l’ambiente delle Nazioni Unite (Unep), infatti, i rifiuti che vediamo galleggiare sulla superficie dei mari sono soltanto il 15 per cento del totale; un altro 15 rimane in acqua e l’assoluta maggioranza, il 70 per cento, si deposita sui fondali. Di questo 70 per cento, il 77 per cento è costituito da plastica.

Una parte considerevole di questi rifiuti è costituita dalle cosiddette ghost net, cioè le reti e le attrezzature da pesca abbandonate in mare. Reti che non servono più a nessuno ma continuano comunque a intrappolare pesci, tartarughe marine, cetacei e altri animali, impedendo loro di muoversi liberamente, ferendoli, talvolta uccidendoli. Quando restano impigliate nei coralli, li soffocano e coprono la luce del sole. Danni che si protraggono per anni e anni, perché le moderne reti da pesca sono fatte di nylon e materiali plastici pressoché indistruttibili. Il tempo e le correnti non fanno altro che disgregarle in microplastiche che finiscono nella catena alimentare.

Le missioni sub per la raccolta di rifiuti organizzate dalla Water Defenders Alliance

Grazie a Coop, per festeggiare la Giornata degli oceani 2022, un team di sette subacquei professionisti del team di Tribù Diving Academy, accompagnati da un fotografo e un documentarista subacqueo, guidati da Emilio Mancuso – biologo marino di LifeGate e presidente dell’impresa sociale Verdeacqua – ha ripulito dai rifiuti il fondale di Santa Teresa di Lerici, in provincia della Spezia, documentando in video l’operazione.

Baia di Santa Teresa (La Spezia), 2022

Grazie a Coop la città di Trieste, durante la 54ma edizione della storica regata Barcolana, ha ospitato un’installazione immersiva sull’urgenza di proteggere le nostre acque, chiamata Mediterraneo 2072. Un grande contenitore trasparente posizionato all’esterno ha mostrato ai visitatori i rifiuti raccolti da una squadra di sub nelle acque triestine. L’attività di raccolta dei rifiuti è stata svolta in stretta collaborazione con l’Area marina protetta di Miramare che ha coordinato contestualmente anche la ricerca di giovani esemplari di Pinna nobilis, specie protetta, e la relativa traslocazione in un luogo sicuro come previsto nell’ambito del progetto europeo Life Pinna.

Bacino di San Giusto (Trieste), 2022

Grazie a Coop i sub della Water Defenders Alliance, in collaborazione con il Comitato Area marina San Bartolo, si sono immersi nelle acque dell’Adriatico a caccia di rifiuti. I materiali recuperati sono stati esposti in una teca a Baia Flaminia (Pesaro) in occasione del CaterRaduno 2023, l’appuntamento annuale che richiama gli ascoltatori della trasmissione Caterpillar.

Riviera di San Bartolo (Pesaro-Urbino), 2023

Grazie a Fineco, a maggio 2024 una straordinaria missione sub ha permesso di togliere 1.500 chili di rifiuti dai fondali della Smart Bay Santa Teresa, nel golfo della Spezia. L’operazione è stata condotta da Enea e altri enti di ricerca, Verdeacqua e il Gruppo operativo subacquei di Comsubin della Marina militare di stanza a La Spezia, con il supporto del comune di Lerici.

Baia di Santa Teresa (La Spezia), 2024

Grazie a Payback, il 4 settembre 2024 tra Vado Ligure e l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi si è tenuta una missione di raccolta dei rifiuti dai fondali marini con la collaborazione della Aps Centro Nautico Vadese, SeaHorse di Savona, Verdeacqua, Guardia Costiera di Savona e Croce Rossa di Vado Ligure. L’iniziativa ha permesso di recuperare circa 380 chili di rifiuti, tra cui una grossa rete fantasma lunga oltre 100 metri.

Vado Ligure (Savona), 2024

Grazie a Payback, il 29 ottobre 2024 si è tenuta una doppia missione nel quartiere di Barcola a Trieste, resa possibile dalla collaborazione con diversi partner: Verdeacqua, Shoreline, L’altritalia Ambiente e il gruppo subacqueo di Guardia di Finanza.

L’anno precedente una forte mareggiata aveva colpito il litorale triestino distruggendo molte costruzioni, tra punti di ristoro e stabilimenti balneari. Due missioni hanno recuperato sdraio, lettini, mezzi di salvataggio e tavoli.

Barcola (Trieste), 2024

Grazie a Fineco, il 5 luglio si è tenuta una missione nella baia di Grignano, a Trieste, che ha coinvolto, grazie al coordinamento scientifico di Shoreline e Verdeacqua, il team dell’Area Marina Protetta di Miramare, i sommozzatori della Guardia di Finanza, i subacquei delle associazioni L’Altritalia Ambiente, Sub Sea Club Trieste e del circolo A. Ghisleri che hanno recuperato circa 150 metri di reti fantasma, per un totale di circa 200 chili di peso. Così facendo, hanno liberato un centinaio di animali ancora vivi che erano rimasti imbrigliati nelle reti.

Baia di Grignano (Trieste), 2025

Grazie a Payback e ai suoi partner, il 18 settembre 2025 si è svolta una missione nel porticciolo di Porto Azzurro che ha coinvolto i subacquei professionisti di Verdeacqua e di Biodivers Elba Sea Academy, nonché le istituzioni che hanno permesso la realizzazione dell’attività: il Comune e la Marina di Porto Azzurro, ESA spa e la Capitaneria di Porto di Portoferraio e Porto Azzurro.

La missione ha permesso di raccogliere circa 180 chili di rifiuti affondati sui fondali del porticciolo, composti principalmente da materiale plastico, oggetti riconducibili alle imbarcazioni da diporto e altri materiali volti al traporto merci.

Porto Azzurro (Livorno), 2025

Grazie a Payback e ai suoi partner, il 13 ottobre 2025 si è svolta una doppia missione di recupero dei rifiuti dai fondali che ha coinvolto, grazie al coordinamento del partner scientifico Verdeacqua, l’Associazione culturale Quarto Quadrante, il Centro Sub Sanremo A.S.D. e il Circolo Nautico Arma Academy, nonché le istituzioni che hanno permesso la realizzazione dell’attività: la Capitaneria di Porto di Sanremo, il Comune di Taggia e l’AMAIE per lo smaltimento dei rifiuti recuperati. La missione ha permesso di raccogliere – liberando i fondali soprattutto in prossimità di un posidonieto rigoglioso – circa 220 kg di rifiuti composti principalmente da copertoni, biciclette, vari tubi di plastica, bottiglie di vetro e di plastica e persino un sacco di cemento e un blocco concrezionato fatto da una vecchia cima di acciaio arrotolata.

Arma di Taggia (Liguria), 2025

71% – Storie dal pianeta acqua

Cambiare prospettiva significa anche realizzare che le città in cui abitiamo, le strade che percorriamo, le montagne che vediamo all’orizzonte rappresentano, in realtà, soltanto una minoranza del pianeta che abitiamo. Tutto il resto, per la precisione il 71 per cento, è coperto dall’acqua. 71% – Storie dal pianeta acqua è il nuovo podcast di LifeGate realizzato in collaborazione con la Water Defenders Alliance.

La voce narrante è Arianna Liconti, ecologa marina e attivista che vive da anni in barca a vela. Di puntata in puntata, Liconti dialoga con chi vive il mare ogni giorno e con gli scienziati impegnati a proteggerlo, per mostrare quanto la salute degli ecosistemi acquatici sia intrecciata alla nostra. Un viaggio tra divulgazione e racconto per capire cosa succede quando l’acqua viene difesa, studiata e rispettata.

71% – Storie dal pianeta acqua è disponibile nelle principali piattaforme di streaming, due volte al mese, a partire da mercoledì 14 gennaio 2026. Il podcast è a cura di Arianna Liconti, con revisione editoriale di Camilla Soldati e Lajal Andreoletti, produzione audio di Marco Rip, progetto e supervisione artistica di Giacomo De Poli.

Puntata 1 – Una barca come casa

La prima puntata di 71% è dedicata alla storia della host di questo podcast, l’ecologa marina Arianna Liconti. Da anni vive in barca a vela e si occupa di unire le persone che amano e vivono il mare agli scienziati impegnati a difendere questo ecosistema. Da Scilla al Galles, dalla traversata dell’oceano fino a una piccola isola della Sardegna, è diventata una mediatrice di dati e di voci. In questa puntata ci porta alla scoperta delle sue scelte, di cos’è la citizen science e della base della vita di mari e oceani.

Le prime cinque puntate del podcast 71% sono realizzate grazie al supporto di Unipol, uno dei principali gruppi assicurativi in Italia e leader nel ramo danni, nonché ambassador della Water Defenders Alliance. Da tempo Unipol presidia il mondo della nautica con passione e continuità, grazie a partnership come quella con il team Luna Rossa per l’America’s Cup.

Unipol è inoltre partner dell’iniziativa Cambiamenti di LifeGate, presentata in occasione degli eventi Dominate the Water, ideati dal campione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri: un circuito di manifestazioni di nuoto in acque libere che unisce lo sport alla valorizzazione e alla tutela dei mari e delle spiagge italiane. In occasione di alcune tappe del Tour, l’azienda ha sostenuto la distribuzione delle spugne FoamFlex per la corretta raccolta degli oli alimentari in ambito domestico.

Marine animal forests

Le foreste non sono solo sulla terraferma e non sono nemmeno fatte soltanto di piante. Marine animal forests è il documentario che svela la magia delle foreste animali sommerse, composte da organismi (come bivalvi, spugne, coralli e così via) che vivono attaccati a un substrato, si nutrono filtrando il cibo dall’acqua e si organizzano in strutture tridimensionali molto simili agli alberi che siamo abituati a conoscere. Il film è prodotto da Verdeacqua, storico partner scientifico della Water Defenders Alliance di LifeGate, e presentato in anteprima il 9 giugno 2025 al prestigioso festival Cinemambiente di Torino. A raccontare il valore delle foreste animali marine sono le immagini e le voci dei protagonisti, ovvero gli scienziati, gli allevatori di mitili e le guide subacquee che svolgono il loro lavoro a contatto diretto con incantevoli ambienti sommersi. La regia è di Emilio Mancuso e Pietro Formis e la produzione di Verdeacqua, con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Re:azioni. Difendi l’ambiente, contribuisci al benessere di domani”.

Pianeta mare film festival

Cambiare prospettiva significa anche sperimentare sguardi e linguaggi nuovi per edificare la sensibilità verso le sorti dei nostri mari e trasformarla in azione. È anche questo il senso della presenza di Lajal Andreoletti, divulgatrice ambientale e responsabile della Water Defenders Alliance, nella giuria della terza edizione del Pianeta mare film festival. Questo concorso cinematografico internazionale ha visto sedici film in gara, tra cortometraggi e lungometraggi, in rappresentanza di 24 paesi. Scopriamo i vincitori e le menzioni speciali.

C’è il delicato e complesso rapporto tra profitto e sostenibilità al centro del lungometraggio vincitore, Vista mare dei registi altoatesini Julia Gutweniger e Florian Kofler. Surreale e poetico, il film è stato girato nel corso di un’intera stagione balneare nel nord Adriatico, per svelare il “dietro le quinte” della costruzione di un paesaggio artificiale a uso e consumo dei vacanzieri.

Vista mare di Julia Gutweiger e Florian Koffler

Menzione speciale per Pepe, quarto lungometraggio del filmmaker dominicano Nelson Carlo De Los Santos Arias. Il protagonista che dà il nome al film è uno degli ippopotami selvatici che furono catturati in Africa negli anni Ottanta per popolare lo zoo privato del narcotrafficante colombiano Pablo Escobar.

Pepe di Nelson Carlo de los Santos Arias

Il premio per il miglior corto va a Virundhu, ispirato alla storia delle pescatrici del lago Pulicat, nel sud dell’India, che organizzano un sontuoso banchetto per politici locali con lo scopo di dissuaderli dal costruire un enorme porto che avrebbe inesorabilmente distrutto la ricca biodiversità di quell’area.

Virundhu di Rischi Chandna

Menzione speciale per Madulu, un cortometraggio che ci fa viaggiare fino a Saint Vincent e Grenadine, nel sud dei Caraibi. La vita del giovane Omari ruota attorno al gioco del calcio, ma tutto cambia quando suo nonno, l’ultimo dei balenieri di Barrouallie, gli insegna la pratica tradizionale della caccia al “pesce nero”.

Madulu di Akley Olton

Merita una menzione speciale anche questo cortometraggio italo-francese che ci porta nel cuore del fondale marino, tra rocce e coralli si increspano alghe primitive, cullate dal suono ovattato di correnti tumultuose. Lassù, sulla superficie dell’acqua, è appena apparso qualcosa di straordinario: una voce. Così morbida e seducente da non essere mai stata udita prima.

La Voix Des Sirènes di Gianluigi Toccafondo