Nel piccolo paradiso del Parco del delta del Po e Riserva di biosfera Unesco, l’isola di Albarella, sbarca l’arte che parla delle emergenze ambientali.

La tradizione dell’origami, ormai consolidata sia in Oriente che in Occidente con scuole di pensiero e caratteristiche diverse e specifiche, proseguirà

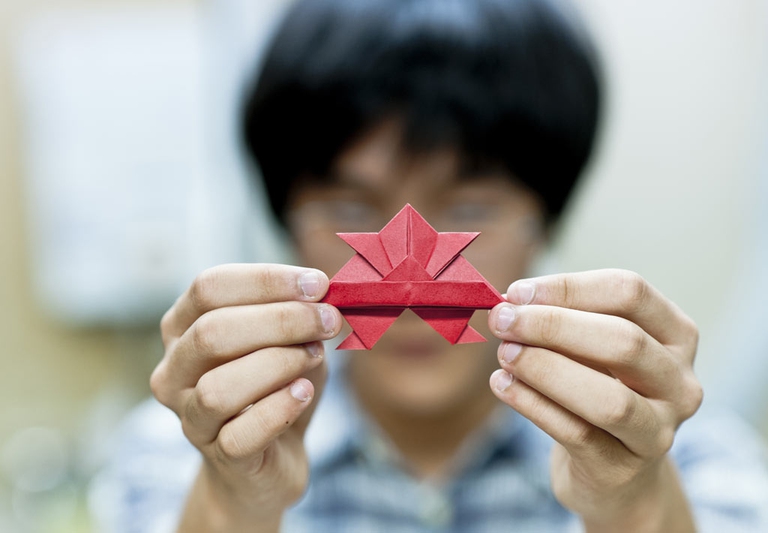

L’origami è un’antica tecnica di piegatura manuale della carta che serve per realizzare forme e figure di ogni tipo. Anche se l’invenzione della carta avvenne in Cina, l’origine dell’origami risale al periodo Heidan (714-1185 d. C.) della storia del Giappone ed è strettamente collegata ai riti religiosi dello Shintoismo: i primi modelli (una farfalla maschio e una femmina stilizzati) venivano applicati al collo delle bottiglie di saké durante le cerimonie nuziali. Ed è tutt’ora in uso la tradizione di legare a delle corde appese fuori dai templi fogli di carta piegati a “zig-zag” contenenti preghiere, affinché il vento, muovendoli, le porti più vicino alle orecchie degli dei.

Ma l’abitudine di ripiegare la carta veniva in quell’epoca applicata anche all’uso civile: alla corte imperiale erano molto diffuse le comunicazioni per iscritto ed era considerato indice di buon gusto saper modellare in varie guise una lettera. E nella pratica quotidiana si offriva come gesto ben augurante il noshi, una porzione di molluschi essiccati, avvolto con carta ripiegata in diverse forme.

Anche in Occidente l’arte del piegare la carta si diffuse tra il XVI e il XVII secolo, soprattutto in Spagna (diffusa dagli arabi): il primo modello europeo è la pajarita, un passerotto che muove le ali quando gli viene tirata la coda. Persino Miguel de Unamuno (1864-1936), poeta e filosofo rettore dell’Università di Salamanca, si dilettò in quest’attività, contribuendovi con la creazione di altre sagome. E il poeta Garcia Lorca (1898-1936) ha dedicato proprio alla pajarita una splendida poesia intitolata “Uccellino di carta” (Pajarita de papel, 1920). Ma la tecnica aveva già incontrato un buon successo anche in altri paesi europei: ad esempio, il pedagogo tedesco Friederich Frobel (1782-1852), nel suo metodo educativo per la prima infanzia, propose la pratica dell’origami per i bambini dell’asilo.

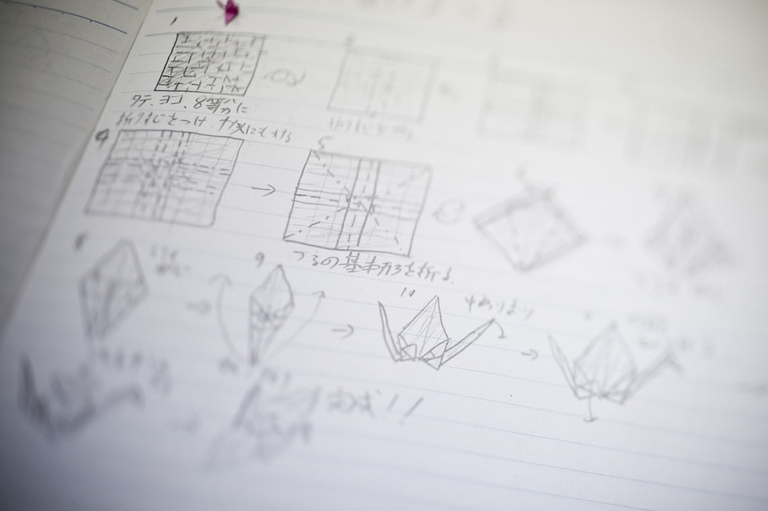

In Giappone nei secoli si erano attestati molti schemi di realizzazione ormai entrati nella tradizione. Il vero innovatore fu Akira Yoshizawa, considerato il padre dell’origami moderno non solo per le variazioni tecniche (fu il primo a realizzare gli animali a quattro zampe), ma anche e soprattutto per la diversa concezione della pratica stessa: egli, infatti, considerava l’origami un atto creativo, la nascita di un oggetto mai esistito prima (e come tale soggetto alle leggi della natura) e la concretizzazione di concetto ideale.

Yoshizawa, morto a 94 anni il 14 marzo 2009, è stato il migliore ambasciatore universale di quest’arte, al punto da essere nominato membro dell’ordine del Sol Levante e, finché era in vita, Tesoro nazionale vivente del Giappone. Nel 1959 venne organizzata una sua esposizione personale al centro giapponese di cultura di New York, conclusasi però in un disastro quando i visitatori si portarono via gli origami del maestro come souvenir, considerandoli oggetti di poco valore proprio perché di carta. Da allora è cambiata davvero la reputazione internazionale di questa tecnica, se pensiamo alla grande mostra organizzata al Louvre di Parigi nel 1998, cui Yoshizawa partecipò accanto al suo rivale di sempre, Yoshihide Momotani.

La tradizione dell’origami, ormai consolidata sia in Oriente che in Occidente con scuole di pensiero e caratteristiche diverse e specifiche, proseguirà anche dopo la morte dell’artista che ha trasformato quella che era una tecnica in un’arte eterna.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Nel piccolo paradiso del Parco del delta del Po e Riserva di biosfera Unesco, l’isola di Albarella, sbarca l’arte che parla delle emergenze ambientali.

L’anno speciale di Parma è iniziato: durante tutto il 2020 tanti gli appuntamenti per scoprire e imparare ad amare il piccolo gioiello dell’Emilia Romagna.

Il Forte di Bard è un gioiello architettonico d’altri tempi che oggi rivive grazie ad arte e cultura. Una location suggestiva per grandi mostre in un paesaggio unico.

La mostra Natura al Muba, il museo dei bambini di Milano, è un percorso in cui l’ordinario viene svelato ai più piccoli (e non solo) in tutta la sua straordinarietà. Per insegnargli ad amare la natura e prendersene cura.

Vienna stupisce tra la magnificenza del suo passato e la modernità dei servizi. Un tour tra le bellezze di una città amica dell’ambiente e dove la qualità della vita si piazza in cima alle classifiche.

Dal 19 ottobre al 15 dicembre l’Università di Milano-Bicocca ospita una mostra dedicata alle meduse per far conoscere, soprattutto ai ragazzi delle scuole, l’importanza di questi incredibili animali.

I posti da visitare in inverno in Italia, anche caldi, sono molti. Dalle terme, alle città, alle mete enogastronomiche, i weekend invernali sono l’occasione perfetta per rilassarsi o semplicemente partire senza pensarci troppo.

L’attesa di un passeggero in procinto di imbarcarsi su un volo è ormai fin troppo infarcita di opzioni e proposte commerciali talvolta ai limiti della bizzarria. Inevitabile, dunque, che prima o poi a qualcuno venisse in mente di ottimizzare in chiave culturalmente significativa quel lasso di tempo più o meno ozioso che siamo costretti a

Donne dedicate ai graffiti in un mondo dominato dagli uomini: questo racconta ‘Girl Power’, con le storie di molte autrici di graffiti femminili registrate in un lungo e intrigante viaggio. La regista di questo film, Sany, lei stessa graffitara di Praga, ha speso otto anni per offrirci questo nuovo punto di vista su un fenomeno