La finanza ha la fondamentale responsabilità di traghettare i capitali verso la transizione energetica. Se ne è discusso al Salone del Risparmio 2022.

Superare il pil: lo diceva già Robert Kennedy nel 1968, affermando che “misura tutto tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta”. A distanza di più di quarant’anni, nel mondo sono state proposte tante soluzioni diverse per trovare un indicatore di sviluppo economico alternativo al prodotto interno lordo. Perché abbiamo bisogno di superare

Superare il pil: lo diceva già Robert Kennedy nel 1968, affermando che “misura tutto tranne ciò che rende la vita degna di essere vissuta”. A distanza di più di quarant’anni, nel mondo sono state proposte tante soluzioni diverse per trovare un indicatore di sviluppo economico alternativo al prodotto interno lordo.

Secondo la definizione ufficiale di Borsa Italiana, il prodotto interno lordo (pil) è il valore complessivo dei beni e servizi finali prodotti all’interno di un paese in un certo intervallo di tempo (generalmente un anno) dagli operatori economici, residenti e non. Quindi comunemente si dice che corrisponde al valore della ricchezza o del benessere di uno Stato. Ma questa dicitura, che di per sé è lineare, sconta alcune debolezze di fondo. Innanzitutto parla solo di transazioni in denaro, tagliando fuori tutto il mondo della gratuità, dell’associazionismo, del volontariato. Come se non bastasse, mette qualsiasi attività economica in uno stesso calderone. Quindi l’apertura di una centrale a carbone, o un’epidemia che obbliga a produrre e acquistare tonnellate di farmaci, sono entrambi fattori che tecnicamente fanno crescere il pil. È evidente, però, che il vero benessere è tutt’altro.

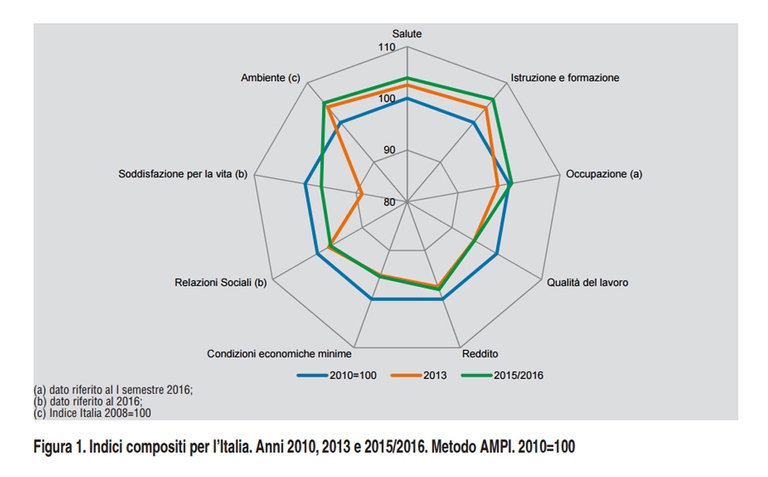

Il Benessere equo e sostenibile è il risultato del percorso per superare il pil portato avanti dall’Istat e dal Cnel. Il primo rapporto annuale è stato pubblicato a marzo 2013 e lo scorso dicembre è uscito l’aggiornamento 2016. Il Bes viene determinato a partire da dodici dimensioni:

Ciascuna di esse contiene una serie di indicatori (in tutto sono 134). Per la salute ad esempio si valutano – tra gli altri – il fumo, la sedentarietà e l’eccesso di peso; per l’istruzione e l’educazione le percentuali di Neet (giovani che non studiano né lavorano) e abbandono scolastico; per l’area dell’ambiente invece la disponibilità di verde urbano, la presenza di aree contaminate e così via.

Dalle sponde opposte dell’Atlantico arrivano altri due interessanti esperimenti volti a superare il pil.

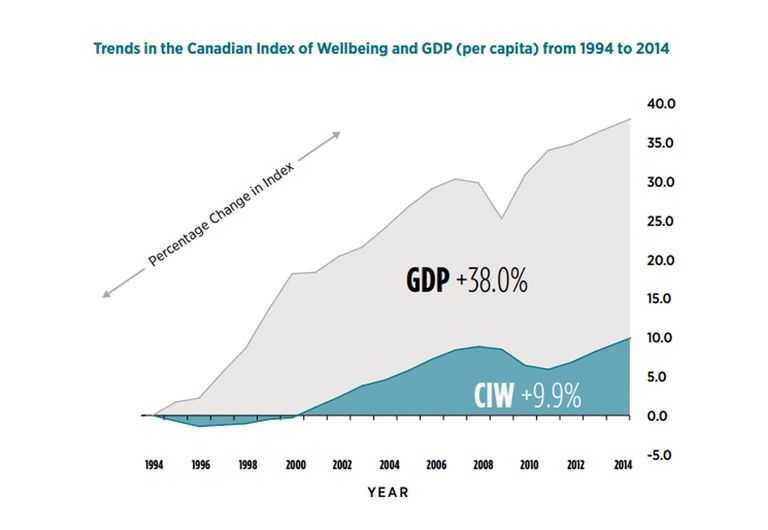

Uno nasce in Canada e prende il nome di Ciw, sigla che sta per Canadian Index of Wellbeing. L’edizione 2016 sottolinea il fatto che, con la crisi economica globale, tanto il pil quanto il benessere dei canadesi abbiano subito un crollo. Il primo, però, sembra riprendersi molto più velocemente rispetto al secondo.

Nel Regno Unito, intanto, l’Ufficio Nazionale di Statistica si è incaricato di misurare il benessere della nazione, che risulta in costante miglioramento dal 2012. Si tratta del risultato di quattro indicatori: soddisfazione per la propria vita, felicità, consapevolezza del significato delle proprie attività, preoccupazione.

La ong Global Footprint Network si è data il compito di fare un vero e proprio bilancio del Pianeta. Su un piatto della bilancia ci sono le risorse naturali che la Terra è in grado di mettere a disposizione, sull’altro ci sono quelle che usiamo. Il risultato è l’Indice dell’Impronta Ecologica. Si può calcolare quello dell’intera popolazione del Pianeta, ma anche di uno Stato, di una città e addirittura di una singola persona o di un’azienda.

Non è un lavoro semplice. Prima bisogna stimare le superfici terrestri e marine biologicamente produttive. In seguito bisogna capire quanto sia “vorace” di risorse ogni attività umana, sulla base delle politiche pubbliche adottate, dei sistemi di smaltimento dei rifiuti, delle tecnologie a disposizione e così via. Per arrivare a questo punto, nel 2016 è stato necessario prendere in considerazione 200 mila fonti ufficiali.

I risultati, purtroppo, sono scoraggianti. Quest’anno l’8 agosto è stato l’Overshoot Day, vale a dire il giorno in cui abbiamo ufficialmente esaurito tutte le risorse che il Pianeta aveva da offrirci. Una triste traguardo che, anno dopo anno, arriva sempre prima.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

La finanza ha la fondamentale responsabilità di traghettare i capitali verso la transizione energetica. Se ne è discusso al Salone del Risparmio 2022.

Il Green Deal europeo e i piani di ripresa post-Covid incideranno sulla finanza sostenibile? L’abbiamo chiesto a Davide Tentori, ricercatore dell’Ispi.

Servono investimenti immensi per realizzare gli Sdgs, ma il percorso è tracciato. Ne abbiamo parlato con Francesco Timpano di Asvis.

Il Pnrr potrebbe aprire una stagione diversa per gli investimenti a impatto nel nostro paese. Parola di Giovanna Melandri, presidente di Human foundation e Social impact agenda per l’Italia.

Cos’è un investimento responsabile? Come può il risparmiatore orientarsi in un panorama sempre più articolato? Ecco una breve guida.

La finanza sostenibile cresce, ma il nostro Pianeta resta in crisi. Eurosif, il Forum europeo per gli investimenti sostenibili e responsabili, propone alcune vie d’uscita.

Entro il 2026 l’Unione europea emetterà 250 miliardi di euro in obbligazioni verdi per finanziare le iniziative previste dal piano Next Generation Eu.

La finanza sostenibile crea valore nel lungo periodo, sia per l’investitore sia per il Pianeta e la società. Un approccio che riscuote sempre più successo.

La ripresa post-Covid è un’opportunità da non perdere per rendere più sostenibile la nostra economia. Anche grazie alla finanza etica.