Dall’Australia agli Stati Uniti, dal Cile al Mozambico, alla Russia e all’Argentina: numerose nazioni combattono condizioni meteo estreme.

Gianluca Grimalda è stato licenziato per essersi rifiutato di volare. Il racconto nel libro “A Fuoco” edito da Feltrinelli.

Era il 12 ottobre 2023 quando il ricercatore italiano Gianluca Grimalda fu licenziato dall’Istituto per l’economia mondiale di Kiel (IfW), in Germania, per essersi rifiutato di prendere un aereo di ritorno da Bougainville, in Papua Nuova Guinea, al termine di una ricerca sul campo. Con quella decisione, Grimalda ha voluto trasformare in atto concreto la sua disobbedienza civile contro l’emergenza climatica, pagando la sua scelta a caro prezzo. A distanza di quasi due anni, per Feltrinelli è ora disponibile il suo libro “A Fuoco”, in cui Grimalda racconta il suo viaggio lento e profondo attraverso la Papua Nuova Guinea. Attraverso incontri intensi con le persone del luogo, la loro resilienza e le reazioni a una crisi che brucia letteralmente il pianeta, il racconto si fa testimonianza diretta e riflessione sulle sfide globali e sull’importanza di scelte coraggiose. Noi di LifeGate lo abbiamo intervistato.

Gianluca Grimalda, di cosa parla A Fuoco?

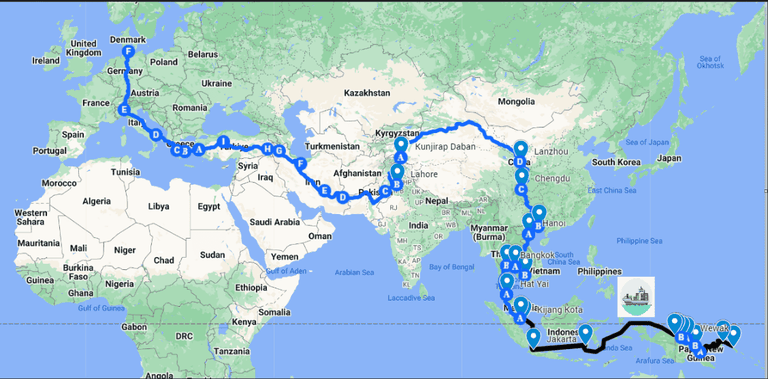

Alcuni hanno detto che dentro A Fuoco ci sono più libri. In effetti è così. Si tratta prima di tutto di un diario di viaggio: il racconto del mio ritorno dalla Papua Nuova Guinea all’Europa senza prendere aerei, per un totale di 28.000 chilometri. Al centro c’è anche la mia vicenda personale, il licenziamento subito dall’Istituto per cui lavoravo. Secondo alcuni — e lo conferma anche un’intelligenza artificiale — sarei stato il primo lavoratore dipendente a essere licenziato per un motivo riconducibile a quella che definisco “obiezione di coscienza climatica”.

Detto questo, ho cercato di non mettere me stesso al centro, o almeno non in maniera esclusiva. La mia storia fa da sfondo a un racconto più ampio, in cui do voce alle persone che ho incontrato nei luoghi della cosiddetta periferia globale. Il libro alterna il racconto del viaggio con riflessioni saggistiche, nelle quali cerco di spiegare in modo divulgativo — e attraverso i dialoghi che ho avuto lungo la strada — alcuni concetti fondamentali legati alla crisi climatica, come i punti di non ritorno o l’effetto serra.

Perché un libro?

Scrivere un libro sui miei viaggi era un sogno che avevo da tempo. Quando Feltrinelli mi ha proposto di raccontare la mia storia, la proposta è arrivata proprio nel momento più simbolico: il primo colloquio con l’editrice è avvenuto il giorno stesso in cui ho ricevuto via email la comunicazione del licenziamento.

Per me A Fuoco è un’estensione del mio attivismo. Credo che il cuore della protesta sociale sia parlare con le persone, cercare di scuoterle, di aumentare la loro consapevolezza e la pressione per un’azione climatica concreta. Così come era successo con il film realizzato insieme a Paolo Casalis, ho pensato che un libro potesse raggiungere un pubblico nuovo, più ampio rispetto a quello che si incontra durante le azioni di protesta.

Infine, c’è anche un aspetto creativo che per me conta molto. Ho cercato di scrivere un libro bello, con piccole storie inserite in ogni capitolo, per rendere la lettura interessante anche dal punto di vista narrativo. E finora i riscontri sono positivi: mi dicono che si legge bene, nonostante le 370 pagine. Poi magari mentono… ma mi fa piacere pensare che non sia così.

Cosa ti chiedono le persone che incontri durante le presentazioni del libro?

Una cosa che è emersa con forza — e che non sorprende, ma fa riflettere — è il forte interesse per il locale. Nel libro ho cercato di mantenere uno sguardo globale sulla crisi climatica, perché è una crisi sistemica, ma durante le presentazioni molte persone hanno voluto condividere esperienze concrete di adattamento locale. E questo è molto positivo: si dice spesso che la mitigazione è un problema globale, mentre l’adattamento è locale.

C’è però un’altra reazione che mi ha fatto riflettere. In quasi tutte le tappe, quando parlo dei vantaggi delle energie rinnovabili — sottolineando che sono già oggi più efficienti delle fossili e molto meno impattanti, anche in termini di vite umane — c’è sempre qualcuno che solleva obiezioni legate al paesaggio. Ho inserito nel libro un grafico che mostra la mortalità per terawattora prodotta dalle diverse fonti energetiche: le rinnovabili (e anche il nucleare) sono quelle con l’impatto minore, mentre carbone e petrolio sono decisamente i peggiori, con il carbone che ha un impatto 600 volte maggiore rispetto alle rinnovabili.

Capisco che ci siano criticità legate alla realizzazione degli impianti, e anche pratiche scorrette — come alcuni casi di compravendita opaca di terreni — ma quello che spesso manca nel dibattito è la consapevolezza dell’urgenza. Se continuiamo a ostacolare ogni forma di transizione per proteggere il paesaggio, rischiamo di non avere più un paesaggio da difendere. Serve una visione a lungo termine. Ovviamente non si tratta di mettere pale eoliche in Piazza della Signoria, ma di trovare soluzioni condivise, nel rispetto dei territori. Ed è un confronto che va affrontato, non evitato.

Comunque una delle domande più frequenti è: “Cosa possiamo fare, concretamente?” Di solito si riferiscono all’ambito individuale, e quindi ricordo le azioni più efficaci: ridurre il consumo di carne, evitare l’aereo se possibile, scegliere pompe di calore e veicoli elettrici. Ma quello che sottolineo sempre è che l’azione individuale, per quanto importante, non basta. L’impatto più forte lo si ottiene collettivamente: unirsi a un movimento, portare la propria preoccupazione nella sfera pubblica, trasformare la propria consapevolezza in azione sociale. Questo è, oggi, il gesto più potente che possiamo fare.

Tornerai a Bougainville? E come sta evolvendo la tua carriera di ricercatore?

Sì, ho in programma di tornare in Papua Nuova Guinea a luglio, per completare un progetto di ricerca che ho avviato cinque anni fa. Fa parte di un’iniziativa più ampia, condotta insieme a una cinquantina di ricercatori in tutto il mondo, che studia l’evoluzione della ricchezza e delle reti sociali in diverse comunità indigene. È un’indagine longitudinale che ci permette di capire come questi elementi cambiano nel tempo e in contesti culturali differenti.

Per potermi dedicare a questo progetto senza pressioni, ho scelto di rimanere senza contratto quest’anno: mi ha permesso di viaggiare lentamente verso la Papua — e di farlo nel modo più sostenibile possibile — senza l’ansia delle scadenze accademiche. Ma dal prossimo anno riprenderò un incarico strutturato: inizierò infatti a lavorare come ricercatore senior alla Masaryk University di Brno, in Repubblica Ceca.

In questi mesi, però, non ho smesso di fare ricerca. Anzi, ho continuato a lavorare a pieno ritmo, e probabilmente riuscirò a breve a pubblicare un articolo su quella che considero la rivista più prestigiosa in ambito economico.

Proprio ora, ad esempio, sono a Londra per partecipare alla Global Tipping Points Conference a Exeter, dove ci sono nomi di riferimento nel campo, come Tim Lenton e Johan Rockström. Per me è particolarmente stimolante perché si parla non solo di tipping points ambientali, ma anche di social tipping points — quei punti di rottura nelle dinamiche sociali che potrebbero innescare un cambiamento radicale e collettivo verso la decarbonizzazione. Un tema che sento molto vicino e centrale anche nel mio lavoro.

Nel tuo libro racconti degli incontri con le persone che vivono in prima linea gli impatti della crisi climatica. Cosa ti chiedono? Come reagiscono?

Durante il viaggio ho constatato che quasi tutti riconoscono il cambiamento climatico come una minaccia reale, ma la consapevolezza sulle cause e sull’entità dei cambiamenti necessari resta vaga e sottostimata. Questo comportamento è perfettamente rispecchiato anche a Bougainville, in Papua Nuova Guinea. La parola “cambiamento climatico” è sulla bocca di tutti, ma spesso manca una comprensione delle sue radici. Molti pensano che sia causato da eventi naturali o da una sorta di punizione divina. Spetta a me, durante le mie presentazioni, chiarire che il riscaldamento globale non è ciclico né inevitabile: è dovuto in larga parte ai consumi dei Paesi ad alto reddito, in primis Europa e Stati Uniti, che da soli sono responsabili di circa la metà delle emissioni storiche.

Le reazioni a queste spiegazioni sono sorprendenti. In rari casi, c’è stupore e quasi indignazione: “Se siete stati voi a causare il problema, perché non lo avete ancora risolto?”, mi chiedono. Ma nella maggior parte dei casi prevale un atteggiamento costruttivo. I leader delle comunità — spesso uomini, chiamati big man — prendono la parola alla fine delle mie presentazioni per dire: “Dobbiamo fare la nostra parte, preservando la foresta pluviale”. Per loro, la foresta è vitale non solo per la sopravvivenza locale, ma anche per l’equilibrio degli ecosistemi globali.

Questo senso di responsabilità collettiva mi colpisce molto, soprattutto se paragonato a quello che vedo nei Paesi occidentali, dove spesso si tende a scaricare le responsabilità su altri: “Prima si muovano India e Cina, poi lo faremo anche noi”.

Molte delle persone che ho incontrato sono profondamente preoccupate per il futuro delle loro terre. Mostro loro le proiezioni di Coastal Central, un sito che evidenzia le zone che potrebbero finire sotto il livello del mare nel giro di pochi decenni, e vedo quanto questo le tocchi da vicino. Spesso mi chiedono cosa possono fare concretamente, e io rispondo che sarà una scelta collettiva. Alcune comunità che già oggi devono affrontare l’innalzamento del mare — con l’alta marea che arriva a sommergere il villaggio fino a mezzo metro — scelgono comunque di restare. La migrazione, per loro, è davvero l’ultima opzione.

C’è anche una forte dignità nel loro modo di affrontare questi scenari. Non vogliono sentirsi vittime, né essere definiti “rifugiati climatici” — un termine che molti respingono. Preferiscono vedersi come soggetti attivi, magari come “migranti qualificati”, piuttosto che come persone costrette a fuggire. È un atteggiamento che riflette resilienza e autodeterminazione.

La tua esperienza è una storia emblematica di disobbedienza civile. Cosa ne pensi di questo tema, anche alla luce del nuovo decreto sicurezza?

In effetti, nel cuore del mio libro c’è un intero capitolo intitolato Satyagraha (come l’etica della disobbedienza teorizzata da Gandhi, nda), dedicato proprio alla mia esperienza diretta di disobbedienza civile e a una rassegna della letteratura scientifica sul tema che ho avuto modo di approfondire, paradossalmente, solo dopo aver iniziato a praticarla. Quello studio mi ha dato ancora più forza e convinzione: la disobbedienza civile è uno strumento non solo legittimo, ma anche potente per smuovere l’opinione pubblica.

La letteratura scientifica ci offre almeno due spunti fondamentali. Il primo riguarda l’efficacia delle proteste non violente: ci sono studi rigorosi che dimostrano che le azioni non violente – incluse quelle di disobbedienza civile – possono effettivamente spostare l’opinione pubblica. Ma è cruciale che le azioni siano non solo non violente, ma anche percepite come tali. Quando si cade nella violenza – o se l’azione viene letta come aggressiva – si innesca l’effetto boomerang: invece di guadagnare consenso, lo si perde. Questo è un punto centrale e non negoziabile.

Il secondo spunto riguarda il ruolo degli scienziati. È un dibattito ancora molto vivo: devono o no impegnarsi in prima persona con azioni anche radicali? Ebbene, una ricerca recentissima dimostra che gli scienziati che si espongono in prima persona, anche con atti di disobbedienza civile (cioè, per definizione, al di fuori della legalità), sono percepiti come più credibili dal pubblico. Questo si aggiunge a un altro studio – più datato, del 2016 – che mostrava come gli scienziati che vivono coerentemente con ciò che predicano (ad esempio evitando l’aereo), siano anch’essi percepiti come più affidabili.

Tutto ciò è ancora più rilevante se consideriamo che gli scienziati sono tra le figure pubbliche a cui le persone si affidano di più. Le loro parole e azioni hanno un peso amplificato. Per questo ritengo che la repressione della disobbedienza civile sia un colpo durissimo al dibattito democratico.

Il decreto sicurezza, in Italia, va esattamente in questa direzione repressiva. E non è un caso isolato: anche in Inghilterra e Germania si stanno inasprendo le pene, in particolare per i blocchi stradali. È una tendenza preoccupante. La disobbedienza civile serve proprio a colmare un vuoto democratico: quando le istituzioni non agiscono, un gruppo di cittadini decide di infrangere la legge per richiamare l’attenzione su una legge ingiusta o su un’urgenza ignorata. In questo senso, la disobbedienza civile è un dialogo diretto con la collettività. Se questo dialogo viene soffocato da pene draconiane, è la democrazia stessa a indebolirsi.

Io stesso ne ho fatto esperienza: per un’azione totalmente pacifica in Germania – ci siamo incollati a terra nel padiglione della Porsche per denunciare l’impatto climatico del lusso – sono stato condannato a un mese di carcere, poi commutato in un’ammenda da mille euro. Ma è legittimo domandarsi se un atto del genere – incollarsi a terra, non danneggiare nulla – possa davvero giustificare una condanna detentiva.

Come ha osservato anche Michael Forst, il relatore speciale ONU per la protezione dei difensori dei diritti climatici, ci sono attivisti di Just Stop Oil condannati a cinque anni di carcere. Sono pene paragonabili a quelle inflitte in Uzbekistan a chi critica il governo: siamo davvero a quel livello. Per fortuna, in Italia, il decreto sicurezza ha suscitato una risposta significativa, con manifestazioni e prese di posizione pubbliche. In Germania e nel Regno Unito, invece, ho percepito meno reazione e questo è preoccupante: sembra che le persone preferiscano il quieto vivere piuttosto che confrontarsi con le proprie responsabilità.

Ma questo è un classico esempio di dissonanza cognitiva: si evita il confronto con i “grilli parlanti” che ricordano quanto i nostri stili di vita siano insostenibili. Eppure la transizione che dobbiamo compiere è radicale: non solo passare alle rinnovabili, ma ridurre drasticamente i consumi, riconvertire gli edifici con pompe di calore e, in definitiva, portare l’uso di fossili a zero.

In questo contesto, come vedi il futuro della partecipazione ai processi decisioniali e politici e del ruolo della società dal basso?

Nonostante tutto, continuo a ispirarmi all’“ottimismo della volontà”. Sono convinto che, sebbene oggi sembri un momento di regressione, si stia formando una domanda crescente di azione climatica. Lo vediamo dagli indicatori di opinione: la preoccupazione per il clima è in crescita. Certo, non si è ancora tradotta in azione sufficiente, ma credo che presto arriverà un punto di svolta – un “effetto valanga”, come accade nei processi sociali non lineari.

Ci siamo ancora lontani, ma le crisi – come le ondate di calore che affrontiamo ogni estate – finiranno per rendere impossibile negare l’evidenza. E anche se i negazionisti climatici sono abili nel distorcere la realtà, credo che l’urgenza dei fenomeni finirà per imporsi.

Il problema, oggi, è che l’opinione pubblica è informata, ma non consapevole. Come mostra un’indagine recente di Stantcheva e colleghi, la maggior parte delle persone sottovaluta la portata delle azioni necessarie: credono che basti dimezzare l’uso dei fossili per fermare l’aumento delle temperature, quando invece dobbiamo eliminarlo del tutto. Ecco perché è fondamentale continuare a dialogare, a spiegare, a coinvolgere. Solo così si potrà costruire una base sociale pronta a sostenere politiche davvero efficaci. Perché, come diceva Max Weber, i politici fanno ciò che serve per essere rieletti – e se l’elettorato non è pronto, loro non si muoveranno.

Allora ti faccio la domanda che fanno alle tue presentazioni: concretamente come si può fare per sensibilizzare più persone?

Per me è fondamentale coinvolgere la popolazione: serve una domanda sociale più forte, una maggiore partecipazione. Sul tema della partecipazione ai processi decisionali dal basso, questa è una questione centrale per movimenti come Extinction Rebellion, che promuovono ad esempio l’istituzione di assemblee cittadine.

Io sono, in linea generale, favorevole a questo strumento. So che ci sono già state delle sperimentazioni, e tra l’altro sono stato in contatto con alcuni ricercatori e ricercatrici che ne hanno studiato l’efficacia. Tuttavia, conservo ancora qualche dubbio: molti di questi studi mi sembrano caratterizzati da un forte effetto di autoselezione. Chi partecipa alle assemblee cittadine, infatti, tende spesso ad avere un profilo progressista, quindi mi interrogo sulla reale rappresentatività di questi strumenti. Per fare un esempio: se oggi si convocasse un’assemblea cittadina negli Stati Uniti, dubito che il risultato sarebbe una forte spinta alla decarbonizzazione, proprio perché negli Stati Uniti – almeno tra i 18 Paesi coinvolti nello studio che citavo prima – si registra il più alto tasso di negazionismo climatico.

Sicuramente c’è un bisogno di maggiore democrazia, una domanda crescente di partecipazione. Se le assemblee cittadine siano il modo migliore per rispondere a questa esigenza, non lo so con certezza: credo sia uno strumento promettente, tra i migliori che abbiamo a disposizione, ma deve essere ancora approfondito.

Per finire, torniamo al tuo viaggio, al centro del tuo libro. Raccontaci un incontro che ti ha particolarmente colpito…

L’incontro che più mi ha colpito è stato con un ragazzo indonesiano, che mi ha accompagnato per tre giorni sul pullman da Jakarta a Medan, prendendosi cura di me come un fratello. Quando ho avuto un forte mal di testa, forse febbre dengue, mi ha curato con un rimedio locale che ha funzionato. Arrivati a destinazione, mi ha donato una piccola bottiglia con fiori di montagna di Giava, un gesto che mi ha commosso profondamente. Non avevo nulla da offrirgli in cambio, ma in quel dono ho visto affetto sincero e la consapevolezza che forse lui non avrebbe mai viaggiato in Europa, così qualcosa di suo poteva arrivare lì.

Per molte persone, l’Europa rappresenta ancora un luogo mitico, dove tutti i desideri si realizzano. E vogliono sentirsi parte di quel mondo, pur sapendo che, nella realtà, non ci arriveranno mai. Le statistiche ci dicono che meno del 5 per cento della popolazione dei Paesi a basso reddito prenderà mai un aereo nella propria vita. E non è stato l’unico gesto del genere: anche altri, lungo la via della seta o in luoghi come Bougainville, mi hanno fatto piccoli doni — profumi, oggetti d’artigianato — che mi hanno fatto sentire a casa ovunque andassi.

Ho dedicato un capitolo del mio libro a questo episodio: si intitola Il fiore di Giava. Quel piccolo fiore è diventato il mio portafortuna, e mi ha fatto molto riflettere sui privilegi che noi occidentali diamo per scontati. Come il fatto di volare. Per noi è normale prendere un aereo, ma si tratta in realtà di un’attività d’élite. Secondo i dati dello stesso settore aereo, l’80 per cento della popolazione mondiale non aveva mai messo piede su di un aereo nel 2019.

Quindi l’unica ragione per cui l’aviazione ha ancora un impatto relativamente contenuto sul totale delle emissioni globali è che vola solo una piccola parte della popolazione. Ma se l’industria realizzasse il proprio obiettivo di far crescere il traffico aereo del 4% l’anno, ben presto la quota di emissioni legata al volo aumenterebbe in modo insostenibile.

Ecco, la seconda parte del mio libro è dedicata proprio a queste persone straordinarie, benefattori e benefattrici, che mi hanno fatto sentire accolto in ogni luogo. Alla luce di queste esperienze, mi sento di dire che il cosmopolitismo è molto più diffuso, soprattutto lungo la via della seta, di quanto molti dei nostri politici vogliano farci credere.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Dall’Australia agli Stati Uniti, dal Cile al Mozambico, alla Russia e all’Argentina: numerose nazioni combattono condizioni meteo estreme.

Uno studio conclude che la tempesta Harry che ha colpito il Sud Italia sarebbe stata meno devastante in assenza del riscaldamento globale.

Sicilia, Sardegna e Calabria sono le tre regioni più colpite dalla tempesta Harry. Ingenti i danni, ma non ci sono state vittime.

Facendo seguito a una proposta avanzata in estate, il presidente degli Stati Uniti Trump abrogherà un testo fondamentale: l’Endangerment finding.

Trump ha annunciato l’uscita degli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali, comprese quelle che si occupano di clima e ambiente.

Un novembre promettente, una prima parte di dicembre negativa, un recupero a Natale. La situazione della neve in Italia resta complessa.

Tra i mesi di ottobre 2024 e settembre 2025 la temperatura media nell’Artico è stata di 1,6 gradi centigradi più alta rispetto al periodo 1991-2020.

Uno studio spiega che, nella fase di “picco”, perderemo tra 2 e 4mila ghiacciai all’anno. Quelli delle Alpi tra i primi a scomparire.

Sulla base di un accordo del 2023, parte degli abitanti delle isole Tuvalu (che saranno sommerse dal Pacifico) potrà rifugiarsi in Australia.