Il governo ha pre-approvato il decreto: arrivano i “reati qualificati” contro l’ambiente. Un passo avanti ma sanzioni ancora esigue.

Dopo Abn Amro, anche la banca Ing non finanzierà il controverso progetto bloccato da Obama e rilanciato da Trump. Intesa San Paolo rimane tra i finanziatori.

La banca olandese Ing, dopo l’appello di Greenpeace e le proteste di ambientalisti, ha deciso di sfilarsi dal progetto Dakota access pipeline (Dapl) e ritirare i suoi finanziamenti. In precedenza la Abn Amro, sempre una banca olandese che finanzia una delle aziende coinvolte nel progetto, aveva annunciato di ritirare il suo prestito se l’oleodotto non avesse avuto l’assenso delle popolazioni che abitano le aree interessate. Nulla è stato invece annunciato da parte di Intesa San Paolo, banca italiana che fa parte della cordata pronta a finanziare l’oleodotto.

L’oleodotto, progettato per portare petrolio dal Dakota fino all’Illinois, è lungo 1900 chilometri, e secondo le stime il suo costo di realizzazione è di circa 4 miliardi di dollari, mentre la sua portata sarebbe di 450 mila barili al giorno. Il progetto, che era stato bloccato dall’amministrazione Obama ed è stato rilanciato da Trump, prevede l’attraversamento di un’area sacra per i nativi indiani Sioux e anche un elevato rischio di contaminazione delle riserve idriche di una vasta zona del Nord degli Stati Uniti. Il rischio di contaminazione è alto, solo lo scorso anno sono stati registrati oltre 200 sversamenti dagli oleodotti nel territorio statunitense.

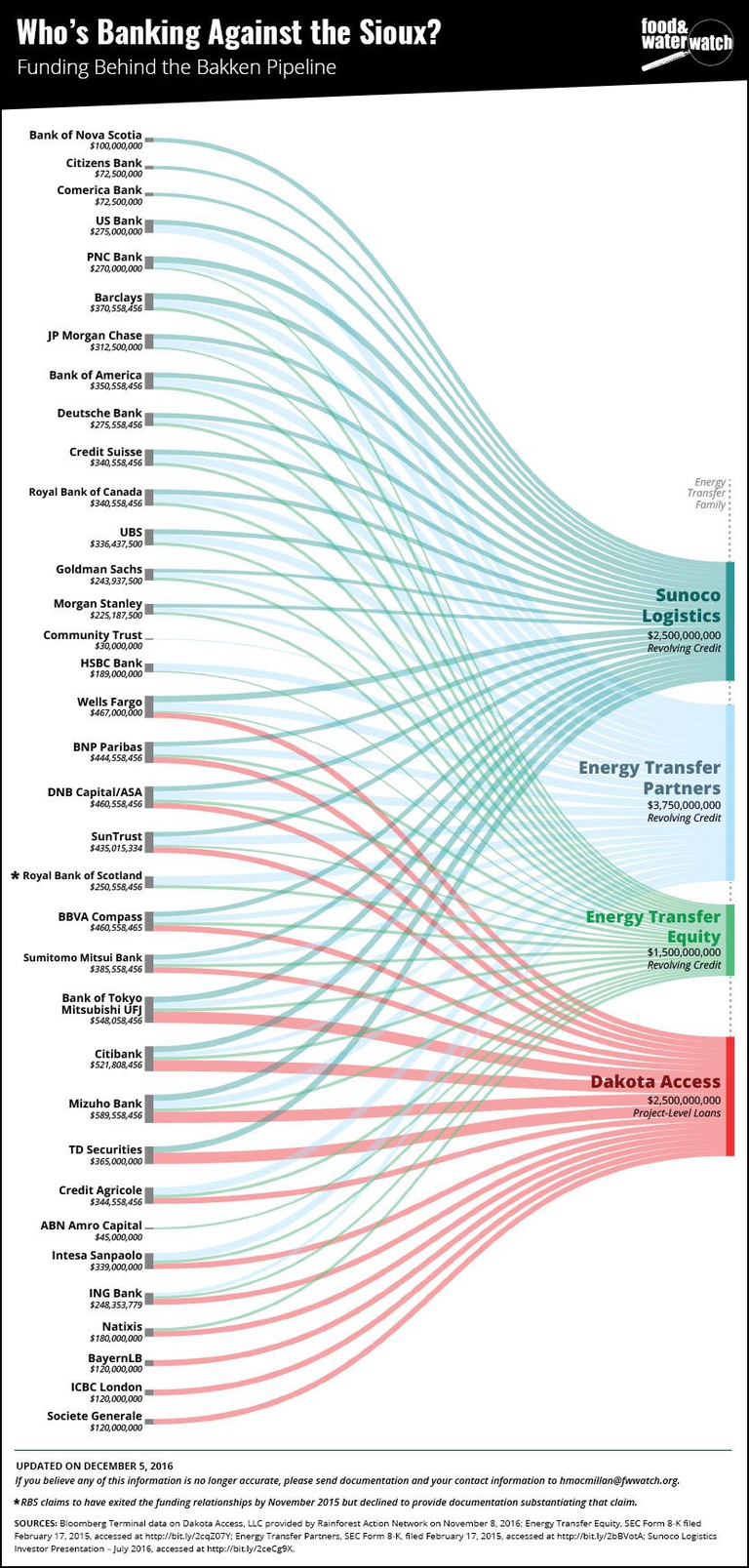

Dietro al Dakota access pipeline non ci sono solo le aziende energetiche, ma una buona cordata di banche e realtà finanziarie di Wall Street ed europee.

Secondo le indagini della Food & Water Watch, una realtà noprofit, il progetto è direttamente finanziato da 32 (prima erano 34) realtà finanziarie tra cui 15 banche (prima erano 17). Oltre a istituzioni bancarie nordamericane come Wells Fargo e JPMorgan Chase, ci sono anche partecipazioni europee, tra cui l’italiana Intesa San Paolo, le francesi BNP Paribas, Natixis, Societe General e Credit Agricole, le tedesche Deutsche Bank e BayernLB, la spagnola BBVA Securities, le inglesi HSBC Bank, Compass Bank, Barclays, ICBC London e Royal Bank of Scotland, le svizzere UBS e Credit Suisse, la norvegese DNB Capital/ASA.

L’associazione ambientalista Greenpeace ha inviato una lettera alla banca Intesa San Paolo per chiedere se intende continuare a supportare economicamente il DAPL. Il gruppo bancario, in un comunicato ufficiale precedente al via libera definitivo di Trump, aveva dichiarato di “conferma(re) il suo impegno a seguire da vicino e con la massima attenzione i risvolti sociali e ambientali legati al finanziamento del Dakota Access Pipeline – in particolare il rispetto dei diritti umani – in coerenza con i principi espressi nel suo Codice Etico e con gli standard internazionali in campo sociale e ambientale a cui aderisce”.

Dal codice etico di Intesa San Paolo si legge infatti: “Crediamo che le nostre decisioni di investimento e la nostra politica creditizia debbano tenere conto anche dei rischi socio-ambientali secondo il principio per cui una attività che produce valore economico può essere sostenibile solo se non distrugge contemporaneamente valore sociale o ambientale”. Questi invece i punti programmatici:

Intesa Sanpaolo – in base a quanto si legge nella nota stampa della banca – si è unita a un gruppo di istituzioni finanziarie che ha commissionato a un esperto indipendente specializzato in diritti umani un’analisi delle politiche e delle procedure adottate dai promotori del progetto in materia di sicurezza, diritti umani, coinvolgimento della comunità e patrimonio culturale.

Ad oggi però, secondo quanto denuncia Greenpeace, la banca non ha ancora fatto sapere che posizione prenderà e non ha risposto a nessuna richiesta di chiarimento da parte dell’associazione ambientalista.

Greenpeace ha così dato il via a una petizione con cui si chiede a Intesa San Paolo di dare una risposta pubblica sulle sue intenzioni o meno di finanziare il Dakota access pipeline.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Il governo ha pre-approvato il decreto: arrivano i “reati qualificati” contro l’ambiente. Un passo avanti ma sanzioni ancora esigue.

Con il suo progetto per la convivenza tra uomo e fauna selvatica, Salviamo l’Orso si aggiudica il premio per l’Italia dei Defender Awards 2025.

Nel cuore dell’Ecuador convivono lo sfruttamento delle risorse e la determinazione della guardia indigena e dei popoli che difendono la foresta come bene comune per l’intera umanità.

Il Tyler Prize, considerato il “Nobel per l’ambiente”, è andato a Toby Kiers, biologa statunitense che lavora ad Amsterdam.

L’ecologa e attivista Arianna Liconti ci accompagna in un viaggio tra divulgazione e racconto alla scoperta del 71% del pianeta, nel nuovo podcast prodotto da LifeGate e la Water Defenders Alliance.

Le fiamme nella Patagonia argentina hanno già bruciato 150 kmq di territorio. Eppure, nel 2025 il presidente Milei ha tagliato del 70% le risorse antincendio.

Un gruppo di ricercatori tedeschi ha inventato un filtro bio based che trattiene il 99 per cento delle microplastiche durante il lavaggio.

Secondo una ricerca, la teobromina, una sostanza chimica presente nel cioccolato fondente, potrebbe rallentare l’invecchiamento biologico.

Una lista di storie e notizie positive del 2025 che ci danno speranza perché raccontano che il cambiamento è possibile e che sta già accadendo.