L’obiettivo è vietare il commercio interno di parti di pangolino, il mammifero selvatico più trafficato al mondo.

I grandi animali del Madagascar si estinsero circa mille anni fa e si crede che gli umani abbiano avuto un ruolo decisivo nella loro scomparsa.

Uccelli alti più di tre metri e pesanti oltre mezza tonnellata, lemuri grandi come gorilla, tre specie di ippopotamo pigmeo e fossa delle dimensioni simili a quelle di una tigre. Fino ad appena un migliaio di anni fa il Madagascar era popolato da creature enormi e fantastiche che di colpo, in un lasso di tempo brevissimo dal punto di vista evolutivo, sono scomparse per sempre. Mentre la maggior parte della megafauna globale si è estinta da migliaia di anni, con un picco raggiunto circa 11mila anni fa, quella del Madagascar è scomparsa in tempi recenti, tra il 700 e il 1000 d.C., e l’uomo avrebbe avuto contribuito in maniera determinante, ma diversa da quanto si credeva fino ad oggi.

Causare l’estinzione delle altre specie animali sembrerebbero essere una “dote” innata della nostra specie, da quando ha fatto la sua comparsa sul pianeta l’Homo sapiens avrebbe infatti provocato la scomparsa dell’83 per cento delle specie di mammiferi selvatici e della metà delle piante. Se, come sembra, la scomparsa della megafauna sia da attribuire all’uomo, vorrebbe dire che “l’uomo è stato un assassino – per usare il termine tecnico, uno sterminatore – sostanzialmente fin dalla sua comparsa”, ha scritto Elizabeth Kolbert nello straordinario saggio La sesta estinzione.

Negli ultimi tre anni un gruppo di ricercatori, due paleoclimatologi e un paleontologo, ha effettuato nuove indagini sui modelli climatici e di uso del suolo, sulla diversità genetica umana sull’isola e sulla datazione di centinaia di fossili. Grazie ai risultati ottenuti gli scienziati hanno migliorato notevolmente la conoscenza della storia umana e naturale del Madagascar e hanno formulato una nuova teoria sull’estinzione della megafauna malgascia. Per prima cosa i ricercatori hanno cercato di stabilire con precisione quando i grandi animali che popolavano l’isola si sarebbero estinti. La datazione effettuata misurando il carbonio 14 delle ossa su oltre 400 fossili, ha stabilito che gli animali che pesavano più di 22 chili erano abbondanti fino a mille anni fa, mentre dopo quella data il loro numero era scarso.

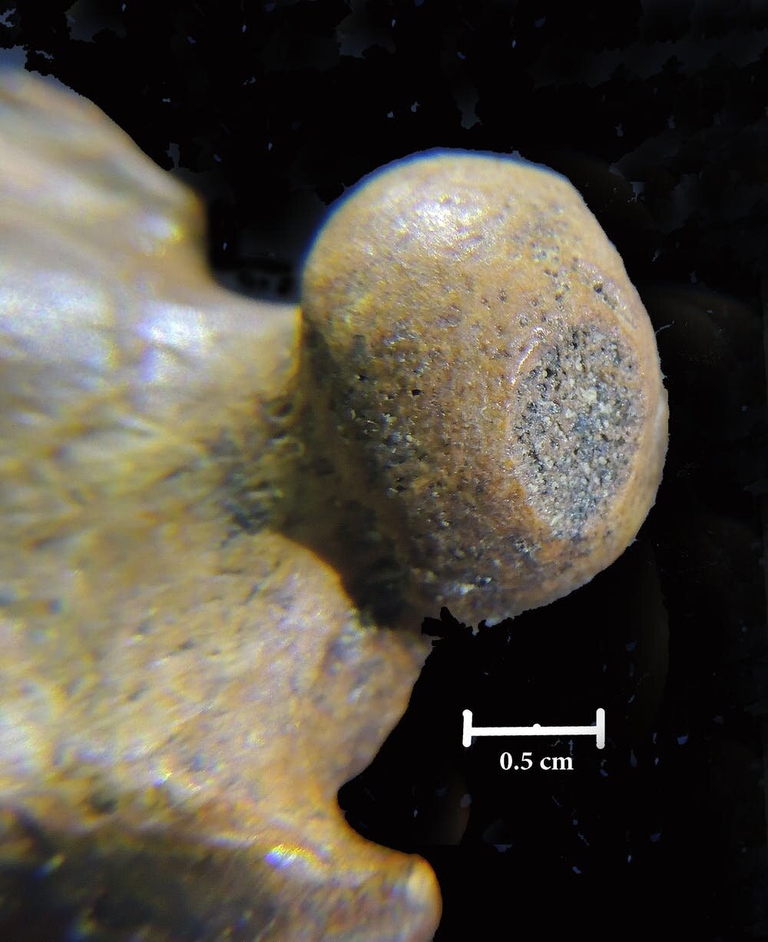

È dunque emerso che il declino dei grandi animali avvenne tra il 700 e il 1000 d.C., in modo praticamente istantaneo, considerata la loro prolungata esistenza sull’isola. Una teoria spiegherebbe la loro scomparsa con una prolungata siccità che avrebbe colpito l’isola. Per capirne la veridicità gli autori della nuova ricerca hanno esplorato le grotte del Madagascar, raccogliendo e analizzando frammenti di stalagmiti, la cui composizione chimica può fornire preziosi indizi sul clima dell’epoca. Le analisi non hanno riscontrato nessuna siccità significativa in quel periodo, confutando così l’ipotesi climatica. Le stalagmiti hanno però rivelato un rapido cambiamento dell’ambiente: intorno al 900 d.C., nello stesso momento in cui la megafauna subiva l’irreversibile declino, ci sarebbe stato un brusco passaggio dalle foreste alle praterie.

Secondo recenti ricerche l’uomo avrebbe messo piede per la prima volta in Madagascar circa 10.500 anni fa, come testimoniano le fratture e i segni rinvenuti sulle ossa di alcuni animali provocati da manufatti umani, molto prima di quanto si credesse in precedenza. I ricercatori non hanno tuttavia trovato prove genetiche di quei primi umani, mentre nuove analisi della diversità genetica umana nel Madagascar moderno suggeriscono che la popolazione attuale derivi principalmente da due ondate migratorie: la prima partita dall’Indonesia tra i 2 e i 3mila anni fa, e la seconda dall’Africa continentale circa 1.500 anni fa. In ogni caso sembra che le persone abbiano convissuto con la megafauna per migliaia di anni, confutando così anche la teoria secondo la quale i grandi animali sarebbero scomparsi in concomitanza con l’arrivo dell’uomo sull’isola a causa della forte pressione venatoria.

Gli autori dello studio A new interpretation of Madagascar’s megafaunal decline: The “Subsistence Shift Hypothesis” hanno trovato dozzine di fossili con segni di macellazione, dimostrando che alcune persone in Madagascar hanno dato la caccia e mangiato la megafauna per millenni senza causarne l’estinzione. Il declino di quelle enormi creature sarebbe dunque da ascrivere, secondo i ricercatori, al brusco cambio di utilizzo del territorio e all’espansione dell’agricoltura che avrebbe convertito vaste aree di foresta in praterie. L’analisi di antichi sedimenti lacustri ha inoltre evidenziato la presenza di grani di polline, piccoli grani di carbone e una grande quantità di funghi noti come Sporormiella, associati allo sterco di grandi erbivori come le mucche. Questo indicherebbe l’aumento simultaneo di pascoli, incendi e mucche e di altri animali addomesticati, a testimonianza di un improvviso cambiamento nello stile di vita dei malgasci.

L’introduzione dell’allevamento del bestiame e dell’agricoltura “taglia e brucia” avrebbero favorito il rapido aumento delle dimensioni della popolazione umana e questo avrebbe sancito la condanna a morte per la megafauna. I ricercatori sostengono pertanto che l’impatto della crescente popolazione umana, che cacciava in maniera marginale i grandi animali avendo sviluppato nuove forme di sostentamento, fu decisamente maggiore di quella dei primi, sparuti gruppi umani che abitavano l’isola e la cui dieta era basata quasi esclusivamente sugli animali selvatici, e che la scomparsa dei giganti sia dunque stata causata dal cambiamento di sussistenza.

Questa nuova consapevolezza potrebbe avere conseguenze sugli attuali sforzi di conservazione degli ultimi grandi animali superstiti, come elefanti, rinoceronti, giraffe e tapiri. Lo studio sostiene infatti che in Madagascar gli esseri umani avrebbero vissuto per millenni a fianco di grandi animali senza causarne l’estinzione. “Ciò significa che l’estinzione della megafauna non è una conseguenza inevitabile della presenza umana – ha affermato Laurie Godfrey, paleontologa all’università di Massachusetts Amherst e coautrice del nuovo studio – il che a sua volta suggerisce che le persone possono impegnarsi in attività che non comportino l’estinzione”.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

L’obiettivo è vietare il commercio interno di parti di pangolino, il mammifero selvatico più trafficato al mondo.

Negli ultimi 50 anni le popolazioni di farfalle nel Regno Unito hanno registrato cali demografici, il 2024 è stato il peggiore. Gli scienziati chiedono di non tagliare l’erba dei giardini per aiutare il loro ritorno.

Cosa c’è dietro alla nascita di tre cuccioli di metalupi, una specie di lupo del Nordamerica estinta oltre diecimila anni fa?

Inaugurato il Biodiversity Lab®, il progetto di E.ON Italia e di Rete Clima che punta a salvaguardare la biodiversità e gli ecosistemi locali.

La mancanza di dati ufficiali è un problema per il controllo del mercato legale di animali, soprattutto per le catture di quelli selvatici.

Il Crea ha scoperto in Calabria una specie mai trovata prima, importantissima per la biodiversità. E l’ha dedicata al giovane ricercatore friulano.

Una storia di scarsa conoscenza delle leggi nazionali, totale impunità per i reati di bracconaggio e l’evidente aumento del turismo venatorio internazionale.

Le specie aliene rappresentano una minaccia per la biodiversità globale. Alcune però sono a loro volta in pericolo di estinzione nelle aree da cui provengono. Un paradosso conservazionistico. È giusto proteggerle?

L’innovativa idea di utilizzare le api come deterrente naturale sta migliorando il rapporto tra gli agricoltori e gli elefanti, riducendo anche i conflitti.