Un rapporto di Ember spiega che nel 2025 la produzione di energia elettrica da solare, eolico e idroelettrico ha superato quella da fonti fossili.

Tutti parlano di fusione nucleare dopo un esperimento andato a buon fine nel Regno Unito. Ma la tecnologia è neonata e non salverà il clima della Terra.

La stampa internazionale l’ha chiamata “la svolta della fusione nucleare”. Parliamo di un esperimento portato a buon fine da un team di ricerca europeo: il Joint european torus (Jet), infatti, ha stabilito un impulso di energia generato dalla fusione nucleare della durata di cinque secondi (equivalente a 16,4 chilowattora), circa il doppio rispetto all’ultimo esperimento di questo tipo del 1997.

Cinque secondi possono sembrare pochi ma gli scienziati assicurano che si tratta di un traguardo importantissimo per quanto riguarda la produzione di energia dalla fusione nucleare. Ma di cosa si tratta? La fusione termonucleare è una reazione attraverso la quale i nuclei di due o più atomi si uniscono tra loro, liberando energia. Il processo di fusione di nuclei atomici è il meccanismo che ha luogo nelle stelle.

La fusione comporta quindi la promessa di fornire energia sicura, senza emissioni di CO2 e praticamente illimitata per centinaia di generazioni a venire. E allora qual è il problema? La realtà è che si tratta di una tecnologia neonata, che necessiterà di anni e anni di studio per essere affinata. In primo luogo, ricreare la fusione sulla Terra richiede una temperatura di 150 milioni di gradi centigradi, dieci volte superiore a quella del nucleo del sole. In secondo luogo, come spiega la Commissione europea, mentre il deuterio, uno degli isotopi dell’idrogeno, può essere facilmente ottenuto dall’acqua di mare, le risorse globali di trizio, l’altro ingrediente principale, sono scarse.

Queste limitazioni non hanno però scoraggiato la ricerca e, dopo notevoli investimenti, secondo gli esperti saremmo sulla buona strada per trasformare la fusione nucleare in realtà. Entro la fine di questo decennio si spera che possa essere in grado di iniziare a produrre elettricità. Tra cinquanta anni, potrebbe offrire alle generazioni future una fonte di energia più pulita e sicura, in grado di soddisfare la maggior parte del fabbisogno energetico mondiale.

Tutta questa cautela in termini di tempistiche è comprensibile dal momento che sono passati 25 anni dal primo traguardo tecnologico al secondo odierno. Potrebbero essere necessari altri 25 anni per compiere un ulteriore passo in avanti: per questo la fusione nucleare può essere la tecnologia del futuro, ma non quella del presente.

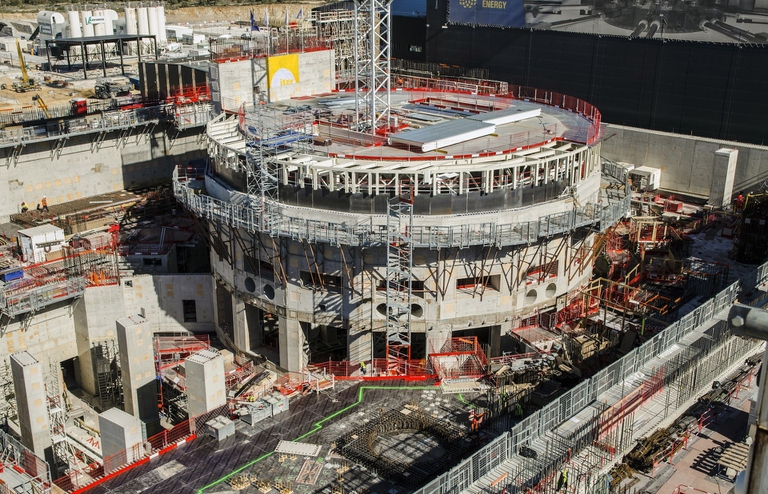

Dal secondo dopoguerra a oggi, la maggior parte delle ricerche nel campo della fusione si è dedicata al confinamento del combustibile gassoso con campi magnetici. Ci sono voluti 70 anni circa per arrivare a uno schema di centrale funzionante. Il Tokamak è un reattore di concezione russa e attualmente il progetto Iter, il più importante per quanto riguarda la fusione nucleare, prevede proprio l’utilizzo di questo reattore. Iter coinvolge 35 nazioni (tra le quali figurano gli stati membri dell’Unione europea, gli Stati uniti, l’India, il Giappone, la Corea del sud e la Russia) con l’obiettivo di costruire il primo reattore sperimentale di questo tipo a Cadarache, nel sud della Francia.

Il progetto serve a dimostrare la fattibilità della fusione ma è talmente costoso – e questo è il secondo impedimento dopo i tempi di sviluppo – che per la sua costruzione occorre il contributo finanziario della maggior parte delle nazioni sviluppate: il progetto iniziale prevedeva un costo di 13 miliardi di euro ma c’è chi sostiene che possa arrivare facilmente a 30 miliardi, senza contare la necessità di impiegare un’enorme quantità di energia per poter proseguire con gli esperimenti.

Inoltre, le stime sullo stato di avanzamento dell’impianto francese sono vaghe: si parla di una sua conclusione nel 2025 ma potrebbero essere necessari altri anni prima di avere centrale elettrica a fusione: quella di Cadarache sarà una centrale dimostrativa, quindi destinata a produrre energia. A questa dovrà seguire la realizzazione di un vero e proprio reattore.

Infine le dimensioni: come spiega un approfondimento di QualEnergia, il reattore ha un diametro di 30 metri e un’altezza di 20. È un dispositivo estremamente complesso e, in volume, circa 10 volte più grande di un reattore a fissione nucleare. Il suo nucleo pesa più di 100mila tonnellate e, per questo, le fondamenta di Iter hanno richiesto 200mila metri cubi di cemento. In conclusione, gli sforzi economici assorbiti dalla costruzione di una simile mega-centrale renderebbe il costo di produzione di un kilowattora tra le due e le sei volte più caro rispetto a quello generato tramite fotovoltaico o eolico.

La ricerca, in ogni caso, prosegue perché la posta in gioco è quella di poter ottenere grandi quantità di energia e scorie trascurabili. Ma sebbene l’esperimento sulla fusione rappresenti un importante notizia dal punto di vista scientifico, essa non riguarda – di fatto – la transizione energetica: serviranno infatti, come detto, decenni per arrivare ad una “maturità” industriale della fusione nucleare. Ciò ammesso che ci si arrivi – per poi fornire energia a tutti.

La tecnologia può, insomma, riguardare il mondo post-2050. Come arriveremo al 2050 dipende solo da quanto riusciremo a mitigare la crisi climatica in corso. Il fotovoltaico e l’eolico sono attualmente le tecnologie più pulite, più sicure e meno costose: se si vorrà salvare il clima della Terra occorrerà puntare sulle rinnovabili e non su possibili sbocchi troppo lontani nel tempo per garantire un futuro alle nuove generazioni.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Un rapporto di Ember spiega che nel 2025 la produzione di energia elettrica da solare, eolico e idroelettrico ha superato quella da fonti fossili.

Il modello virtuoso e sostenibile delle comunità energetiche rinnovabili sta riscontrando un successo innegabile in Italia.

Era l’11 marzo di quattro anni fa, quando un terremoto sottomarino di magnitudo 9 registrato a nordest della città di Sendai, capoluogo della prefettura di Miyagi, crea un’onda anomala, uno tsunami che devasta gran parte della costa nordorientale del Giappone. Ad oggi si tratta dell’evento sismico più forte che abbia mai colpito l’arcipelago del Pacifico.

Le rinnovabili hanno prodotto più energia elettrica del carbone, ma l’obiettivo di triplicarne la capacità installata appare ormai fuori portata.

Come funziona la geotermia e perché soddisfa solo lo 0,3 per cento dell’elettricità mondiale. Storia di una fonte energetica trascurata.

Mezzi danneggiati, operai minacciati: in Toscana è scontro sull’opera. Marco Duranti, presidente di Legambiente Firenze, spiega che il parco è necessario.

I dati degli ultimi anni indicano un rallentamento nel processo di transizione energetica in Italia. Il rischio è di mancare gli obiettivi al 2030.

Per la prima volta, in Cina il calo delle emissioni di CO2 sono correlate alla crescita di energia rinnovabile. Che viene finanziata anche all’estero.

Venticinque esperti si confrontano su comunità energetiche, nucleare di nuova generazione, biocarburanti e termovalorizzazione dei rifiuti: “Serve coraggio e una coscienza collettiva”.