Dall’Australia agli Stati Uniti, dal Cile al Mozambico, alla Russia e all’Argentina: numerose nazioni combattono condizioni meteo estreme.

I piani di adattamento ai cambiamenti climatici consentono di limitare i danni degli eventi climatici estremi. Ma ancora troppe città non ne hanno uno.

A inizio marzo è arrivato un messaggio importante: date le crescenti perdite economiche causate dagli eventi climatici estremi in tutta l’Unione europea, diventa urgente attuare piani di adattamento ai cambiamenti climatici. A dirlo è il briefing Assessing the costs and benefits of climate change adaptation pubblicato dall’Agenzia europea per l’ambiente (Eea) che aggiunge quanto sia necessario, dall’altra parte, comprendere meglio costi e benefici delle strategie di adattamento.

Per l’Eea, infatti, manca ancora una piena comprensione dei concetti coinvolti nella valutazione dei costi e dei benefici di un piano di successo per contrastare gli estremi climatici. Capire quale sia l’impatto dei piani di adattamento non è cosa semplice ma, in risposta alle perplessità dell’agenzia, arriva uno studio internazionale pubblicato su Nature e coordinato dall’università di Twente (Olanda) a cui hanno partecipato studiosi di vari stati europei, tra cui l’Italia con l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Imaa) di Tito Scalo (Potenza) e con il dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica dell’università di Trento.

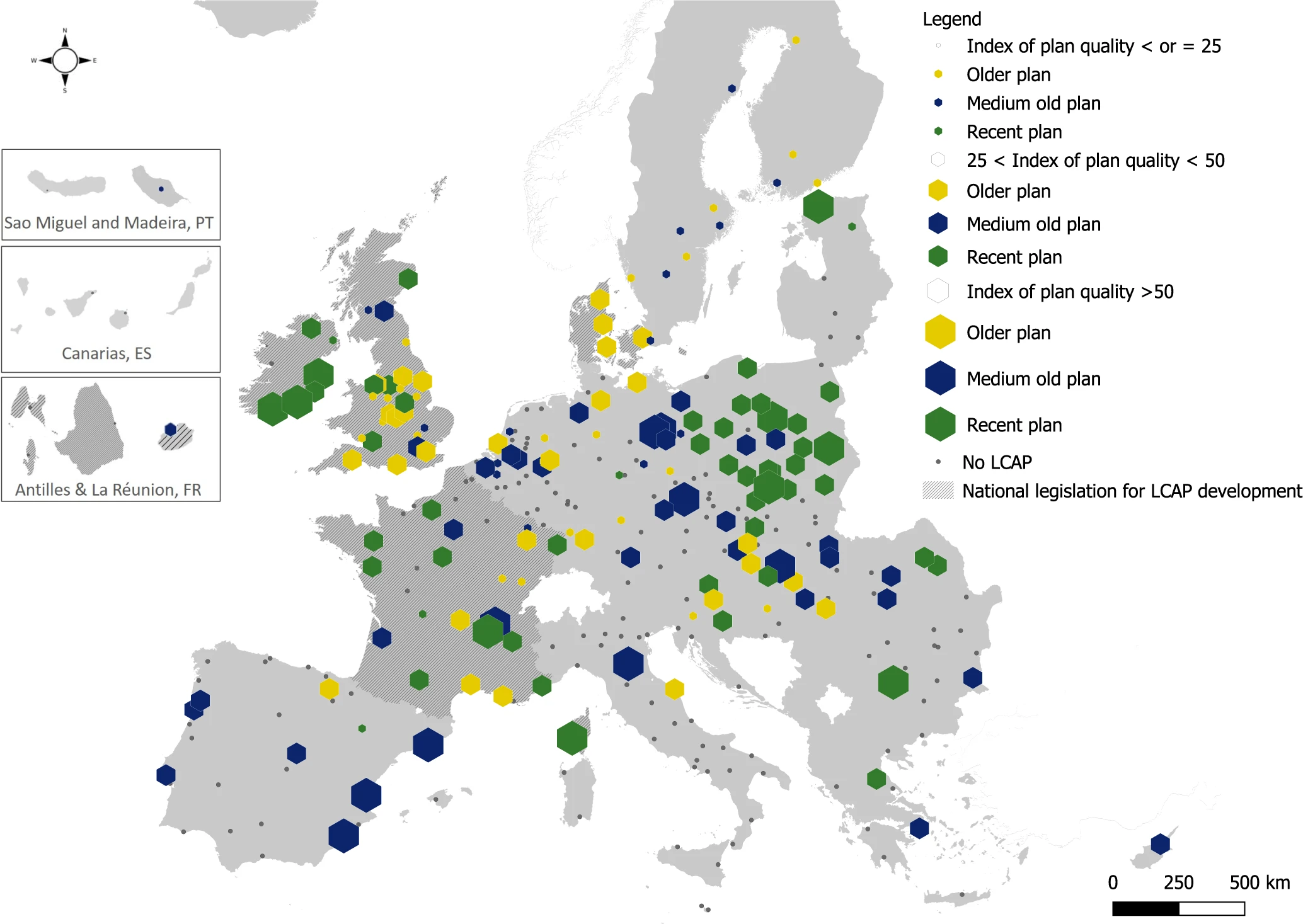

Dall’Accordo di Parigi del 2015, l’interesse di studiosi e governi verso la valutazione dei progressi dei piani di adattamento ai cambiamenti climatici è cresciuto, come è cresciuta l’esigenza di trovare una metodologia unica per valutare la loro qualità e verificare i progressi nel tempo. “A tal fine, abbiamo per la prima volta definito un indice di qualità, l’Adaptation plan quality assessment (Adaqa), che ci ha permesso di identificare i punti di forza e di debolezza dei processi di pianificazione dell’adattamento urbano nelle città europee”, ha dichiarato la ricercatrice Monica Salvia del Cnr-Imaa.

Secondo lo studio, il grado di adattamento ai cambiamenti climatici delle città europee sta migliorando ma ci sono ancora molti progressi da fare. L’analisi ha preso in considerazione 167 piani strategici di altrettante città europee. In questi piani, sviluppati tra il 2005 e il 2020, gli obiettivi di adattamento sono nettamente migliorati e tra questi spiccano la capitale bulgara Sofia e la città irlandese di Galway.

In cosa eccellono queste due città? Il piano di Galway include una valutazione dettagliata del rischio di come il clima minacci le infrastrutture critiche, la biodiversità, il capitale culturale, le risorse idriche e i servizi della comunità in città. La municipalità ha quindi stabilito un piano d’azione completo, che include i tempi e assegna la responsabilità a posti e gruppi specifici all’interno del comune.

La valutazione dei rischi climatici riguarda tutti gli edifici e le infrastrutture comunali (tra cui le strade), l’integrazione delle strategie di adattamento nelle decisioni di pianificazione (ad esempio limitando lo sviluppo vicino alle zone di erosione costiera), l’aggiornamento dei sistemi di drenaggio delle acque piovane e la piantumazione di alberi. La città sta inoltre conducendo campagne per informare il pubblico su come ridurre la propria esposizione ai rischi climatici e per sensibilizzare le imprese sui finanziamenti disponibili legati all’adattamento. Infine, la città irlandese produce rapporti annuali che valutano come sta progredendo il piano.

Dall’altra parte, la città di Sofia si sta concentrando maggiormente sul miglioramento delle infrastrutture, comprese quelle idriche (in particolare il riciclaggio delle acque grigie e nella gestione delle acque superficiali), sull’acquisizione di ulteriore terreno per aumentare la quantità di spazio verde, sulla piantumazione di una nuova foresta su una proprietà comunale abbandonata e l’aggiornamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e fognario.

L’inazione climatica può costare 178mila miliardi nei prossimi 50 anni. Predisporre un piano di adattamento, quindi, non significa solamente prevenire i danni ambientali e sociali ma anche quelli economici. Tali possono essere particolarmente pronunciati nelle città, molte delle quali sono altamente vulnerabili a ondate di calore, inondazioni, erosione costiera e tempeste. Ciò mette potenzialmente a rischio un numero enorme di persone: circa il 40 per cento della popolazione europea vive nelle città, pari a circa 300 milioni di persone.

Ma per misurare il grado di resilienza servono indicatori per misurare e monitorare la qualità dei piani di adattamento. Esistono tool online molto utili, ad esempio il Climate change adaptation scoring tool. Nella sua analisi pubblicata su Nature, il team di ricercatori ha misurato processi virtuosi quali il “collective learning”, ovvero la capacità collettiva di apprendere e costruire soluzioni, il trasferimento di conoscenze, la costruzione di reti transnazionali e collaborazioni con la sfera scientifica. Dalle rilevazioni emerge come la maggior parte dei governi locali non consideri le esigenze delle persone più vulnerabili, senza nemmeno coinvolgerle nella formulazione di soluzioni.

Il panorama italiano risulta abbastanza indietro, sia in termini di numero di piani urbani sviluppati, sia in termini di qualità degli stessi. “Tra le 32 città italiane incluse nel campione, risulta che solo due città – Bologna e Ancona – avevano nel 2020 un piano di adattamento. Una situazione che, probabilmente, risente dell’assenza di un quadro di riferimento nazionale per supportare la definizione di strategie e piani locali e regionali: il Piano nazionale di adattamento è infatti ancora in fase di adozione”, conclude la ricercatrice del Cnr-Imaa.

Salvia fa riferimento Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (Pnacc) il quale, dopo un’attesa di cinque anni, è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Ambiente e ora sottoposto alla consultazione pubblica prevista dalla procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas). Un cammino che il Pnacc aveva già intrapreso nel 2017, prima che la procedura si arenasse per poi essere riavviata nel 2021. In questi anni, però, la crisi climatica non ha accennato a diminuire, anzi. Se a livello globale, infatti, la temperatura media si è alzata di 1,1 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali, l’Italia ha toccato i +2,5 gradi, con tutti gli eventi meteorologici estremi, quali la siccità, che ne conseguono. Siccità in primis.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Dall’Australia agli Stati Uniti, dal Cile al Mozambico, alla Russia e all’Argentina: numerose nazioni combattono condizioni meteo estreme.

Uno studio conclude che la tempesta Harry che ha colpito il Sud Italia sarebbe stata meno devastante in assenza del riscaldamento globale.

Sicilia, Sardegna e Calabria sono le tre regioni più colpite dalla tempesta Harry. Ingenti i danni, ma non ci sono state vittime.

L’Agenzia europea per l’ambiente ha valutato le perdite in termini economici e di vite legate agli eventi estremi tra il 1980 e il 2023.

Il clima che cambia sta delineando una nuova geografia del cibo con l’agricoltura chiamata a rispondere alle sfide ambientali e di sicurezza alimentare.

La comunità energetica nata all’inizio degli anni Duemila è diventata un porto sicuro nella Florida esposta alla minaccia degli uragani, grazie a una pianificazione efficiente basata su innovazione e fonti rinnovabili.

Un rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale spiega che in Asia nel 2023 sono state registrate 79 catastrofi legate ad eventi estremi.

Uno studio ha analizzato le ondate di caldo estremo tra il 1979 e il 2020: i fenomeni sono più duraturi e si spostano più lentamente.

Secondo uno studio del World weather attribution, l’ondata di siccità che da mesi affligge l’Amazzonia è direttamente figlia dei cambiamenti climatici.