Con il progetto Gallo4Farmers e la Carta del Riso, Riso Gallo costruisce una filiera trasparente e certificata, dove ogni pratica agricola viene misurata in termini di impatto ambientale.

Viviamo in un mondo sempre più diviso e diseguale: sembra quasi un mantra, ripetuto ormai da anni da economisti, studiosi, organizzazioni umanitarie. A prima vista, però, può anche sembrare un’affermazione un po’ astratta. Proviamo a tradurla così: otto persone, da sole, hanno nelle proprie mani la stessa ricchezza che si deve spartire la metà più

Viviamo in un mondo sempre più diviso e diseguale: sembra quasi un mantra, ripetuto ormai da anni da economisti, studiosi, organizzazioni umanitarie. A prima vista, però, può anche sembrare un’affermazione un po’ astratta. Proviamo a tradurla così: otto persone, da sole, hanno nelle proprie mani la stessa ricchezza che si deve spartire la metà più povera della popolazione globale. Vale a dire 3,6 miliardi di persone. Non è un’esagerazione, ma la sconcertante realtà dipinta dal rapporto annuale di Oxfam “Un’economia per il 99%”, pubblicato proprio mentre i grandi della Terra si preparano a incontrarsi al World Economic Forum di Davos.

L’1 per cento della popolazione globale possiede più ricchezza netta del restante 99 per cento. Siamo arrivati a questo punto dopo decenni in cui, passo dopo passo, il divario nella distribuzione della ricchezza si è fatto sempre più netto e profondo. Tra il 1988 e il 2011, i redditi del 10 per cento più povero dell’umanità sono aumentati di meno di 3 dollari all’anno. Nel frattempo, quelli dell’1 per cento più ricco aumentavano 182 volte tanto.

Secondo Oxfam, non ci sono all’orizzonte segnali di un’inversione di tendenza. Anzi. “Sono la natura stessa delle nostre economie e i principi alla base dei nostri sistemi economici ad averci portato a questa situazione estrema, insostenibile e ingiusta”, denuncia il rapporto. Così, nei prossimi vent’anni cinquecento persone trasmetteranno ai loro eredi 2.100 miliardi di dollari, una somma superiore al pil dell’India, dove vivono 1,3 miliardi di persone. Di questo passo, nell’arco dei prossimi 25 anni potremmo veder nascere il primo trillionaire. Vale a dire il primo individuo che, da solo, possiede più di mille miliardi di dollari.

While wealth of world’s billionaires skyrockets, 1 in 10 people survive on less than $2/day https://t.co/gfpjDxRXzA Time to #EvenItUp #wef17 pic.twitter.com/hBegRmkXkm

— Oxfam International (@Oxfam) 16 gennaio 2017

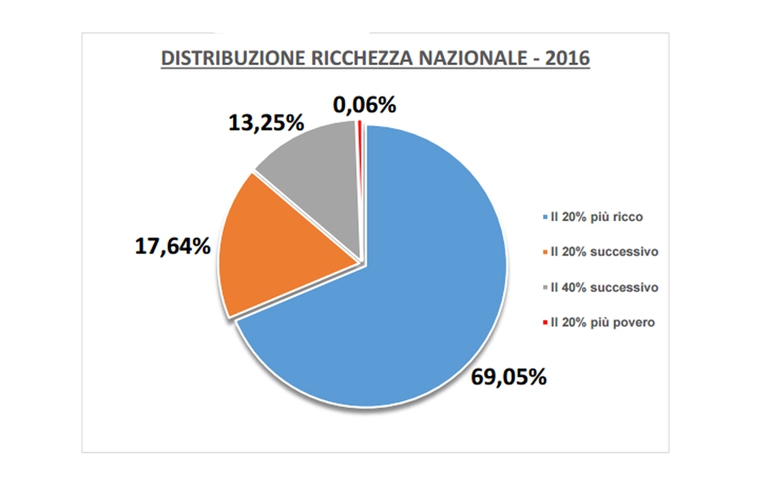

All’interno di questo quadro sconcertante, il nostro Paese non fa eccezione. Nel 2016, l’1 per cento più ricco degli italiani aveva nelle proprie mani il 25 per cento della ricchezza nazionale netta. Vale a dire, oltre 30 volte le risorse del 30 per cento più povero dei nostri connazionali. Nella lista degli uomini più ricchi del Pianeta stilata da Forbes, continua Oxfam, figurano 151 italiani. I primi sette possiedono in tutto 80 miliardi di euro, la stessa cifra di cui si deve accontentare il 30 per cento più povero della popolazione. Stiamo parlando di Maria Franca Fissolo (vedova di Michele Ferrero), Leonardo Del Vecchio, Stefano Pessina (amministratore delegato della farmaceutica Walgreens Boots Alliance), Massimiliana Landini Aleotti (a capo dell’azienda farmaceutica Menarini), Silvio Berlusconi, Giorgio Armani e Augusto e Giorgio Perfetti (proprietari dell’omonima azienda dolciaria Perfetti Van Melle).

Alla radice di una società così ingiusta ci sono gli squilibri nella tassazione, il peso politico delle lobby, gli ostacoli all’iniziativa economica femminile e molti altri problemi strutturali. “I servizi pubblici essenziali come sanità e istruzione subiscono tagli, ma a multinazionali e super ricchi è permesso di eludere impunemente il fisco. La voce del 99% rimane inascoltata perché i governi mostrano di non essere in grado di combattere l’estrema disuguaglianza, continuando a fare gli interessi dell’1% più ricco: le grandi corporation e le élites più prospere”, dichiara Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia. Una via d’uscita, però, è possibile. Secondo Oxfam, è arrivato il momento di cambiare rotta e costruire un’economia fatta per il 99 per cento della popolazione, non solo per i pochi privilegiati. Ma come? “Governi responsabili e lungimiranti, imprese che agiscono nell’interesse dei lavoratori e dei produttori, valorizzazione dell’ambiente, diritti delle donne e un solido sistema di equa imposizione fiscale sono elementi fondanti di quest’economia più umana”.

Questo mondo pieno di contrasti è al centro del progetto 1% privilege in a time of global inequality, intrapreso a partire dal 2013 da Myles Little, photo editor della rivista Time Magazine. Si tratta di una selezioni di immagini scattate da alcuni dei fotografi più celebri a livello internazionale, raccolte in un libro fotografico e in una mostra itinerante. Immagini che puntano il dito, in modo netto e inequivocabile, sul contrasto tra i privilegi dei pochi e le privazioni della maggioranza della popolazione globale.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Con il progetto Gallo4Farmers e la Carta del Riso, Riso Gallo costruisce una filiera trasparente e certificata, dove ogni pratica agricola viene misurata in termini di impatto ambientale.

L’esempio di RS Italia mostra come innovazione e cooperazione tra player industriali possano accelerare la transizione ecologica.

Guna, azienda di riferimento nella low dose medicine, anticipa gli obblighi normativi con un report di sostenibilità che segue i nuovi standard europei

Eataly lancia Eataly alla Radice, un progetto per una filiera interamente tracciata e trasparente, dal campo allo scaffale. Si parte con la pasta.

Gruppo DESA, storica realtà italiana nel ramo della detergenza e cura della persona, formalizza il suo impegno per la sostenibilità.

Un’azienda italiana si è trasformata in un’eccellenza nell’innovazione sostenibile, basata sui principi dell’economia circolare.

L’impegno di Davines nella ricerca sull’agricoltura rigenerativa biologica e nella tutela del suolo passa attraverso la scelta di ingredienti responsabili.

Lo studio “Il valore di Inwit per l’Italia” evidenzia i vantaggi nel settore delle telecomunicazioni legati alla separazione tra infrastrutture e servizi.

Apple riduce del 60 per cento le emissioni globali e investe in riciclo, energia rinnovabile e processi produttivi a basse emissioni, per un tech più sostenibile.