Uno studio conclude che la tempesta Harry che ha colpito il Sud Italia sarebbe stata meno devastante in assenza del riscaldamento globale.

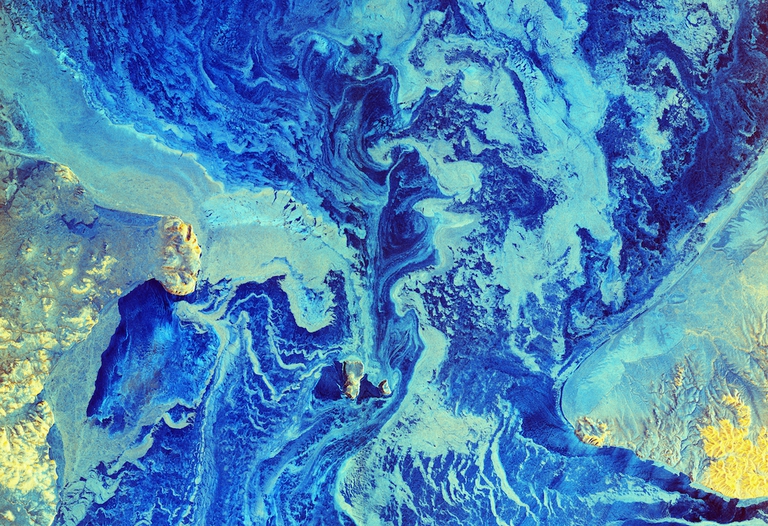

I dati che provengono dai satelliti sono uno strumento imprescindibile per conoscere lo stato di salute (e quindi di malessere) del nostro Pianeta e rientrano già da tempo nelle misure a nostra disposizione per attivare azioni concrete contro gli effetti dei cambiamenti climatici. Forniscono mappature e classificazioni per l’agricoltura monitorando l’uso delle risorse idriche, la quantità di fertilizzanti e pesticidi

I dati che provengono dai satelliti sono uno strumento imprescindibile per conoscere lo stato di salute (e quindi di malessere) del nostro Pianeta e rientrano già da tempo nelle misure a nostra disposizione per attivare azioni concrete contro gli effetti dei cambiamenti climatici.

Forniscono mappature e classificazioni per l’agricoltura monitorando l’uso delle risorse idriche, la quantità di fertilizzanti e pesticidi presenti nel terreno e contribuendo alle previsioni sulla produzione, sui rendimenti e sulla qualità delle colture. Sono in grado di allertare le agenzie nazionali di protezione civile in caso di alluvioni o altre catastrofi naturali prima che queste accadano, e permettono di calcolare con estrema precisione i valori dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane come dell’innalzamento del livello dei mari dovuto allo scioglimento dei ghiacci.

Scienziati, industrie, università, agenzie: provengono da oltre 80 Paesi gli esperti che si sono riuniti a Milano in occasione del Living planet symposium 2019 (“simposio per il pianeta vivente” in italiano) tenutosi nella settimana dal 13 al 17 maggio nell’area congressuale MiCo. Oltre 4.400 esperti per un appuntamento ideato dall’Agenzia spaziale europea (Esa) con il supporto dell’Agenzia spaziale italiana (Asi). Tema centrale dell’incontro, la crisi climatica, la sfida principale su cui concentrare gli sforzi in fatto di innovazione ed investimenti anche nel campo dell’osservazione satellitare.

Quest’ultima, spiega Simonetta Cheli, capo dell’Ufficio di coordinamento dei programmi di osservazione della Terra dell’Esa, “può permetterci di dare un grande contributo al raggiungimento di alcuni degli Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni unite per il 2030: i dati forniti dalle osservazioni possono contribuire allo sviluppo di produzioni agricole sostenibili o, ancora, possono fornire informazioni per capire le tendenze nell’urbanizzazione al fine di pensare a città più resilienti, sicure e sostenibili. Grazie a differenti sistemi di monitoraggio dal cielo ma anche attraverso dispositivi a terra abbiamo ormai imparato a far tesoro e confermare risultati legati ad altri tipi di indagini del passato“.

Per fare un esempio: sappiamo dagli anni Ottanta che i clorofluorocarburi (CFC) sono gas che maggiormente hanno contribuito all’assottigliamento della fascia di ozono. La sigla del Protocollo di Montreal, trattato adottato nel 1987 che prevedeva l’introduzione di divieti progressivi all’uso di questi composti chimici, ha trovato piena conferma della sua efficacia anche – e soprattutto – grazie ai dati emersi dall’osservazione satellitare. In particolare Aura, veicolo spaziale lanciato nel 2004 dalla Nasa, ha misurato una riduzione del 20 per cento del buco dell’ozono dal 2005 al 2016 rappresentando una prova inoppugnabile alla validità delle misure per la riduzione e poi il divieto dell’uso dei CFC.

Leggi anche: Il buco dell’ozono si sta chiudendo. La conferma dalle Nazioni Unite

La Commissione europea ha avviato nel 1998 un importante progetto per il monitoraggio della Terra, il programma Copernicus. Attraverso sei tipologie di satelliti chiamati Sentinelle vengono effettuati rilevamenti utili nella gestione dei disastri naturali e nel monitoraggio degli oceani, della vegetazione e dell’atmosfera. Questi occhi puntati su di noi forniscono anche un contributo “sociale”: fungono, ad esempio, da supporto logistico nella gestione dei flussi migratori di persone, integrando l’intervento delle missioni militari per fermare eventuali minacce di natura terroristica.

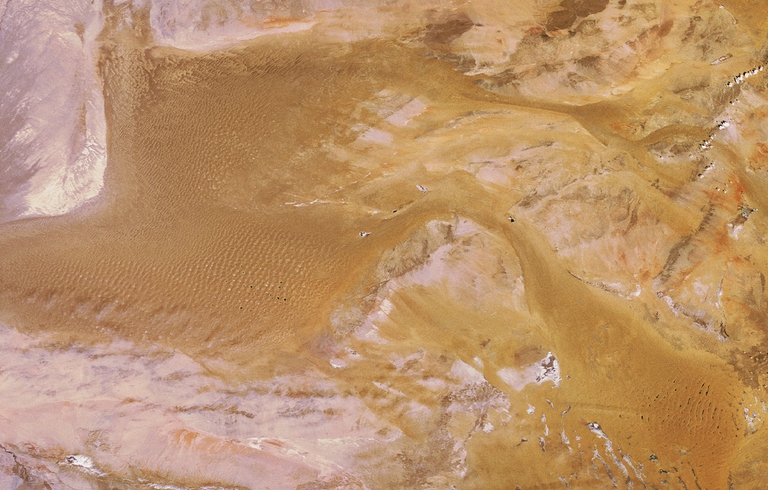

Ma anche senza allontanarci troppo, si possono affrontare problemi ambientali come la siccità che mette in pericolo l’economia agricola locale della valle del Po: le immagini di Copernicus riescono a catturare e descrivere i diversi cicli di coltura di mais, frumento e riso concentrandosi sui livelli di aridità del suolo. “Grazie ai satelliti possiamo approcciare un’osservazione globale del Pianeta attraverso parametri fisici che ci permettono di valutare sensibilmente come il nostro Pianeta stia cambiando – spiega Mauro Facchini, Capo dell’unità Copernicus –: una delle evidenze che possiamo notare è come la distribuzione di CO2 in atmosfera prevalga in alcune zone invece di altre e questo ci permette di analizzare quali sono le dinamiche e le conseguenze dell’origine antropogenica di questo gas serra. I dati mostrano anche come si stia riducendo la superficie di molti laghi e quali sono le zone più fragili a causa della desertificazione e dell’erosione del suolo. Questo punto di vista sul mondo ci permette di poter studiare con precisione ma allo stesso tempo ad ampio spettro i cambiamenti in atto”.

È possibile quindi misurare un’emergenza a colpo d’occhio. Ad esempio, attraverso un’elaborazione dei dati raccolti dal satellite Sentinel 5-P sulla concentrazione da monossido di carbonio prodotta principalmente da veicoli che utilizzano combustibili fossili. L’aria inquinata dal monossido e dal biossido di azoto contribuisce all’insorgere di problemi respiratori e questa immagine chiarisce subito in quali aree del mondo sarebbe necessaria un’azione tempestiva a tutela dei cittadini.

L’occhio di Cryosat, invece, ha calcolato come al polo Sud durante la stagione invernale il ghiaccio marino copre circa 19 milioni di chilometri quadrati dell’oceano meridionale intorno all’Antartide. Questa piattaforma, però, ha perso dal 1992 al 2017 una quantità di ghiaccio tale da far aumentare il livello del mare di 8 millimetri

By combining 25 years of @esa satellite data, scientists from @CPOM_news have discovered that warming ocean waters have caused the ice to thin so rapidly that 24% of the glacier ice in West #Antarctica is now affected. Read more: https://t.co/4IXqDNM06z pic.twitter.com/YSMyKB8Jol

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) May 16, 2019

E ancora, nella regione Palouse, a nord-ovest degli Stati Uniti, si trova un’area collinare formatasi durante l’era glaciale con un fertile sedimento di loess prodotto dall’accumulo di limo trasportato dal vento. Kompsat-2 ha osservato che solo l’1 per cento della prateria originaria esiste tuttora a causa della sua trasformazione in terreno agricolo, che ha distrutto, quindi, più del 99 per cento dell’ecosistema. E il deserto del Gobi,una vasta area storicamente inaccessibile tra la Mongolia e la Cina, si sta rapidamente espandendo a causa delle attività umane, inclusa la deforestazione e il pascolo eccessivo. L’aumento delle tempeste di sabbia con danni per l’agricoltura locale è stato osservato dal satellite Envisat.

Il monitoraggio continuo della Terra attraverso le immagini restituite dai satelliti non significa semplicemente essere diventati campioni di selfie dallo spazio. “Le informazioni elaborate dai satelliti – continua Facchini – possono diventare mappe, strumenti, prodotti e indicazioni importanti a disposizione di cittadini, autorità pubbliche e di governo, scienziati, imprenditori e imprese: un’enorme quantità di informazioni che in modo completo, aperto e gratuito servono per perseguire un’azione strategica e puntuale a salvaguardia del nostro Pianeta”.

Questo sforzo trova ragione anche negli obiettivi indicati dal progetto Horizon 2020, il programma sui temi della ricerca e dell’innovazione dell’Unione europea: il capitolo Science with and for society (“la scienza con e per la società”) ha come scopo l’approfondimento della cooperazione tra comunità scientifica e cittadini per promuovere una ricerca e un’innovazione responsabili richiamando un maggiore coinvolgimento del pubblico. Affidare questa importante quantità di dati ai decisori politici e alla società civile per porre rimedio ai disastri causati dall’uomo è un grande atto di fiducia verso le nuove generazioni. Quelle che stanno già correndo il rischio di sapere quant’è ricco e speciale il nostro Pianete grazie soltanto a qualche vecchia fotografia di un tempo destinato a non tornare mai più.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Uno studio conclude che la tempesta Harry che ha colpito il Sud Italia sarebbe stata meno devastante in assenza del riscaldamento globale.

Sicilia, Sardegna e Calabria sono le tre regioni più colpite dalla tempesta Harry. Ingenti i danni, ma non ci sono state vittime.

Facendo seguito a una proposta avanzata in estate, il presidente degli Stati Uniti Trump abrogherà un testo fondamentale: l’Endangerment finding.

Trump ha annunciato l’uscita degli Stati Uniti da 66 organizzazioni internazionali, comprese quelle che si occupano di clima e ambiente.

Un novembre promettente, una prima parte di dicembre negativa, un recupero a Natale. La situazione della neve in Italia resta complessa.

Tra i mesi di ottobre 2024 e settembre 2025 la temperatura media nell’Artico è stata di 1,6 gradi centigradi più alta rispetto al periodo 1991-2020.

Uno studio spiega che, nella fase di “picco”, perderemo tra 2 e 4mila ghiacciai all’anno. Quelli delle Alpi tra i primi a scomparire.

Sulla base di un accordo del 2023, parte degli abitanti delle isole Tuvalu (che saranno sommerse dal Pacifico) potrà rifugiarsi in Australia.

Il servizio Copernicus ha pubblicato i dati relativi ai primi undici mesi del 2025: il riscaldamento climatico sfiorerà il record dello scorso anno.