La tempesta invernale negli Usa non è segno che il riscaldamento globale non esiste, come lasciano intendere i negazionismi climatici.

Se mari e oceani rischiano di diventare zuppe di plastica, anche i laghi e i fiumi italiani non sono da meno: le microplastiche nelle acque interne del nostro paese sono ormai una certezza. Il commento del presidente di Legambiente.

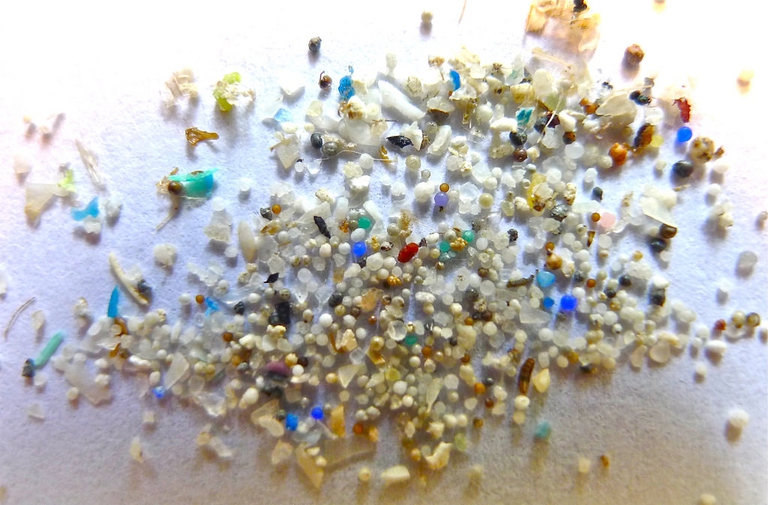

La presenza delle plastiche in acqua non è un problema che sta condizionando pesantemente solo l’ecosistema marino, ma anche quello lacustre e fluviale. Nemici delle acque dolci, in particolare, sono le microplastiche, ossia le particelle di plastica che misurano meno di cinque millimetri. Una presenza inquinante sempre più diffusa, quanto difficile da quantificare e da eliminare completamente, proprio per via della loro piccola taglia. Le microplastiche provengono infatti dalla frantumazione dei rifiuti dispersi nell’ambiente, ma possono essere anche un rifiuto primario, come nel caso di pellet da pre-produzione industriale, fibre tessili dalle lavatrici o microsfere utilizzate nella cosmesi.

Se lo studio della dispersione di queste microparticelle in mare risale agli anni Settanta, la consapevolezza che anche le acque interne non sono immuni da questo fenomeno è molto più recente. Le conseguenze della loro presenza in ambienti acquatici sono molteplici: l’ingestione da parte degli organismi con la conseguente sensazione di falsa sazietà che li porta a non nutrirsi, il bioaccumulo nella rete trofica, la tossicità per assorbimento delle sostanze inquinanti presenti nell’ambiente, ma anche per gli additivi contenuti nella plastica, il trasporto di specie aliene che viaggiano con i frammenti.

È per questo che da due anni Legambiente ed Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), nel corso della campagna Goletta dei laghi, hanno avviato un monitoraggio specifico per studiare il problema delle microplastiche nelle acque interne. Nel corso del 2017 sono stati campionati sei laghi (Iseo, Maggiore, Garda, Como, Trasimeno e Bracciano) per un totale di quasi 50 chilometri percorsi dalla manta, una rete speciale utilizzata per catturare i micro inquinanti.

Per la prima volta sono stati campionati anche alcuni corsi fluviali immissari ed emissari, sia a monte che a valle degli impianti di trattamento delle acque, veri e propri nastri trasportatori di tutto quello che impropriamente ricevono lungo il loro corso attraversando i territori abitati: il fiume Oglio per l’Iseo, in entrata e in uscita dal lago, l’Adda per il lago di Como, il Sarca in entrata nella parte trentina del Garda e il Mincio come emissario.

Il lago di Como e il lago Maggiore sono risultati i più inquinati, ossia quelli con la più alta densità media di particelle per chilometro quadrato, rispettivamente 157mila e 123mila particelle. In generale, le concentrazioni maggiori sono state trovate proprio in corrispondenza delle foci degli immissari e a valle degli scarichi degli impianti di depurazione. Risultati preoccupanti anche per il lago di Bracciano che, segnato da un’estate particolarmente siccitosa e da un’eccessiva captazione, ha una media di 117mila particelle per chilometro quadrato, e per l’Iseo, con 63mila particelle. Un po’ meglio i risultati del Garda, con 10mila particelle, e del Trasimeno, con 7.914 particelle. Tra i fiumi, è l’Oglio, affluente del lago d’Iseo, quello in cui è stata registrata la concentrazione più importante di particelle, con un incremento, a valle dell’impianto di depurazione, pari all’81 per cento.

Insomma, laghi e fiumi sono pesantemente contaminati dalle microplastiche. Ciò a causa della cattiva gestione dei rifiuti a monte e dalla scarsa qualità della depurazione fognaria, i cui scarichi, ancora oggi, troppo spesso finiscono in acqua senza subire i trattamenti necessari. Arginare questo problema richiede un’azione su più fronti. Se la recente approvazione in Parlamento delle leggi che mettono al bando le microplastiche nei cosmetici dal 2020 e i cotton fioc non biodegradabili e non compostabili dal 2019 e un’ottimo segnale e pone l’Italia in posizione di avanguardia su questo tema, occorre da subito una stretta significativa sulla gestione dei rifiuti, così come è necessario avviare capillari inziative di sensibilizzazione e di prevenzione per ridurre l’apporto di questi insidiosi inquinanti.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

La tempesta invernale negli Usa non è segno che il riscaldamento globale non esiste, come lasciano intendere i negazionismi climatici.

Mentre le istituzioni gestiscono l’emergenza e la magistratura indaga per disastro colposo, gli esperti avvisano: mancano gli strumenti per prevenire.

Il governo ha pre-approvato il decreto: arrivano i “reati qualificati” contro l’ambiente. Un passo avanti ma sanzioni ancora esigue.

Con il suo progetto per la convivenza tra uomo e fauna selvatica, Salviamo l’Orso si aggiudica il premio per l’Italia dei Defender Awards 2025.

Nel cuore dell’Ecuador convivono lo sfruttamento delle risorse e la determinazione della guardia indigena e dei popoli che difendono la foresta come bene comune per l’intera umanità.

Il Tyler Prize, considerato il “Nobel per l’ambiente”, è andato a Toby Kiers, biologa statunitense che lavora ad Amsterdam.

L’ecologa e attivista Arianna Liconti ci accompagna in un viaggio tra divulgazione e racconto alla scoperta del 71% del pianeta, nel nuovo podcast prodotto da LifeGate e la Water Defenders Alliance.

Le fiamme nella Patagonia argentina hanno già bruciato 150 kmq di territorio. Eppure, nel 2025 il presidente Milei ha tagliato del 70% le risorse antincendio.

Un gruppo di ricercatori tedeschi ha inventato un filtro bio based che trattiene il 99 per cento delle microplastiche durante il lavaggio.