I trattori hanno invaso la capitale europea per protestare contro l’accordo commerciale tra l’Ue e il Mercosur. La ratifica è stata rinviata a gennaio.

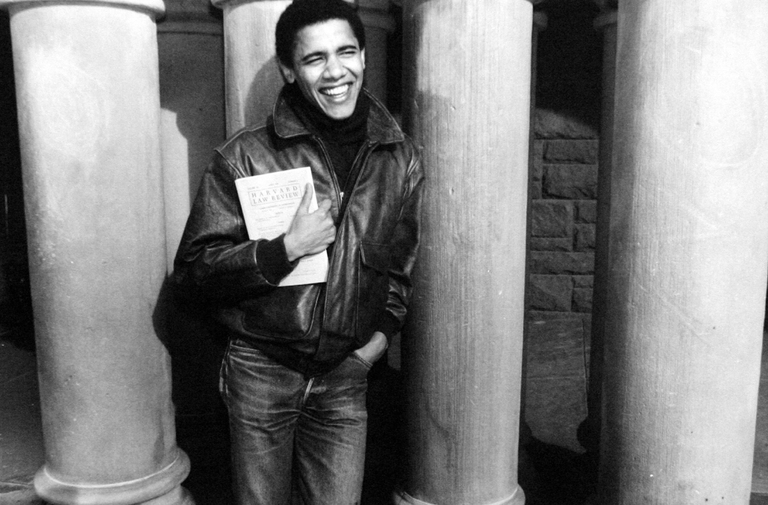

Quale eredità lascia al mondo, cosa ha fatto, cosa non ha fatto e come sarà giudicato per questo. Il giornalista dell’Atlantic fa il punto sugli otto anni di Barack Obama alla Casa Bianca.

Il 30 agosto 2013 potrebbe passare alla storia come il giorno in cui Barack Obama ha impedito che gli Stati Uniti entrassero nell’ennesima disastrosa guerra civile musulmana e in cui ha eliminato la minaccia di un attacco nucleare contro Israele, la Turchia o la Giordania. Oppure, potrebbe essere ricordato come il giorno in cui Obama ha lasciato che il Medio Oriente sfuggisse alla presa americana, per finire nelle mani della Russia, dell’Iran e dello Stato Islamico (Isis).

La prima volta che ho parlato di politica estera con Obama è stato nel 2006. Allora conoscevo soprattutto il testo di un discorso che aveva fatto quattro anni prima durante una manifestazione anti-militarista a Chicago. Era un discorso strano per quella manifestazione perché, alla fine, non era anti-militarista. Obama, che all’epoca era senatore dell’Illinois, si espresse solo contro una guerra specifica che a quei tempi era ancora teorica. “Non mi faccio nessuna illusione su Saddam Hussein”, aveva detto. “È un uomo brutale, spietato… Ma so che non rappresenta una minaccia diretta e imminente per gli Stati Uniti e i suoi alleati”. Aggiungendo: “So che un’invasione dell’Iraq senza una motivazione chiara e senza un forte appoggio internazionale servirà solo ad alimentare le fiamme del Medio Oriente, a incoraggiare gli impulsi peggiori del mondo arabo piuttosto che i migliori, e a rafforzare il reclutamento da parte di al-Qaeda”.

“Sganciare delle bombe su qualcuno solo per dimostrare che si è pronti a farlo è semplicemente la ragione peggiore per usare la forza”

Quel discorso mi aveva fatto venire la curiosità di sapere chi fosse il suo autore. Volevo capire come un senatore dell’Illinois, un professore di legge part-time che passava le giornate a viaggiare tra Chicago e Springfield, fosse arrivato a prevedere il pantano imminente meglio dei più esperti studiosi di politica del suo partito, tra cui Hillary Clinton, Joe Biden e John Kerry, e della maggior parte dei repubblicani e dei numerosi analisti e scrittori di politica estera, incluso me.

Da quel primo incontro nel 2006, ho intervistato Obama periodicamente, soprattutto su questioni legate al Medio Oriente. Ma nel corso degli ultimi mesi ho passato diverse ore a parlare con lui degli aspetti più disparati della sua politica estera a lungo termine, comprese quelle tematiche di cui è più impaziente di parlare, ovvero quelle che non hanno nulla a che fare con il Medio Oriente.

“L’Isis non è una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti”, mi ha detto in una delle nostre conversazioni. “I cambiamenti climatici sono una minaccia esistenziale per il mondo intero se non si fa niente a riguardo”. Obama mi ha spiegato che i cambiamenti climatici lo preoccupano particolarmente perché “sono un problema politico perfetto per rinviare l’intervento dei governi. Riguardano ogni singolo paese e sono un’emergenza che si avvicina relativamente lenta, quindi c’è sempre qualcosa di apparentemente più urgente all’ordine del giorno”.

Al momento la questione più urgente tra quelle “apparentemente più urgenti” è ovviamente la Siria. Ma in qualsiasi momento la presidenza Obama potrebbe essere sconvolta da un attacco da parte della Corea del Nord, da un attacco della Russia ai danni di un membro della Nato, o da un attacco dell’Isis sul suolo americano. Pochi presidenti hanno dovuto affrontare così varie prove sulla scena internazionale come Obama, e la sua sfida, come per tutti i presidenti, è distinguere ciò che è solo urgente da ciò che è davvero importante, e di concentrarsi su quest’ultimo.

Nelle conversazioni più recenti il mio obiettivo era vedere il mondo attraverso gli occhi di Obama e capire quale ruolo, secondo lui, debbano avere gli Stati Uniti nel mondo. Questo articolo si basa sulle nostre conversazioni avvenute nello studio ovale, nella sua sala da pranzo, a bordo dell’Air force one e a Kuala Lumpur durante la sua ultima visita in Asia lo scorso novembre. Si basa anche sulle interviste che gli ho fatto in passato, sui suoi discorsi, sulle sue riflessioni pubbliche e sui suoi scambi con i massimi consiglieri di politica estera e sicurezza nazionale, con i capi di stato stranieri e gli ambasciatori a Washington, con i suoi amici o quelle persone che hanno parlato con lui sulle sue politiche e dicisioni e, infine, con i suoi avversari e la critica.

Nel corso delle nostre conversazioni ho iniziato a vedere Obama come un presidente sempre più fatalista sui limiti dell’abilità degli Stati Uniti di guidare gli eventi globali. Anche se il paese ha raggiunto una serie di risultati di politica estera potenzialmente storici negli ultimi anni della presidenza. Risultati certamente controversi e provvisori, ma comunque risultati: l’apertura a Cuba, l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (Cop 21), il Partenariato trans-pacifico (Tpp) e, ovviamente, il patto nucleare con l’Iran. Risultati che sono stati raggiunti nonostante la sensazione crescente di Obama che forze maggiori cospirino contro le migliori intenzioni degli Stati Uniti: il ritorno di sentimenti tribali in un mondo che avrebbe già dovuto eliminare il suo atavismo; la resilienza di piccoli uomini che governano grandi paesi contro gli interessi comuni; la persistenza della paura come emozione umana dominante. Ma ha anche imparato, mi ha detto, che senza la leadership americana negli affari internazionali viene raggiunto davvero poco.

Obama mi ha spiegato passo passo questa apparente contraddizione. “Un presidente non dovrebbe avere la sensazione di poter risolvere qualsiasi cosa”, ha detto. Dall’altro lato, però, “se non stabiliamo noi gli obiettivi, nessun altro lo fa”. Mi ha spiegato cosa intendesse dire. “Il fatto è che da quando sono presidente non c’è stato un solo summit in cui gli Stati Uniti non abbiano definito gli obiettivi e in cui non siano stati responsabili dei risultati”, ha detto. “E questo vale sia che si parli di sicurezza nucleare, di salvare il sistema finanziario globale o di clima”.

Un giorno, a pranzo nella sala dello studio ovale, ho chiesto al presidente come pensava che gli storici valutassero la sua politica estera. Ha iniziato descrivendo una griglia con quattro quadrati che rappresentavano le principali scuole di pensiero americane di politica estera. Un quadrato rappresentava l’isolazionismo, che però ha subito escluso. “Il mondo si rimpicciolisce sempre di più”, ha detto. “Isolarsi è inaccettabile”. Gli altri quadrati rappresentavano invece il realismo, l’interventismo liberale e l’internazionalismo. “Potrebbe definirmi un realista perché credo che non possiamo sempre risolvere tutti i problemi del mondo”, ha detto. “Dobbiamo scegliere dove fare davvero la differenza”. Ha aggiunto che era piuttosto ovvio che fosse anche internazionalista, essendo così dedicato a rafforzare le organizzazioni multilaterali e le norme internazionali.

Gli ho detto che avevo l’impressione che i diversi traumi degli ultimi sette anni hanno, se non altro, aumentato i suoi freni realisti. I due mandati alla Casa Bianca gli hanno provocato un’avversione nei confronti dell’interventismo?

“Nonostante tutti i difetti, gli Stati Uniti sono stati certamente una forza positiva per il mondo”, ha detto. “Se ci paragoniamo alle superpotenze prima di noi, abbiamo agito meno in base ai nostri puri interessi e abbiamo sempre voluto stabilire delle norme che andassero bene a tutti. Se possiamo fare del bene a un costo sostenibile, salvando delle vite, lo facciamo”.

Se una crisi o una catastrofe umanitaria non rispondono ai suoi rigidi standard per essere considerate una minaccia diretta alla sicurezza nazionale, questo non significa che il presidente debba tacere. Obama non si definisce quel tipo di realista che non esprime giudizi su altri leader. Sebbene finora abbia escluso l’uso diretto della forza per deporre il presidente della Siria Bashar al Assad, afferma di non aver sbagliato a dirgli di andarsene. “Una delle maggiori critiche sulla politica in Siria è: ‘Hai detto ad Assad di andarsene ma non l’hai costretto a farlo. Non hai invaso il paese’. L’idea di base è che se non avevo intenzione di rovesciare il regime, non avrei dovuto dire nulla. Secondo me è un’argomentazione strana. L’idea predominante è che se usiamo la nostra autorità morale per dire ‘Questo è un regime brutale e non è così che un leader dovrebbe trattare la sua gente’, poi si è obbligati a invadere il paese e stabilire il governo che si preferisce”.

“Sono molto internazionalista”, ha detto Obama in una conversazione successiva. “Sono anche idealista perché credo che dovremmo promuovere valori come la democrazia e i diritti umani, non solo perché a noi conviene che la maggior parte delle persone adotti quei princìpi, ma perché il mondo sarebbe un posto migliore. Detto questo, credo anche che il mondo sia un luogo duro, complicato, caotico, meschino e pieno di difficoltà e tragedie. Per difendere i nostri interessi sulla sicurezza e i valori e gli ideali a cui teniamo, dobbiamo essere determinati ma allo stesso tempo di gran cuore, dobbiamo scegliere i nostri obiettivi e riconoscere che ci saranno momenti in cui tutto quello che potremo fare sarà accendere i riflettori su qualcosa di terribile, senza credere di poterlo risolvere automaticamente. Ci saranno momenti in cui i nostri interessi sulla sicurezza saranno in contrasto con le nostre preoccupazioni sui diritti umani. Ci saranno momenti in cui potremo intervenire a favore delle persone innocenti che vengono uccise, ma ce ne saranno altri in cui non potremo fare nulla”.

Se Obama in passato si chiedeva se gli Stati Uniti fossero davvero una nazione indispensabile per il mondo, ora non più. È quel raro tipo di presidente che sembra non sopportare l’indispensabilità. “Gli scrocconi mi irritano”, mi ha detto. Di recente, Obama infatti aveva avvertito il Regno Unito che non avrebbe più potuto rivendicare una “relazione speciale” con gli Stati Uniti se non si fosse impegnato a spendere almeno il 2 per cento del prodotto interno lordo (pil) nella difesa. “Dovete pagare la vostra parte”, ha detto Obama all’allora primo ministro britannico David Cameron, il quale ha poi raggiunto la soglia richiesta.

Parte della sua missione come presidente, ha affermato, è di spronare gli altri paesi ad agire per conto proprio piuttosto che aspettare la guida degli Stati Uniti. La difesa dell’ordine internazionale liberale contro il terrorismo jihadista, l’avventurismo russo e la sopraffazione cinese dipendono in parte dal volere delle altre nazioni di condividere l’onere con gli Stati Uniti. È per questo che una polemica fatta da un funzionario anonimo alla rivista americana New Yorker durante la crisi libica del 2011, secondo cui la politica di Obama consisteva nel “guidare da dietro le quinte”, lo aveva irritato.

“Non dobbiamo essere sempre noi quelli in prima linea”, ha detto. “A volte otteniamo quello che vogliamo proprio perché abbiamo obiettivi comuni. L’ironia è che è stato proprio per evitare che l’Europa e gli stati arabi stessero a guardare mentre noi lottavamo che abbiamo insistito perché fossero loro a guidare la missione per togliere Muammar Gheddafi dal potere in Libia. Era parte della campagna anti-scrocconi”.

Il presidente sembra anche credere che condividere la leadership con altri paesi sia un modo per controllare gli impulsi più ribelli degli Stati Uniti. “Uno dei motivi per cui miro ad agire in modo multilaterale anche in casi in cui non ci sono in gioco i nostri interessi diretti è che il multilateralismo controlla l’arroganza”. Obama chiama sempre in causa quelli che considera gli errori che gli Usa hanno commesso oltreoceano come strumenti per controllare l’arroganza del paese. “Gli Stati Uniti hanno una storia in Iran, in Indonesia, in America centrale. Per questo dobbiamo essere consapevoli della nostra storia quando parliamo di interventi, e capire l’origine della diffidenza degli altri popoli”.

Ho chiesto a Obama delle misure contenitive, che in questo contesto significa fare un passo indietro, spendere meno, evitare i rischi e scaricare gli oneri agli alleati. “Quasi tutte le grandi potenze mondiali alla fine si sono impegnate in troppe cose. Penso che sia poco intelligente l’idea che ogni volta che si presenta un problema mandiamo i nostri militari a imporre l’ordine. Semplicemente, non possiamo farlo”.

Tuttavia Obama, non appena stabilisce che una sfida rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza nazionale, dimostra di voler agire unilateralmente. Questa è una delle più grandi ironie dell’amministrazione Obama: il presidente ha incessantemente messo in dubbio l’efficacia della forza ma è anche diventato il cacciatore di terroristi più di successo, tanto da poter tramandare al suo successore una serie di strumenti da far invidia a un assassino esperto. “Utilizza standard diversi per definire una minaccia diretta agli Stati Uniti”, ha commentato Ben Rhodes. “Ad esempio, nonostante i suoi scrupoli per la Siria, non ci ha pensato due volte in tema di droni”. Alcuni critici affermano che avrebbe dovuto avere ripensamenti su quello che loro considerano un uso eccessivo di droni. Ma il direttore della Cia (Central intelligence agency), John Brennan, mi ha detto di recente che lui e il presidente hanno alcuni punti di vista simili. “Uno di questi è l’idea che a volte bisogna sacrificare una vita per salvarne di più. Abbiamo anche una visione simile della teoria della guerra giusta. Il presidente esige una certezza quasi assoluta che non ci siano danni collaterali. Ma se ritiene che sia necessario agire, non esita”.

Chi parla con Obama di jihadismo afferma che il presidente non ha illusioni sulle forze che guidano la violenza apocalittica tra i musulmani radicali, ma che è anche stato molto attento a dirlo apertamente per evitare che la xenofobia anti-musulmana dilagasse. Obama ha un senso di realismo tragico del peccato, della codardìa e della corruzione, e una visione hobbesiana di come la paura possa plasmare il comportamento umano. Ciononostante, il presidente continua costantemente, e con apparente sincerità, a manifestare ottimismo sul fatto che il mondo tende alla giustizia. È, in un certo senso, un ottimista hobbesiano.

Le contraddizioni non finiscono qui. Sebbene sia famoso per la sua prudenza, Obama ha sempre voluto mettere in discussione alcuni dei presupposti storici che sostengono il pensiero tradizionale che guida la politica estera degli Stati Uniti. A tal punto da voler mettere in discussione il perché i nemici degli Stati Uniti siano nemici o perché alcuni alleati siano considerati tali. È riuscito a rovesciare cinquant’anni di consenso bipartisan per riallacciare i rapporti con Cuba. Si è anche chiesto perché gli Stati Uniti dovrebbero evitare di mandare le proprie forze in Pakistan per uccidere i leader di al-Qaeda e, in privato, perché il Pakistan, che considera essere un paese rovinosamente disfunzionale, dovrebbe essere considerato un alleato degli Stati Uniti.

Secondo l’ex capo di gabinetto Leon Panetta, Obama si è chiesto perché gli Stati Uniti dovrebbero mantenere la superiorità militare di Israele che gli garantisce l’accesso a sistemi bellici più sofisticati di quelli che ricevono gli alleati arabi. Ma ha anche messo in discussione, a volte severamente, il ruolo che gli alleati arabi sunniti hanno nel fomentare il terrorismo anti-americano. Ed è chiaramente irritato dal fatto che l’ortodossia della politica estera lo costringa a trattare l’Arabia Saudita come un alleato. E, nonostante le pesanti critiche, ha deciso fin dall’inizio di voler aprire un dialogo con il più grande nemico degli Stati Uniti in Medio Oriente, l’Iran. L’accordo sul nucleare che ha raggiunto con l’Iran dimostra, se non altro, che Obama non teme il rischio. Ha scommesso sulla sicurezza mondiale e sul suo lascito che uno degli stati sostenitori del terrorismo avrebbe aderito a un piano per ridurre il proprio programma nucleare.

Si ritiene, almeno tra le fila dei suoi critici, che Obama abbia cercato il patto con l’Iran perché ha come obiettivo un riavvicinamento storico tra gli Stati Uniti e la Persia. Ma il suo desiderio di un patto nucleare è frutto del pessimismo tanto quanto dell’ottimismo. “Il patto iraniano non è mai stato un tentativo di aprire un nuovo capitolo di rapporti tra Usa e Iran”, mi ha detto Susan Rice. “Piuttosto, è stato più pragmatico e minimalista. L’obiettivo era di rendere un paese pericoloso semplicemente molto meno pericoloso. Nessuno si aspettava che l’Iran si sarebbe dimostrato un paese affidabile”.

Una volta ho citato a Obama una scena del Padrino Parte III in cui Michael Corleone si lamenta rabbiosamente di non essere riuscito a sfuggire alla criminalità organizzata. Ho detto a Obama che il Medio Oriente è per la sua presidenza esattamente quello che la mafia è per Corleone e ho iniziato a recitare la battuta di Al Pacino: “Adesso che credevo di esserne uscito…”.

“Mi trascinano di nuovo dentro”, ha detto Obama, completando la frase.

La relazione di Obama con il Medio Oriente segue un arco di disillusione. Nella sua prima ondata di popolarità quando era candidato presidenziale nel 2008, Obama ha spesso parlato della regione con speranza. Quell’estate a Berlino, durante un discorso di fronte a 200mila cittadini in ammirazione, ha affermato: “Questo è il momento in cui dobbiamo aiutare a rispondere all’appello per una nuova alba nel Medio Oriente”.

L’anno dopo, diventato presidente, ha tenuto un discorso al Cairo con l’obiettivo di ricomporre le relazioni degli Stati Uniti con i musulmani di tutto il mondo. Ha parlato dei musulmani presenti nella sua famiglia, degli anni della sua infanzia in Indonesia, e ha confessato i peccati americani, sebbene abbia anche criticato tutti coloro che hanno demonizzato gli Stati Uniti all’interno del mondo musulmano. Quello che ha attirato di più l’attenzione, tuttavia, è stata la sua promessa di affrontare il conflitto israelo-palestinese, che allora era considerato come la principale preoccupazione dei musulmani arabi. La sua simpatia per i palestinesi ha commosso il pubblico ma ha complicato le sue relazioni con Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, in particolare perché aveva deciso di saltare la città di Gerusalemme durante la sua prima visita presidenziale in Medio Oriente.

Quando, di recente, ho chiesto a Obama cosa sperasse di ottenere con il suo discorso al Cairo, ha risposto che stava cercando – senza successo, ha riconosciuto – di persuadere il mondo musulmano a esaminare con più attenzione le ragioni profonde della propria infelicità.

“La mia tesi era questa: smettiamola di far finta che la causa dei problemi del Medio Oriente sia Israele. Vogliamo lavorare perché i palestinesi raggiungano il riconoscimento di stato e abbiano la propria dignità”, mi ha risposto. “Ma volevo che il mio discorso suscitasse una discussione e desse spazio ai musulmani per affrontare i veri problemi che hanno di fronte – problemi di governo e il fatto che alcune correnti dell’Islam non si siano riformate per permettere alle persone di adattare le proprie dottrine religiose alla modernità. Volevo trasmettere il messaggio che gli Stati Uniti non vogliono essere d’intralcio a questo progresso, ma che al contrario avrebbero aiutato in qualsiasi modo a raggiungere gli obiettivi per garantire una vita migliore ai cittadini”.

Durante la prima parte della primavera araba nel 2011, Obama ha continuato a parlare con ottimismo del futuro del Medio Oriente, avvicinandosi come mai in seguito alla cosiddetta freedom agenda di George W. Bush, che era in parte caratterizzata dalla convinzione che i valori democratici potessero essere impiantati in Medio Oriente.

“Dopo decenni passati ad accettare il mondo così com’è nella regione, abbiamo la possibilità di inseguire il mondo per come dovrebbe essere”, ha detto in un discorso in quel periodo. “Gli Stati Uniti difendono una serie di diritti umani. E questi diritti comprendono la libertà di espressione, la libertà di manifestare pacificamente, la libertà di culto, l’uguaglianza tra uomini e donne e il diritto di scegliere i propri leader. Il nostro supporto per questi princìpi non è di interesse secondario”.

Durante i tre anni successivi, quando la primavera araba ha tradito le prime promesse e gli atti di violenza hanno travolto il Medio Oriente, il presidente ha cominciato a disilludersi. Alcune delle sue delusioni più profonde riguardano i leader del Medio Oriente. Un discorso a parte va fatto per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu: Obama ha creduto a lungo che lui potesse portare una soluzione per i due stati per proteggere lo status di Israele come una democrazia a maggioranza ebraica, ma si è dimostrato troppo impaurito e politicamente paralizzato per farlo. Obama, inoltre, ha quasi perso la pazienza con Netanyahu e altri leader mediorientali che hanno messo in discussione la sua conoscenza della regione. In uno degli incontri di Netanyahu con il presidente, il primo ministro israeliano ha impartito una sorta di lezione sui pericoli della regione in cui vive, dando l’idea di superiorità e di stare evitando l’argomento in questione: i negoziati di pace. Alla fine, Obama ha interrotto il primo ministro: “Bibi, devi capire una cosa. Sono il figlio afroamericano di una madre single, e vivo qui, alla Casa Bianca. Sono riuscito a farmi eleggere presidente degli Stati Uniti. Tu credi che non capisca di cosa tu stia parlando, ma lo capisco”.

Anche altri leader lo irritano. Tempo fa Obama considerava Recep Tayyip Erdoğan, il presidente della Turchia, come una specie di leader musulmano moderato che avrebbe accorciato le distanze tra Oriente e Occidente. Ora, invece, lo vede come una persona autoritaria e fallimentare che rifiuta di usare il suo esercito enorme per portare stabilità in Siria. Ai margini di un incontro al vertice della Nato in Galles nel 2014, Obama ha preso da parte il re Abdullah II di Giordania perché aveva sentito dire che si era lamentato della leadership di Obama con amici al congresso americano. Obama ha detto al re che se aveva delle lamentele, poteva dirgliele direttamente. Il re ha negato di aver parlato male di lui.

Più di recente, il presidente ha iniziato a scherzare in privato. “Quello che mi serve in Medio Oriente è qualche dittatore intelligente”. Obama ha sempre avuto una certa passione per i tecnocrati pragmatici e ed emotivamente stabili: “Se tutti fossero come gli scandinavi sarebbe tutto più semplice”.

L’andamento della primavera araba ha incupito la visione di Obama di ciò che gli Stati Uniti possono raggiungere in Medio Oriente e ha fatto sì che si rendesse conto di quanto questo caos lo stesse distraendo da altre priorità. “Il presidente ha riconosciuto nel corso della primavera araba che il Medio Oriente ci stava consumando”, ha detto John Brennan, il primo consigliere per l’antiterrorismo durante il primo mandato di Obama.

Ma ciò che ha segnato la visione fatalista di Obama è stato il fallimento dell’intervento americano in Libia nel 2011. L’intervento voleva prevenire che l’allora dittatore del paese, Muammar Gheddafi, uccidesse gli abitanti di Bengasi, come stava minacciando di fare. Obama non voleva entrare nel conflitto, e gli era stato consigliato dal vicepresidente Joe Biden e il segretario della difesa nel primo mandato Robert Gates di starne alla larga. Ma una forte fazione all’interno del team di sicurezza nazionale – quali il segretario di stato Hillary Clinton e Susan Rice, che allora era ambasciatrice alle Nazioni Unite, insieme a Samantha Power, Ben Rhodes, e Antony Blinken – ha fatto molta pressione per proteggere Bengasi, prevalendo. E così, le bombe americane furono sganciate, i cittadini di Bengasi furono risparmiati da quello che sarebbe potuto essere o non essere un massacro e Gheddafi fu catturato e giustiziato.

Quello che pensa Obama di quell’intervento è: “Non ha funzionato”. Gli Stati Uniti, afferma, hanno pianificato l’operazione libica con attenzione, eppure il paese è ancora un disastro.

Considerata quella che sembra essere la normale reticenza del presidente a farsi coinvolgere militarmente quando la sicurezza nazionale americana non è direttamente a rischio, perché ha accettato i consigli della parte più interventista del suo governo?

“L’ordine sociale in Libia si era spezzato”, ha detto Obama spiegando il pensiero che aveva in quel momento. “C’erano proteste di massa contro Gheddafi. C’erano divisioni tribali all’interno del paese. Bengasi era un punto chiave per l’opposizione al regime e Gheddafi stava facendo marciare il suo esercito verso la città, dicendo ‘Li uccideremo come topi’.

“Ora, l’opzione numero uno era quella di non fare nulla. E c’erano alcuni all’interno della mia amministrazione che dicevano che, per quanto la situazione in Libia potesse essere tragica, non era un problema nostro. Io pensavo che sarebbe stato un nostro problema se, in effetti, in Libia fossero scoppiati il caos generale e la guerra civile. Ma non era così fondamentale per gli interessi degli Usa da giustificare un attacco unilaterale contro il regime di Gheddafi. A quel punto, a chiedere di agire almeno sotto l’aspetto umanitario c’erano l’Europa e alcuni paesi del Golfo. Ad accomunarli, l’odio verso Gheddafi. Ma, come si è dimostrata essere un’abitudine negli ultimi decenni, in queste circostanze ci sono persone che ci spingono ad agire ma che poi mostrano di non voler partecipare”.

“Gli scrocconi?”, ho commentato.

“Gli scrocconi”, ha detto Obama continuando il discorso.

“Quindi quello che ho detto allora era, dovremmo agire come una coalizione internazionale. Ma visto che non era parte dei nostri interessi primari, avevamo bisogno di un mandato delle Nazioni Unite e che gli stati europei e del Golfo fossero parti attive nella coalizione. Noi avremmo usato le nostre capacità militari uniche, ma ci aspettavamo che ognuno facesse la sua parte. Abbiamo lavorato con i team della difesa per attuare una strategia senza schierare le truppe e senza impegnarci a lungo termine in Libia”.

“In effetti abbiamo attuato questo piano: abbiamo ottenuto un mandato dalle Nazioni Unite e abbiamo creato una coalizione che ci è costata un miliardo di dollari, una cifra esigua per un’operazione militare. Abbiamo salvato vittime civili su larga scala, abbiamo evitato un conflitto civile quasi sicuramente lungo e sanguinoso. E nonostante tutto questo, la Libia è ancora nel caos”.

Caos è il termine diplomatico che usa Obama per definire la Libia; in privato la definisce un casino, anche perché si è successivamente trasformata in un covo dell’Isis. Secondo il presidente, è diventata un casino per ragioni che avevano poco a che fare con l’incompetenza americana, ma con la passività degli alleati e il potere resistente del tribalismo.

“Quando mi guardo indietro e mi chiedo dove ho sbagliato, lascio spazio alle critiche”, ha detto. “Credevo che gli europei, data la vicinanza con la Libia, si sarebbero impegnati di più”. Ha poi sottolineato come Nicolas Sarkozy, l’allora premier francese, abbia perso le elezioni l’anno successivo, e come il primo ministro inglese David Cameron abbia smesso di dare attenzione alla cosa, “facendosi distrarre da altre questioni”. Obama ha aggiunto sulla Francia: “Sarkozy si vantava della sua aviazione, nonostante noi avessimo spazzato via tutte le contraeree e organizzato l’infrastruttura” per l’intervento. Ma la vanità di Sarkozy andava bene, ha commentato Obama, perché ha permesso agli Stati Uniti di “comprare la partecipazione della Francia rendendola meno costosa e rischiosa per noi”. In altre parole, dare più credito alla Francia in cambio di meno rischi e costi per gli Stati Uniti è stato un compromesso utile, anche se “secondo molti all’interno dell’establishment della politica estera, beh, è stata una cosa terribile. Quando facciamo qualcosa, dobbiamo essere noi in prima linea, e nessun altro può condividere il posto sotto ai riflettori”.

Obama ha anche dato la colpa alle dinamiche interne della Libia. “Il grado di divisione tribale in Libia era maggiore di quanto i nostri analisti si aspettassero. E la nostra abilità di avere strutture con cui interagire e iniziare a fornire risorse si è frammentata velocemente”.

La Libia gli ha dimostrato che sarebbe stato meglio evitare il Medio Oriente. “Non c’è motivo per cui dovremmo impegnarci a governare il Medio Oriente e il Nordafrica,” ha detto non molto tempo fa a un ex collega al Senato. “Sarebbe un errore gigante”.

Quando Barack Obama si è insediato a Washington, non si interessava del Medio Oriente. È il primo figlio del Pacifico a diventare presidente – nato e cresciuto alle Hawaii e vissuto per quattro anni in Indonesia – per questo riteneva di dover concentrare la sua attenzione sull’Asia. Per Obama, l’Asia rappresenta il futuro. L’Africa e l’America Latina, secondo lui, meriterebbero molta maggiore attenzione di quanta ne riservino gli Stati Uniti. L’Europa, per la quale nutre una certa indifferenza, è comunque fonte di stabilità che necessita, non senza dargli a volte qualche fastidio, l’appoggio americano. Il Medio Oriente, invece, è una regione da lasciare perdere, tanto più che, grazie alla rivoluzione energetica statunitense, sarà presto trascurabile anche dal punto di vista economico.

Non è il petrolio a dar forma al senso di responsabilità di Obama nella regione, bensì un altro prodotto esportato dal Medio Oriente: il terrorismo. All’inizio del 2014, i consiglieri dell’intelligence di Obama gli hanno riferito che l’Isis era di importanza marginale. Secondo i funzionari dell’amministrazione il generale Lloyd Austin, allora a capo del commando centrale che sovrintendeva le operazioni militari statunitensi in Medio Oriente, aveva detto alla Casa Bianca che lo Stato Islamico era “un fuoco di paglia”. Quest’analisi ha portato Obama a descrivere, in un’intervista per il New Yorker, la costellazione dei gruppi jihadisti in Iraq e in Siria come la “squadra giovanile” del terrorismo.

Ma alla fine della primavera del 2014, dopo che l’Isis ha preso la città di Mosul nel nord dell’Iraq, il presidente ha iniziato a credere che l’intelligence americana avesse fallito nel valutare la gravità della minaccia e dell’inadeguatezza dell’esercito iracheno. Così, la sua visione è cambiata. Dopo che l’Isis ha decapitato tre civili americani in Siria, per Obama era diventato ovvio che sconfiggere il gruppo terroristico fosse di più immediata urgenza che rovesciare Bashar al-Assad.

I suoi consiglieri ricordano che Obama ha citato un momento cruciale del Cavaliere Oscuro, il film di Batman del 2008, per spiegare non solo la sua visione del ruolo dell’Isis, ma anche come percepiva l’ampio ecosistema in cui il gruppo si è sviluppato. “C’è una scena all’inizio del film in cui i capi delle gang di Gotham si incontrano”, avrebbe detto il presidente. “Sono gli uomini che si sono divisi la città. Erano criminali, ma c’era una sorta di ordine. Ognuno aveva il suo territorio. Ed è allora che arriva il Joker e incendia tutta la città. L’Isis è il Joker. Ha la capacità di incendiare l’intera regione. È per questo che dobbiamo combatterlo”.

L’ascesa dello Stato Islamico ha rafforzato la convinzione di Obama che il Medio Oriente non possa essere sistemato, almeno non sotto la sua guida né per la prossima generazione.

In un mercoledì piovoso di metà novembre, il presidente Obama ha parlato sul palco della Cooperazione economica asiatico-pacifica (Apec) a Manila, nelle Filippine, assieme a Jack Ma, il fondatore della compagnia cinese di e-commerce Alibaba, e l’inventrice trentunenne Aisa Mijeno. La sala era gremita di amministratori delegati asiatici, importanti uomini d’affari americani e ufficiali di governo della regione. Obama, accolto calorosamente, ha iniziato il discorso con osservazioni informali, soprattutto riguardanti la minaccia dei cambiamenti climatici.

Tuttavia, Obama non ha menzionato la questione che stava preoccupando quasi tutto il resto del mondo: gli attacchi a Parigi dell’Isis di cinque giorni prima, che avevano causato la morte di 130 persone. Obama era arrivato a Manila il giorno prima direttamente da un summit del G20 ad Antalya, in Turchia. Gli attacchi di Parigi erano stati l’argomento principale ad Antalya, dove il presidente aveva tenuto una conferenza stampa abbastanza controversa. I giornalisti della Casa Bianca erano spietati: “Non è forse il momento di cambiare strategia?” aveva chiesto un reporter. “Posso chiederle di rispondere alla critiche secondo cui la sua riluttanza a entrare in una nuova guerra in Medio Oriente e il suo preferire la diplomazia rispetto alle azioni militari rendono gli Stati Uniti più deboli incoraggiando invece i nostri nemici?” E poi è arrivata questa domanda intramontabile da parte di un giornalista della Cnn: “Mi permetta il linguaggio, perché non possiamo far fuori quei bastardi?” seguita da “Pensa di capire il nemico abbastanza bene da batterlo e proteggere il nostro paese?”

Mentre le domande venivano formulate, Obama diventava sempre più irritato. Ha descritto a lungo la sua strategia contro l’Isis, ma l’unica volta che ha mostrato emozioni diverse dallo sdegno è stato quando ha affrontato una nuova controversia sulle politiche nei confronti dei rifugiati. I governatori e i candidati presidenziali repubblicani avevano subito chiesto che gli Stati Uniti vietassero ai rifugiati Siriani di entrare in America. Ted Cruz aveva proposto di accettare solo i siriani cristiani. Chris Christie aveva detto che a tutti i rifugiati, compresi ai bambini orfani sotto ai cinque anni, dovrebbe essere proibito di entrare nel paese a meno che non si effettuino procedure di controllo adeguate.

Questa retorica sembrava scoraggiare Obama enormemente. “Quando sento la gente dire che forse dovremmo accettare solo i cristiani ma non i musulmani, quando sento leader politici suggerire che ci dovrebbe essere un test di religione perché le persone che fuggono da paesi devastati dalle guerre possano entrare nel paese”, ha detto Obama ai giornalisti. “Questo non è americano. Non è ciò che siamo”.

L’Air force one era partito da Antalya ed era arrivato a Manila dieci ore dopo. In quel momento i consiglieri del presidente avevano capito che “a casa avevano tutti perso la testa”.

Più tardi, il presidente avrebbe detto che non era riuscito a riconoscere la paura che avevano molti americani riguardo alla possibilità di un attacco simile a quello di Parigi. La grande distanza, il programma serrato e la confusione del jet leg che accompagnano un viaggio presidenziale erano stati contro di lui.

Ma Obama non ha mai creduto che il terrorismo fosse una minaccia per gli Stati Uniti paragonabile alla paura che crea. Anche nel 2014, durante il periodo in cui l’Isis giustiziava i prigionieri americani in Siria, le sue emozioni erano sotto controllo. Valerie Jarrett, il consigliere più vicino a Obama, gli ha detto che la gente temeva che il gruppo avrebbe portato la sua campagna di decapitazione negli Stati Uniti. “Non verranno qui per tagliarci la testa”, l’ha rassicurata il presidente. Obama ricorda spesso al suo staff che il terrorismo negli Stati Uniti provoca meno morti delle armi, degli incidenti stradali e delle cadute nelle vasche da bagno. Diversi anni fa, Obama mi aveva detto della sua ammirazione per la “resilienza” di Israele di fronte al terrorismo costante e, così, vorrebbe vedere la resilienza prendere il posto del panico nella società americana. Tuttavia, i suoi consiglieri stanno attuando un’azione costante di retroguardia per evitare che Obama collochi il terrorismo in quella che lui considera la “giusta” prospettiva, per paura che possa risultare insensibile alle paure dei cittadini americani.

La frustrazione tra i consiglieri di Obama sembra dilagare al Pentagono e al Dipartimento di stato. John Kerry, per primo, sembra essere più preoccupato di Obama per l’Isis. Di recente, quando ho fatto una domanda generale al segretario di stato (il Medio Oriente è ancora importante per gli Stati Uniti?), ha risposto parlando esclusivamente dell’Isis. “È una minaccia per tutto il mondo”, ha detto. È un gruppo “dichiaratamente impegnato a distruggere le persone in Occidente e in Medio Oriente. Immaginate cosa accadrebbe se non li combattiamo, se non guidiamo una coalizione, cosa che stiamo facendo tra l’altro. Se non facciamo questo, i nostri amici e alleati cadranno, ci sarà una migrazione di massa verso l’Europa che la distruggerebbe e che metterebbe fine al progetto europeo, tutti correrebbero ai ripari ma si tornerebbe agli anni Trenta, con la nascita del nazionalismo e del fascismo. Ed è ovvio che abbiamo un enorme interesse in tutto questo”.

Quando ho fatto notare a Kerry che la retorica del presidente non è simile alla sua, ha detto: “Obama capisce tutto questo ma non vuole incentivare una specie di…pensa che siamo sul pezzo. Ha intensificato i suoi sforzi. Ma non vuole creare isterie… penso che il presidente voglia sempre mantenere le cose nel giusto equilibrio. Lo rispetto”.

Obama si mostra moderato in tema di terrorismo per diverse ragioni. Tra queste, il presidente è, per natura, simile a Spock di Star Trek. E crede che una parola sbagliata, uno sguardo impaurito o una frase malinterpretata come esagerata potrebbe gettare il paese nel panico. Il tipo di panico che Obama teme di più è quello che si manifesterebbe con la xenofobia antimusulmana o con una sfida all’apertura americana e all’ordine costituzionale.

Il presidente è irritato anche per il fatto che il terrorismo continua a invadere il suo programma, in particolare ribilanciando le priorità degli Stati Uniti a livello globale. Per anni, il cosiddetto perno sull’Asia (pivot to Asia), ovvero lo spostamento della politica estera statunitense verso l’Asia, è stata una sua priorità assoluta. Obama crede che il futuro economico degli Stati Uniti sia in Asia e che la sfida posta dall’ascesa della Cina richieda costante attenzione. Fin dai suoi primi giorni come presidente, Obama si è concentrato per ricostruire i legami (a volte logori) tra gli Stati Uniti e i partner asiatici, ed è costantemente a caccia di opportunità per portare altri paesi asiatici nell’orbita americana. La sua straordinaria apertura al Myanmar è stata una di queste occasioni, e il Vietnam e l’intera costellazione del sud-est asiatico che teme la dominazione cinese ne hanno presentate altrettante.

All’Apec a Manila, Obama era determinato a mantenere il dibattito sul suo programma, non sulla sua visione della sfida posta dall’Isis. Il segretario della difesa, Ashton Carter, mi ha detto che Obama ha mantenuto il suo focus sull’Asia anche se i conflitti in Siria e in altri paesi del Medio Oriente continuano a dilagare. Secondo Carter, Obama crede che l’Asia sia “la parte del mondo di più rilevanza per il futuro degli Stati Uniti e che nessun presidente dovrebbe distogliere l’attenzione”. Ha aggiunto: “Obama continua a chiedere, anche nel mezzo di tutto quello che sta accadendo, ‘A che punto siamo nel ribilanciamento asiatico-pacifico? A che punto siamo in termini di risorse?’ È stato estremamente coerente a riguardo, anche in tempi di tensione in Medio Oriente”.

Dopo che Obama ha terminato la sua presentazione sui cambiamenti climatici, si è unito a Ma e Mijeno per intervistarli in stile talk-show. Obama ha iniziato facendo una domanda a Ma sui cambiamenti climatici che, prevedibilmente, si è detto d’accordo con il presidente sul fatto che siano un problema importante. Poi Obama è passato a Mijeno che, con suo fratello, ha inventato una lampada alimentata con l’acqua salata. La cosa non poteva che non suscitare l’entusiasmo del presidente.

“Per capire, Aisa, quindi con un po’ di acqua salata, il dispositivo che hai invento può fornire circa otto ore di luce?” ha chiesto Obama.

“Sì, otto ore di luce”, ha risposto Aisa.

Obama: “E la lampada costa 20 dollari”.

Mijeno: “Circa venti dollari”.

“Penso che Aisa sia l’esempio perfetto di quello che stiamo osservando in molti paesi: giovani imprenditori che inventano tecnologie avanzate”, ha detto Obama.

Il giorno dopo, a bordo dell’Air force one diretto a Kuala Lumpur, ho commentato a Obama che era sembrato genuinamente felice di essere su quel palco con Ma e Mijen. Poi, ho riportato l’attenzione sull’Asia, chiedendogli se ci fosse qualcosa del Medio Oriente che lo rendesse felice.

“Al momento, non credo che ci possa essere qualcuno felice della situazione in Medio Oriente” ha risposto. “Ci sono paesi che non sono capaci di dare prosperità e opportunità ai propri cittadini. Ci sono ideologie violente ed estremiste che diventano virali attraverso i social media. Ci sono paesi che hanno davvero poche tradizioni civili, così che quando i regimi iniziano a sgretolarsi, gli unici princìpi organizzatori sono faziosi”.

Ha continuato, “Basti guardare la differenza con il sud-est asiatico, che ha ancora enormi problemi come la povertà e la corruzione, ma è pieno di persone energiche e ambiziose che ogni giorno lottano per creare attività, per garantire l’istruzione, per trovare lavoro e costruire nuove infrastrutture. La differenza è davvero forte”.

In Asia, come in America Latina e in Africa, Obama dice di vedere i giovani desiderosi di migliorarsi, desiderosi della modernità, dell’istruzione e del benessere materiale.

“Non pensano a come uccidere gli americani. Quello a cui pensano è ‘Come faccio ad ottenere un’istruzione migliore? Come posso creare qualcosa di valore?’”

Obama ha poi fatto un’osservazione che mi sono reso conto rappresentava la sua visione più profonda e cupa del Medio Oriente oggi, di sicuro non quel tipo di visione che la Casa Bianca, che è ancora orientata a temi di speranza e cambiamento, sceglierebbe di pubblicizzare.

“Se non parliamo con loro”, ha detto Obama riferendosi ai giovani ragazzi asiatici, africani e sudamericani, “perché l’unica cosa che stiamo facendo è scoprire come distruggere o isolare o controllare quelle parti violente, nichiliste e malvagie dell’umanità, allora stiamo perdendo un’occasione”.

Chi critica Obama dice che il presidente è incapace di isolare i nichilisti violenti dell’Islam radicale perché non ne capisce la minaccia. Certo, Obama evita di guardare l’Islam radicale con le lenti dello “scontro di civiltà” diffuso dallo scienziato politico Samuel Huntington. Ma questo è perché, come affermano Obama e i suoi consiglieri, non vuole allargare la cerchia dei nemici.

Sia Francois Holland che David Cameron hanno parlato della minaccia dell’Islam radicale in termini più huntingtoniani e ho sentito dire che entrambi vorrebbero che Obama usasse un linguaggio più diretto quando affronta la questione. Quando ho menzionato la cosa a Obama, ha detto: “Hollande e Cameron hanno usato parole, come ‘Islam radicale’, che noi non abbiamo usato regolarmente come nostro modo di trattare il terrorismo. Ma non mi hanno mai detto ‘Com’è che non usi questa frase come fanno i repubblicani?’”. Obama ha detto di aver chiesto che i capi musulmani facciano di più per eliminare la minaccia del fondamentalismo violento. “Quello che intendo è chiaro”, mi ha detto. “Ovvero che c’è un’interpretazione nichilista, fanatica, radicale e violenta dell’Islam da parte di una fazione, una piccola fazione, all’interno della comunità mususlmana, e sono loro il nostro nemico che deve essere sconfitto”.

Obama ha poi fatto una critica che sembrava più in linea con la retorica di Cameron e Hollande. “C’è anche bisogno che l’Islam nel suo insieme combatta quell’interpretazione, la isoli e intraprenda una discussione all’interno della comunità su come l’Islam debba funzionare all’interno di una società moderna e pacifica”, ha detto. Ma ha anche aggiunto: “Non voglio persuadere i musulmani tolleranti e pacifici a impegnarsi in quel dibattito se io stesso non sono sensibile al fatto che temono di essere soggetti a generalizzazioni”.

In alcuni incontri privati con altri capi di stato di tutto il mondo, Obama ha affermato che non ci sarà una soluzione definitiva al terrorismo islamico finché l’Islam non si modernizza e attua alcune delle riforme che hanno cambiato il cristianesimo.

Sebbene Obama abbia detto, non senza suscitare polemiche, che i conflitti in Medio Oriente risalgono a migliaia di anni fa, crede anche che l’ira musulmana degli ultimi anni sia stata fomentata dai paesi considerati alleati degli Stati Uniti. In un incontro all’Apec con Malcolm Turnbull, il nuovo primo ministro australiano, Obama ha descritto come ha visto l’Indonesia passare gradualmente da un Islam sincretico e rilassato a un’interpretazione più fondamentalista e inclemente, e come molte donne indonesiane abbiano di recente deciso di indossare la hijab, il velo per coprire la testa.

Turnbull ha chiesto, perchè sta accadendo tutto ciò?

Perché, ha spiegato Obama, i sauditi e altri arabi del Golfo hanno incanalato molti soldi e un gran numero di imam e insegnanti nel paese. Negli anni Novanta, i sauditi hanno pesantemente finanziato le scuole islamiche del Wahhabismo, scuole che insegnano la versione fondamentalista dell’Islam sostenuta dalla famiglia reale saudita.

“I sauditi non sono tuoi amici?” ha chiesto Turnbull.

Obama, con un sorriso, ha risposto: “è complicato”.

La pazienza di Obama con l’Arabia Saudita ha sempre avuto dei limiti. Durante un discorso a Chicago nel 2002, che fu il suo primo discorso di politica estera degno di nota, ha detto: “Vuole combattere, presidente Bush? Combattiamo perché i nostri cosiddetti alleati in Medio Oriente, i sauditi e gli egiziani, smettano di opprimere i loro popoli, di reprimere i dissidenti e di tollerare la corruzione e le inuguaglianze”. In privato, Obama si scaglia contro la misoginia dell’Arabia Saudita, dicendo in privato: “Un paese non può funzionare nel mondo moderno se reprime metà della propria popolazione”. In alcuni incontri con leader stranieri il presidente ha detto: “Si può misurare il successo di una società da come tratta le sue donne”.

La sua frustrazione per i sauditi caratterizza la sua analisi delle politiche di potere del Medio Oriente. Gli ho fatto notare che è meno incline rispetto ai presidenti precedenti a schierarsi con l’Arabia Saudita nella disputa con il suo arci-rivale, l’Iran. Obama non mi ha dato torto.

“Dal 1979, l’Iran è un nemico degli Stati Uniti. Si è impegnato nel terrorismo, è una minaccia per Israele e per molti altri nostri alleati e assume qualsiasi tipo di comportamento distruttivo”, ha detto il presidente. “E la mia idea è sempre stata quella che non dovremmo mandare all’aria le nostre alleanze tradizionali (con i sauditi) a favore dell’Iran”.

Ma ha anche detto che i sauditi dovrebbero “condividere” il Medio Oriente con i loro nemici iraniani. “La rivalità tra sauditi e iraniani – che ha alimentato le guerre indirette e il caos in Siria, Iraq e Yemen – ci obbliga a dire ai nostri alleati e agli iraniani che devono trovare un modo efficacie per convivere e istituire una sorta di pace fredda”, ha detto. “Se dicessimo ai nostri amici ‘Avete ragione, l’Iran è la causa di tutti i problemi, vi aiuteremo ad affrontarlo’, vorrebbe dire che i conflitti settari continueranno a diffondersi e i nostri partner nel Golfo, i nostri amici tradizionali, non riusciranno a risolvere la situazione da soli e vorrebbe dire che dovremmo intervenire militarmente per chiudere la faccenda. E questo non sarebbe negli interessi né degli Stati Uniti né del Medio Oriente”.

Secondo Obama, una delle forze più distruttrici in Medio Oriente è il tribalismo, una forza che nessun presidente riesce a neutralizzare. Il tribalismo, che si manifesta attraverso il ritorno alla setta, al credo, al clan e al villaggio tra i cittadini disperati di stati che stanno fallendo, è la causa di molti problemi del Medio Oriente musulmano, ed è un’altra fonte del fatalismo del presidente. Obama ha un profondo rispetto della resilienza distruttiva del tribalismo – parte della sua autobiografia, I sogni di mio padre, tratta di come il tribalismo nel Kenya post-coloniale ha rovinato la vita di suo padre – e questo contribuisce a spiegare perché Obama sia così pedante nell’evitare coinvolgimenti in conflitti tribali.

“È davvero parte del mio dna essere diffidente verso il tribalismo”, mi ha detto. “Capisco l’impulso tribale e riconosco il potere della divisione tribale. Mi faccio strada tra le divisioni tribali da tutta la mia vita. Alla fine, è la fonte di tantissimi atti distruttivi”.

In volo verso Kuala Lumpur con il presidente, gli ho ricordato di un riferimento che aveva fatto sulla tesi hobbesiana del governo forte come antidoto per l’implacabile stato di natura, ovvero uno stato in cui non esiste nessuna legge. Quando Obama guarda al Medio Oriente, vede una “guerra di tutti contro tutti”, come Hobbes. Così ho cercato di riaprire la discussione con un’infelice domanda prolissa su, tra le altre cose, “l’idea hobbesiana che le persone si organizzano in collettivi per scostare la loro paura più grande, la morte”.

Ben Rhodes e Joshua Earnest, il portavoce della Casa Bianca, che erano seduti vicino alla scrivania di Obama sull’Air force one, non hanno potuto nascondere il loro divertimento per le mie digressioni. Mi sono fermato e ho detto: “Scommetto che se avessi chiesto questo in una conferenza stampa i miei colleghi mi avrebbero cacciato dalla sala”.

“Io sarei davvero interessato”, ha detto Obama. “Ma tutti gli altri alzerebbero gli occhi al cielo”.

Rhodes è intervenuto: “Perché non possiamo far fuori quei bastardi?” Quella domanda, fatta al presidente da un giornalista della Cnn alla conferenza stampa in Turchia, era diventata tema di conversazioni scherzose durante il viaggio.

Ho detto al presidente: “Beh, sì, perché non possiamo far fuori quei bastardi?”

Obama ha iniziato a rispondere alla prima domanda.

“Non penso che gli esseri umani siano cattivi per natura”, ha detto. “Credo che ci sia più bene che male nell’umanità. E se si guarda al corso della storia, sono ottimista”.

“Credo che, in generale, l’umanità sia diventata meno violenta, più tollerante, più sana, meglio nutrita, più empatica e più capace di gestire le differenze. Ma è terribilmente ingiusta. E nel corso del Ventesimo e Ventunesimo secolo è stato chiaro che i progressi che facciamo per stabilire l’ordine sociale, domare i nostri impulsi di base e controllare le nostre paure possono essere rovesciati velocemente. Quando le persone subiscono uno stress profondo l’ordine sociale inizia a spezzarsi. Così, le posizioni che si prendono sono il tribalismo, il noi/loro, e l’ostilità verso l’inconsueto e l’ignoto”.

“In tutto il mondo oggi vediamo paesi che affrontano un forte stress a causa della globalizzazione, della collisione delle culture permessa da internet e dai social media, della povertà – che sarà in parte attribuita ai cambiamenti climatici nei prossimi anni – e della crescita della popolazione. In tutti questi luoghi, Medio Oriente per primo, moltissime persone decidono di organizzarsi in gruppi e respingere o attaccare chi è diverso”.

“Un gruppo come l’Isis è il distillato dei peggiori di questi impulsi. L’idea che siamo un piccolo gruppo che si definisce per la capacità di uccidere chi è diverso da noi e per la volontà di imporre un’ortodossia rigida che non produce o celebra nulla e che è contraria ad ogni gradino del progresso umano, indica fino a che punto questo tipo di mentalità può radicarsi e guadagnarsi dei seguaci nel Ventusimo secolo”.

“Quindi il tuo riconoscere il potere del tribalismo ti porta a tenerti lontano da esso?”, ho chiesto. “In altre parole, quando la gente dice ‘Perché non possiamo prendere quei bastardi?’, fai un passo indietro?”

“Dobbiamo definire gli strumenti migliori per ridurre questo tipo di atteggiamento”, ha detto. “Ci saranno momenti in cui o perché la minaccia non è diretta o perché semplicemente non abbiamo gli strumenti a disposizione per avere un impatto che, tragicamente, dovremo evitare di buttarci a capofitto”.

Ho chiesto a Obama se nel 1994 avrebbe mandato i marine in Ruanda per fermare il genocidio in corso, se fosse stato presidente a quel tempo. “Considerata la velocità con cui stava avvenendo il genocidio e quanto ci vuole per sbloccare la macchina del governo americano, capisco perché non abbiamo agito abbastanza in fretta”, ha detto. “Ora, dovremmo imparare da questo. Credo che il Ruanda sia un caso interessante perché è possibile – non certo, ma possibile – che si trattasse di una situazione in cui l’uso rapido della forza sarebbe stato abbastanza”.

Ha fatto un paragone con la Siria: “Paradossalmente, si potrebbe dire che l’invio rapido di forze armate relativamente limitate con l’appoggio internazionale avrebbe evitato il genocidio con più successo in Ruanda che in Siria ora, dove il fatto che i diversi gruppi sono armati e sostenuti da una serie di attori esterni richiede un maggior impiego di forze”.

I funzionari dell’amministrazione Obama affermano che il presidente ha un approccio articolato alla lotta al terrorismo: unità di droni, raid delle forze speciali, un esercito segreto sostenuto dalla Cia di 10mila ribelli che combattono in Siria. Quindi perché Obama esita a dire al popolo americano che anche a lui importa del terrorismo? La conferenza stampa in Turchia, gli ho detto, “era un’occasione per dire ‘Sì, anch’io odio quei bastardi. E, tra l’altro, sto cercando di prenderli’”. La cosa più semplice sarebbe stata rassicurare gli americani in termini chiari sul fatto che Obama avrebbe ucciso chi voleva uccidere loro. Il presidente teme una reazione impulsiva in direzione di una nuova invasione in Medio Oriente? O è solo inevitabilmente spockiano?

“Ogni presidente ha punti di forza e di debolezza”, ha detto. “E non c’è dubbio che ci sono momenti in cui non sono stato abbastanza attento ai sentimenti e alle emozioni nel comunicare cosa stiamo facendo e come”.

Ma perché gli Stati Uniti possano guidare il mondo con successo, ha continuato, “credo che dobbiamo evitare di essere semplicisti. Penso che dobbiamo rafforzare la resilienza e assicurarci che i nostri dibattiti politici si basino sulla realtà. Non è che io non apprezzi il valore teatrale della comunicazione politica, ma penso che quello a cui noi – mezzi di informazione, politici – ci siamo abituati come modo di trattare questi temi è molto lontano da ciò che dovrebbe essere. E, secondo me, soddisfare la frenesia di notizie ci porterebbe con il tempo a prendere decisioni sempre peggiori”.

Mentre l’Air force one iniziava la sua discesa verso Kuala Lumpur, il presidente ha menzionato lo sforzo di successo guidato dagli Stati Uniti per fermare l’epidemia di ebola nell’Africa occidentale come un esempio positivo di gestione solida e non isterica di una crisi spaventosa.

“Se, durante i mesi in cui tutti erano sicuri che ebola avrebbe distrutto il pianeta e in cui c’era una copertura mediatica 24 ore su 24 sul tema, avessi alimentato il panico o avessi divagato dal dire ‘Ecco i fatti, questo è ciò che stiamo facendo, la probabilità di contrarre l’ebola è molto bassa e questo è quello che deve essere fatto a livello nazionale e internazionale’”, allora “forse la gente avrebbe detto ‘Obama sta prendendo la cosa seriamente’”. Ma alimentare il panico reagendo in maniera eccessiva avrebbe potuto causare un blocco dei viaggi da e verso tre paesi africani che sono già rovinosamente poveri, distruggendo potenzialmente le loro economie, causando, tra le altre cose, il ritorno di ebola”. Ha poi aggiunto: “Avremmo anche rischiato di sprecare un’enorme quantità di risorse del nostro sistema sanitario che devono invece essere destinate alle vaccinazioni antinfluenzali e a qualsiasi altra cosa che uccide numerose persone” negli Stati Uniti.

L’aereo era atterrato. Il presidente, appoggiato allo schienale della sua sedia senza la giacca e con la cravatta storta, non sembrava essersene accorto. Fuori, sull’asfalto, riuscivo a vedere buona parte delle forze armate malesi che aspettavano di accoglierlo. Mentre continuava a parlare, ho iniziato a temere che i soldati e le figure importanti in attesa perdessero la pazienza. “Penso siamo arrivati in Malesia”, ho detto.

Obama ha risposto che era vero, ma non sembrava avere fretta, quindi gli ho chiesto della sua reazione pubblica sul terrorismo: “Se avesse mostrato più emozioni avrebbe tranquillizzato la gente piuttosto che agitarla?”

“Ho degli amici che hanno i figli a Parigi al momento,” ha detto. “E io, lei, e tutti quelli che stanno scrivendo cosa è successo a Parigi hanno camminato per le strade dove quelle persone sono state uccise. È giusto avere paura. Ma è importante non mostrarci compiaciuti. C’è differenza tra resilienza e compiacimento”. Ha continuato descrivendo un’altra differenza, quella tra decisioni ponderate e decisioni emotive, prese di petto. “In altre parole, te ne importa talmente tanto che vuoi far tutto nel modo giusto e non ti concederai risposte precipitose che suonano bene ma che non producono risultati. La posta in gioco è troppo grande per fare certi giochetti”.

Detto questo, Obama si è alzato e ha detto: “Ok, è ora di andare”.

È uscito dal suo ufficio, sceso per le scale, raggiungendo il tappeto rosso dalla guardia d’onore e gli ufficiali malesi che lo aspettavano per salutarlo, entrando poi nella sua limousine blindata, portata a Kuala Lumpur prima di lui. Durante il suo primo mandato, quando Obama non era ancora abituato alle enormi operazioni militari enormi necessarie per far spostare il presidente da un luogo all’altro, aveva tristemente fatto notare ai suoi assistenti: “Ho l’impronta di CO2 più grande del mondo”.

La prima tappa del presidente era un altro evento mirato a evidenziare l’attenzione statunitense verso l’Asia. A una riunione erano presenti studenti e imprenditori che partecipavano al convegno dei giovani leader del sud-est asiatico. Ma noi che lo osservavamo dall’area stampa siamo stati distratti dalle notizie che ci arrivavano per telefono di un nuovo attacco jihadista, questa volta in Mali. Obama, che stava incantando imprenditori asiatici in ammirazione, non aveva la minima idea di cosa stesse accadendo. È venuto a conoscenza del fatto solo al suo ritorno in limousine con Susan Rice.

Quella sera sono andato a trovare il presidente nella sua suite al Ritz-Carlton in centro a Kuala Lumpur. Le strade intorno all’hotel erano state chiuse, veicoli blindati circondavano l’edificio e la hall era piena di squadre Swat. Ho preso l’ascensore arrivando a un piano pieno di agenti dei servizi segreti che mi hanno indicato una scala da prendere, poiché l’ascensore per il piano di Obama era stato disattivato per motivi di sicurezza. Fatte due rampe, nel corridoio c’erano ancora più agenti. Dopo un momento di attesa, Obama mi ha aperto la porta. La sua suite su due piani era bizzarra: tende in stile Via col vento, divani troppo imbottiti. Era enorme ma allo stesso tempo solitaria e claustrofobica. “Sembra il castello Hearst”, ho commentato.

“Bè, non è proprio come l’Hampton Inn nel Des Moines”, ha detto Obama. In sottofondo, in televisione andavano le notizie sportive dell’emittente Espn.

Quando ci siamo seduti, ho fatto notare al presidente una sfida centrale del suo “pivot to Asia”. Durante la giornata, mentre stava cercando di ispirare un gruppo di imprenditori indonesiani talentuosi e appassionati con indosso l’hijab, l’attenzione è stata spostata sull’ultimo attacco terroristico islamista.

Obama scrittore nel profondo, ha suggerito: “Probabilmente è un buon modo per iniziare la sua storia”, mi ha detto riferendosi a questo articolo.

“Forse sì”, ho detto, “ma è un trucchetto facile”. “È facile, ma funziona”, ha risposto Obama. “Stiamo parlando a questi ragazzi, e poi c’è l’attacco”.

La contraddizione della giornata ci ha portato a parlare di due incontri recenti di Obama, uno che ha dato vita a controversie internazionali e che ha fatto notizia, mentre l’altro no. Ho suggerito che il primo, quello che ha attirato più attenzione, alla fine potrebbe essere giudicato meno importante. Era il summit del Golfo tenutosi a maggio 2015 a Camp David con l’obiettivo di placare un gruppo di sceicchi e prìncipi in visita che temevano l’imminente accordo con l’Iran. L’altro incontro ha avuto luogo due mesi dopo, nello studio ovale, tra Obama e il segretario generale del Partito comunista vietnamita, Nguyen Phu Trong. Questo è stato organizzato solo perché John Kerry aveva spinto la Casa Bianca a violare il protocollo, poiché il segretario generale Trong non era il capo di stato. Ma gli obiettivi erano più importanti delle formalità: Obama voleva fare pressione sul Vietnam in tema di partenariato trans-pacifico – i negoziatori sono riusciti a strappare una promessa ai vietnamiti per legalizzare i sindacati indipendenti – e voleva rafforzare la cooperazione su questioni strategiche. I funzionari dell’amministrazione mi avevano più volte suggerito che il Vietnam avrebbe potuto ospitare presto una presenza militare americana permanente, per tenere sotto controllo le ambizioni del paese che teme di più, la Cina. Il ritorno della marina militare americana alla baia di Cam Ranh potrebbe essere uno degli sviluppi più improbabili nella storia degli Stati Uniti. “Abbiamo appena spinto il Partito comunista vietnamita a riconoscere i diritti dei lavoratori, cosa che non saremmo riusciti a fare intimidendo o minacciando”, mi ha detto Obama, definendola una vittoria chiave nella sua campagna per sostituire la forza con la persuasione diplomatica.

Ho notato che i circa 200 giovani del Sudest asiatico presenti all’incontro, compresi i cittadini di paesi comunisti, sembravano amare gli Stati Uniti. “È vero” – ha detto Obama – “in Vietnam, al momento, l’80 per cento dei cittadini ha una concezione positiva del nostro paese”.

Il ritorno della popolarità degli Stati Uniti in tutto il Sudest asiatico è un segnale che “possiamo fare cose davvero grandi e importanti che hanno implicazioni trasversali,” ha detto, “perché se la Malesia si unisse alla campagna anti Isis, questo ci aiuterebbe a dosare le risorse e ci darebbe maggiore credibilità nella lotta contro il terrorismo”.

Obama ha anche menzionato l’influenza degli Stati Uniti in America Latina. È più forte, mi ha detto, in parte grazie alla ripresa dei rapporti con Cuba, una prova di come il suo approccio non aggressivo ma incentrato sulla diplomazia stia funzionando. L’Alleanza bolivariana per le Americhe (Alba), un gruppo di governi antiamericanisti, si è indebolita notevolmente durante il suo mandato. “Quando mi sono insediato, durante il primo summit delle Americhe a cui ho partecipato, Hugo Chávez era ancora una figura dominante”, ha detto. “Così abbiamo usato un approccio strategico: invece di farlo diventare un grande avversario, abbiamo deciso di ribaltare la situazione. Non ci piace cosa sta accadendo in Venezuela, ma questo non rappresenta una minaccia per gli Stati Uniti”.

Obama ha affermato che per raggiungere questo ribilanciamento, gli Stati Uniti hanno dovuto farsi carico delle diatribe e degli insulti di quelli che vorrebbero essere dei Fidel Castro mancati. “Quando ho visto Chávez, gli ho stretto la mano. Lui mi ha fatto una critica marxista sulla relazione tra Stati Uniti e America Latina”, ha ricordato Obama. “E io sono dovuto rimanere lì e ascoltare Ortega” – Daniel Ortega, il presidente di sinistra radicale del Nicaragua – “mentre faceva un’invettiva di un’ora contro gli Stati Uniti. Ma il fatto che eravamo lì senza prendere la cosa sul serio (perché non era una minaccia per noi) ha aiutato a diminuire lo spirito antiamericano della regione”.

Ho detto a Obama che la sua riluttanza a controbattere alle provocazioni dei suoi avversari ad alcuni potrebbe sembrare emotivamente insoddisfacente. Ho poi aggiunto che ogni tanto vorrei vederlo mostrare il dito medio a Putin.

La descrizione della relazione con Putin non rispecchia le percezioni comuni. Avevo l’impressione che il presidente lo considerasse una persona sgradevole, incivile e sgarbato. Ma Obama mi ha detto che non è particolarmente sgradevole in realtà.

“Putin è sempre stato scrupolosamente rispettoso e sincero. Le nostre riunioni sono sempre state molto pragmatiche. Non mi ha mai fatto aspettare delle ore come invece fa con altra gente”. Secondo Obama, Putin pensa che i suoi rapporti con gli Stati Uniti siano più importanti di quanto credano gli americani. “Vuole sempre essere visto alla nostra pari, perché non è totalmente stupido. Capisce che la posizione della Russia nel mondo si è indebolita notevolmente. E il fatto che invada la Crimea o che stia cercando di supportare Assad non lo rende un protagonista. E non lo si vede mai agli incontri per definire gli obiettivi. Non c’è mai stato un G20 dove la Russia abbia definito le linee guida su tematiche importanti”.

L’invasione della Crimea da parte della Russia all’inizio del 2014 e la decisione russa di usare la forza per sostenere Bashar al-Assad, dopo il passo indietro fatto da Obama sulla Siria, sono le prove usate dai critici di Obama del fatto che il mondo non ha più paura degli Stati Uniti.

Per questo, quando ho parlato con il presidente nello studio ovale a fine gennaio, ho ritirato fuori la questione della credibilità come deterrente. “Si pensa che Vladimir Putin osservandoti in Siria, abbia pensato: ‘È troppo logico, troppo razionale, le sue misure sono troppo contenitive. Lo spingerò più in là in Ucraina”.

Questa mia idea non è piaciuta molto a Obama. “Guardi, questa teoria è così semplice da smontare che ogni volta mi chiedo come si possa avere. Non credo che qualcuno abbia pensato che Bush sia stato eccessivamente razionale o cauto nell’usare le forze militari. E ricordo, visto che nessuno in questa città lo fa, che Putin è andato in Georgia sotto gli occhi di Bush, proprio quando avevamo già 100mila uomini dispiegati in Iraq”. Obama si riferiva all’invasione russa della Georgia, un’ex repubblica sovietica, nel 2008. L’azione era stata intrapresa per molte delle ragioni per cui Putin ha successivamente invaso l’Ucraina: mantenere una repubblica ex-sovietica nella sua sfera d’influenza.

“Putin è intervenuto in Ucraina perché uno stato satellite stava sfuggendo. E ha agito per mantenere il controllo in quella regione”, ha detto. “Ha fatto la stessa cosa in Siria, a costi esorbitanti per il suo paese. Pensare che in qualche modo la Russia si trovi in una posizione più forte rispetto a prima dell’invasione dell’Ucraina o del dispiegamento delle forze militari in Siria, significa fondamentalmente fraintendere il significato del potere negli affari internazionali che regolano il mondo. Il potere c’è quando ottieni ciò che vuoi senza dover usare la violenza. La Russia era più forte quando l’Ucraina sembrava un paese indipendente ma in realtà era una cleptocrazia controllata”.

La teoria di Obama è semplice: l’Ucraina è centrale per la Russia ma non per gli Stati Uniti. Per questo, la Russia riuscirà sempre a mantenere un’influenza nella regione. “L’Ucraina, che non fa parte della Nato, rimarrà vulnerabile alla dominazione militare russa a prescindere da quello che facciamo noi”, ha detto.

Ho chiesto a Obama se la sua posizione sull’Ucraina fosse realistica o fatalista.

“È realistica”, mi ha risposto. “È un esempio della necessità di essere chiari su quali siano i nostri interessi e per cosa vogliamo entrare in guerra. E nonostante tutto, ci saranno sempre ambiguità”. Poi mi ha riferito una critica che aveva sentito dire contro di lui, per smontarla. “Credo che il miglior argomento che si possa portare in favore di chi critica la mia politica estera è che non sfrutto abbastanza l’ambiguità. Alle mie reazioni, la gente non pensa ‘wow, quest’uomo dev’essere un po’ pazzo’”.

“La teoria del pazzo di Nixon”, ho detto. “Confondi e spaventa i tuoi nemici facendoli pensare che sei capace di commettere atti irrazionali”.

“Esaminiamo la teoria di Nixon”, ha detto Obama. “Durante la Seconda guerra mondiale abbiamo sganciato più bombe sul Laos e sulla Cambogia che sull’Europa, eppure alla fine Nixon si è ritirato, Henry Kissinger (segretario di stato durante la presidenza Nixon) è andato a Parigi e quello che ci siamo lasciati alle spalle sono stati caos, massacri e governi autoritari che sono riusciti a uscire da quell’inferno dopo molti anni. Quando vado in visita in quei paesi cerco di capire come possiamo aiutarli a liberarsi dalle bombe che continuano a fare esplodere le gambe dei bambini. In che modo quella strategia ha supportato i nostri interessi?”

Supponiamo che Putin minacci di attaccare la Moldavia, un altro stato ex sovietico e vulnerabile. Non sarebbe utile far credere a Putin che Obama potrebbe arrabbiarsi?

“Nella politica estera statunitense moderna non ci sono prove che la gente reagisca così. Le persone reagiscono in base ai propri princìpi. E se è davvero importante per qualcuno, ma non così importante per noi, loro lo sanno e lo sappiamo noi”, ha detto il presidente. “Ci sono diversi modi per dissuadere, ma bisogna essere estremamente chiari per cosa valga la pena entrare in guerra. Quindi se c’è qualcuno che dice che potremmo entrare in guerra con la Russia per la Crimea e l’Ucraina orientale, dovrebbe farsi avanti ed essere chiaro. L’idea di avere toni forti o impegnarsi in azioni militari in quella regione specifica per influenzare in qualche modo le decisioni della Russia o della Cina non si è mai dimostrata vera in mezzo secolo”.

“L’Isis non è una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti. I cambiamenti climatici sono una minaccia esistenziale per il mondo intero se non si fa niente a riguardo”

A fine gennaio, nel corso di una conversazione, ho chiesto al presidente di descrivermi quali sono le minacce che teme di più, mentre si prepara a lasciare la carica al suo successore.

“Pensando ai prossimi vent’anni, i cambiamenti climatici mi preoccupano profondamente per via degli effetti che hanno su tutti gli altri problemi”, ha risposto. “L’aggravarsi della siccità, delle carestie, degli spostamenti dal subcontinente indiano e dalle regioni costiere dell’Africa e dell’Asia, della povertà, della crisi dei migranti e delle malattie, farà peggiorare qualsiasi altro nostro problema. E questo va oltre al semplice fatto che il pianeta entra in un circolo vizioso”.

Il terrorismo, ha detto, è un altro problema a lungo termine, “se unito al problema degli stati falliti”.

Quale paese rappresenterà nei prossimi decenni la sfida maggiore per gli Stati Uniti? “In termini di relazioni tradizionali tra grandi stati, credo che il rapporto tra Stati Uniti e Cina sarà il più critico”, ha spiegato. “Se facciamo le cose per bene e la Cina continuerà la sua linea di condotta pacifica, avremo un partner che cresce in termini di potenziale e di condivisione degli oneri e delle responsabilità per mantenere un ordine internazionale. Se la Cina fallirà, se non sarà in grado di mantenere una linea che soddisfi la popolazione e tornerà al nazionalismo come principio organizzatore, se si sentirà così sotto pressione da non prendersi mai le responsabilità di un paese delle sue dimensioni, se vedrà il mondo solo in termini di sfere di influenza regionali, allora non solo prevedo un potenziale conflitto con la Cina, ma avremo più difficoltà ad affrontare le altre sfide che ci si presenteranno”.

Molte persone vorrebbero che il presidente fosse più energico nel rapporto con la Cina, in particolare nel mar Cinese meridionale. Hillary Clinton, per esempio, pare abbia detto in privato: “Non voglio che i miei nipoti vivano in un mondo dominato dai cinesi”.

“Sono sempre stato esplicito nel dire che dobbiamo avere più paura di una Cina intimorita e indebolita rispetto a una Cina in crescita e di successo”, ha detto Obama. “Penso che dobbiamo essere decisi quando le azioni intraprese dalla Cina danneggiano gli interessi internazionali. E se si guarda al nostro operato nel mar Cinese meridionale, siamo stati capaci di mobilitare gran parte dell’Asia per isolare la Cina in modo sorprendente e favorendo i nostri interessi per rafforzare le nostre alleanze”.

“Anche una Russia debole e in difficoltà rappresenta una minaccia, sebbene non di alto livello. A differenza della Cina, la Russia ha problemi democratici, economici e strutturali che per essere risolti richiedono non solo lungimiranza ma anche tempo”, ha detto Obama. “La strada che sta intraprendendo Putin non gli sarà d’aiuto nell’affrontare queste sfide. Ma in quell’ambiente, la tentazione di usare la forza per mostrare la propria grandezza è tanta. E sembra essere l’inclinazione scelta da Putin. Quindi non sottovaluto i pericoli”. Obama è poi tornato su un discorso che mi aveva già fatto più volte e che spera il prossimo presidente faccia proprio: “La maggior parte della gente non crede che la diplomazia renda gli Stati Uniti un luogo sicuro. Invece è vero. E, tra l’altro, è quell’elemento del potere degli Stati Uniti che il resto del mondo apprezza. Quando schieriamo i soldati, c’è sempre la sensazione che venga venga violata la sovranità degli altri paesi”.

Nel corso dell’ultimo anno, John Kerry ha visitato la Casa Bianca regolarmente per chiedere a Obama di violare la sovranità della Siria. In diverse occasioni gli ha chiesto di lanciare missili a obiettivi specifici per “mandare un messaggio” al regime. L’obiettivo, ha affermato Kerry, non era quello di deporre Assad ma di incoraggiarlo, insieme all’Iran e alla Russia, a negoziare la pace. Quando era in vantaggio sul campo di battaglia, l’alleanza di Assad non ha mostrato di voler prendere sul serio le richieste di Kerry di negoziare la pace. Secondo Kerry, qualche missile potrebbe attirare l’attenzione di Assad e i suoi sostenitori. “Kerry sta facendo la figura dell’idiota con i russi perché non ha influenza”, mi ha detto un alto funzionario dell’amministrazione.

Gli Stati Uniti non dovrebbero rivendicare gli attacchi, ha detto Kerry a Obama, ma Assad saprebbe sicuramente chi è il mittente.

Obama si è sempre opposto alle richieste di Kerry e sembra essersi persino spazientito per l’insistenza. Di recente, Kerry ha dato al presidente una bozza contenenti delle azioni per fare più pressione su Assad e il presidente ha affermato: “Ah, un’altra proposta?” I funzionari dell’amministrazione mi hanno detto che anche il vicepresidente Biden sta iniziando a irritarsi per le richieste di azione di Kerry. In privato ha detto al segretario di stato: “John, ti ricordi il Vietnam? Ti ricordi come è iniziato tutto?”

Durante una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale tenuto al Pentagono a dicembre, Obama ha annunciato che nessuno, eccetto il segretario della difesa, dovrebbe sottoporgli proposte per azioni militari. I funzionari del Pentagono hanno intuito che il presidente stava tirando una frecciatina a Kerry.

La prudenza di Obama sulla Siria ha infastidito chi, all’interno della sua amministrazione, avrebbe voluto cambiare le carte in gioco contro Assad. Alcuni pensavano che la decisione di Putin di combattere al fianco di Assad avrebbe spinto Obama a intensificare gli sforzi degli Stati Uniti per aiutare i ribelli contro il regime. Ma Obama, per lo meno fino ad ora, è rimasto irremovibile perché in parte credeva che non fosse compito suo fermare la Russia dal fare quello che lui ritiene un errore terribile. “Sono sotto stress. Si stanno svenando”, mi ha detto il presidente. “E il paese sta vivendo una recessione economica da tre anni”.

La strategia di Obama è stata a volte definita “l’approccio Tom Sawyer” (nel libro Le avventure di Tom Sawyer il protagonista fa credere agli altri che dipingere una staccionata sia un privilegio nonostante si tratti di una punizione). L’idea di Obama è che se Putin vuole impiegare le risorse del regime per imbiancare la staccionata siriana, gli Stati Uniti dovrebbero lasciarglielo fare. Alla fine dell’inverno, però, quando sembrava che la Russia stesse riuscendo nella sua campagna per rafforzare il regime di Assad, la Casa Bianca ha iniziato a valutare dei modi per intensificare il supporto ai ribelli, anche se i dubbi del presidente sulla necessità di intervenire in maniera più massiccia rimanevano tali. Alcune conversazioni che ho avuto con qualche funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale mi hanno fatto venire il presentimento che un attacco costringerebbe gli Stati Uniti a intraprendere delle azioni nuove e dirette in Siria. Per Obama sarebbe un incubo.

Gli interventi degli Stati Uniti in Iraq, in Afghanistan e in Libia, mi ha detto Obama, hanno reso meno probabile un attacco rischioso in Siria. “Un presidente non prende decisioni senza guardare al passato. Credo che dopo più di dieci anni di guerra, con l’impegno in Afghanistan che ancora oggi richiede un’enorme dispendio di risorse e con l’esperienza in Iraq che sta mettendo sotto pressione sulle nostre forze militari, qualsiasi presidente lungimirante esiterebbe a impegnarsi nuovamente nella regione, con le stesse dinamiche e con la stessa probabilità di fallire”.

“È troppo cauto?” ho chiesto.

“No”, ha risposto. “Se non avessimo invaso l’Iraq e se non stessimo ancora inviando miliardi di dollari per l’addestramento militare in Afghanistan, avrei potenzialmente pensato di prendere più rischi per aiutare a definire la situazione in Siria? Non lo so”.

Quello che mi ha colpito è che, sebbene il suo segretario di stato lo avverta che la Siria potrebbe causare un’apocalisse in Europa, Obama non ha rivalutato la guerra civile del paese come una minaccia di alto livello alla sicurezza.

La riluttanza di Obama a entrare in guerra in Siria è usata come prova da chi lo critica del fatto che il presidente è troppo ingenuo. Dicono, infatti, che la sua decisione del 2013 di non lanciare i missili è una dimostrazione del fatto che bluffa. Questa critica irrita Obama. “Nessuno si ricorda più di Osama Bin Laden”, ha detto. “Nessuno si ricorda di quando ho mandato 30mila soldati in Afghanistan”. La crisi della linea rossa, ha aggiunto, “è il punto della piramide rovesciata su cui poggiano tutte le altre teorie”. Un pomeriggio di fine gennaio, mentre lasciavo lo studio ovale, ho menzionato a Obama un momento di un’intervista del 2012 quando affermava che non avrebbe permesso che l’Iran si appropriasse di armi nucleari. Dicendomi: “Io sono il presidente degli Stati Uniti, non bluffo”.