La tempesta invernale negli Usa non è segno che il riscaldamento globale non esiste, come lasciano intendere i negazionismi climatici.

Dal 1700 sono scomparsi 3,4 milioni di chilometri quadrati di zone umide nel mondo. Tuttavia, siamo ancora in tempo per salvarle.

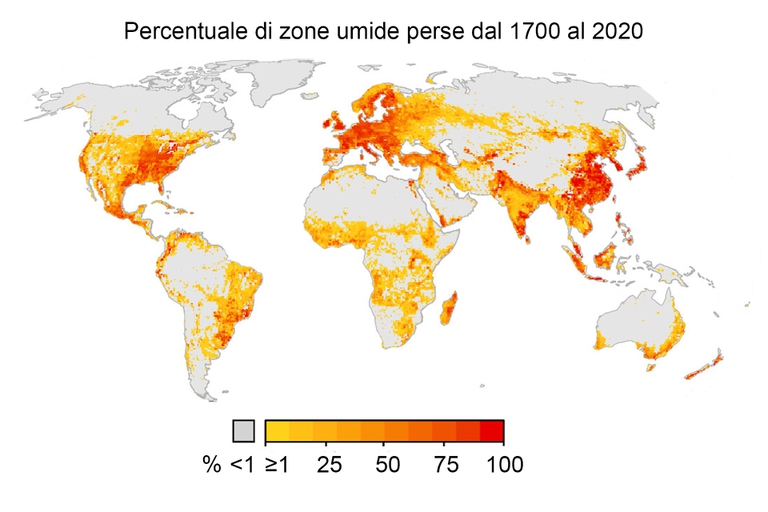

Negli ultimi 300 anni in Europa, Stati Uniti e Cina sono state distrutte più della metà delle zone umide presenti. Addirittura, in alcune regioni geografiche come la Gran Bretagna e la Germania sono stati raggiunti picchi del 75 per cento. Complessivamente questa tipologia di habitat ha perso un’area grande quanto l’India. E il resto delle zone umide non sta meglio: stanno scomparendo tre volte più velocemente di habitat altrettanto a rischio, come le foreste. Tuttavia, è ancora troppo presto per gettare la spugna poiché non abbiamo perso così tanto quanto ci si immaginava. Sicuramente non c’è da festeggiare, ma al contrario bisogna rimboccarsi le maniche è proteggere questi ambienti importantissimi – anche come strategia della lotta contro la crisi climatica.

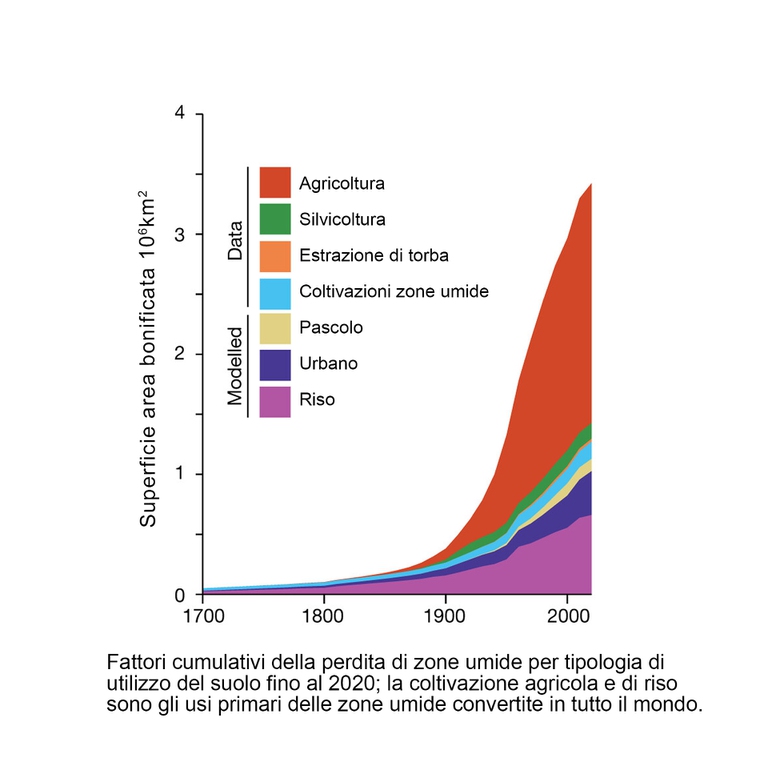

La quantità globale di zone umide scomparse per mano dell’uomo dal 1700 al 2000 è stata calcolata da uno studio pubblicato su Nature. I ricercatori hanno analizzato le mappe dell’uso del suolo e le hanno combinate con i registri storici nazionali dei dati relativi ai drenaggi e alle conversioni delle zone umide. È emerso che 3,4 milioni di chilometri quadrati (con un intervallo di valori da 2,9 a 3,8) di zone umide sono andati persi, principalmente a causa della conversione del terreno per uso agricolo dalla metà del 1900 in poi. L’Europa, insieme a Stati Uniti e Cina, è una delle aree in cui la perdita è stata maggiore: l’Irlanda è stato perso oltre il 90 per cento delle zone umide, Germania, Lituania e Ungheria oltre l’80 per cento, Regno Unito, Paesi Bassi e Italia oltre il 75 per cento.

Durante la storia umana i terreni paludosi sono sempre stati considerati come inutili, improduttivi, pronti ad essere bonificati per creare terreni agricoli e urbani. Metodi come la creazione di canali e i sistemi di drenaggio erano già presenti da millenni, poi lo sviluppo tecnologico del secolo scorso ha accelerato l’intero processo. Finché, il deliberato drenaggio delle zone umide unito agli impatti dei cambiamenti climatici, l’innalzamento del livello dei mari, gli incendi e l’estrazione delle acque sotterranee, hanno reso le zone umide uno degli ecosistemi più minacciati al mondo. Nel 1971 la conservazione di questi ambienti è stata riconosciuta come una priorità internazionale grazie alla convenzione Ramsar, il cui obiettivo è quello di garantire la conservazione e l’uso sostenibile di queste aree, importanti per la biodiversità, le comunità locali e il benessere globale. La convenzione è stata firmata da 170 paesi e include oltre 2.400 siti di protezione delle zone umide nel mondo.

Come anticipato, fino ad oggi non era ancora ben chiaro quante zone umide fossero rimaste sulla terra. Le stime passate segnalavano una perdita globale dal 28 al 87 per cento dal 1700 in avanti. Nonostante diverse aree siano ormai gravemente danneggiate, il quadro generale lascia sperare gli scienziati, poiché rimane ancora molto da poter salvare. Come ha appunto affermato Etienne Fluet-Chouinard della Stanford University, autore principale dello studio: “questa è una buona notizia, perché non è ancora troppo tardi per salvare la maggior parte delle zone umide nel mondo”. Queste vecchie stime così elevate probabilmente erano dovute al fatto che si concentrava l’attenzione solamente sulle aree più alterate, senza considerare l’insieme globale. Da questo studio è finalmente emerso che zone di torbiera, marcite, paludi alluvionali e via dicendo esistono ancora in grandi quantità ad esempio in Canada, Siberia, Congo, Amazzonia, Alaska e Spagna – unico paese europeo con il 50 per cento di zone umide ancora intatto.

Una piccola bestiolina pelosa che adora le zone umide, anzi le crea! Stiamo parlando del castoro. Il castoro, infatti, costruisce una diga lungo il corso del fiume per far sì che si crei uno stagno, al cui interno realizzare la propria dimora. Ma ciò che il castoro – forse – non sa è che costruendo la diga genera dei benefici incredibili per tutti. La sua diga trasforma un semplice corso d’acqua in un fiorente ecosistema di zona umida. La biodiversità ne giova tantissimo, moltissime specie di rane, pesci e invertebrati sono ritornate nelle zone in cui è presente il castoro, e secondo alcuni studi gli stagni realizzati dai castori contengono il doppio delle specie di mammiferi rispetto ad altri stagni. Grazie a diversi progetti di reintroduzione i castori sono tornati in gran numero sia in Nord America che in Europa. Proteggere i castori avrebbe quindi una doppia valenza, sia direttamente legata alla salvaguardia della specie che indirettamente alla protezione delle zone umide.

Queste accurate stime dell’estensione, della distribuzione e delle tempistiche di perdita delle zone umide sono essenziali per comprendere gli impatti che la loro scomparsa potrebbero generare, per pianificare la conservazione delle restanti zone umide e il loro ripristino. La scomparsa delle zone umide riguarda lo stoccaggio dell’acqua, la sua qualità e il suo approvvigionamento, l’assorbimento di grandi quantità di carbonio, la protezione dagli incendi, la biodiversità, le alluvioni, le acque sotterranee, i nutrimenti, la siccità e molto altro. Non sono solo terreni inutili da bonificare.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

La tempesta invernale negli Usa non è segno che il riscaldamento globale non esiste, come lasciano intendere i negazionismi climatici.

Mentre le istituzioni gestiscono l’emergenza e la magistratura indaga per disastro colposo, gli esperti avvisano: mancano gli strumenti per prevenire.

Il governo ha pre-approvato il decreto: arrivano i “reati qualificati” contro l’ambiente. Un passo avanti ma sanzioni ancora esigue.

Con il suo progetto per la convivenza tra uomo e fauna selvatica, Salviamo l’Orso si aggiudica il premio per l’Italia dei Defender Awards 2025.

Nel cuore dell’Ecuador convivono lo sfruttamento delle risorse e la determinazione della guardia indigena e dei popoli che difendono la foresta come bene comune per l’intera umanità.

Il Tyler Prize, considerato il “Nobel per l’ambiente”, è andato a Toby Kiers, biologa statunitense che lavora ad Amsterdam.

L’ecologa e attivista Arianna Liconti ci accompagna in un viaggio tra divulgazione e racconto alla scoperta del 71% del pianeta, nel nuovo podcast prodotto da LifeGate e la Water Defenders Alliance.

Le fiamme nella Patagonia argentina hanno già bruciato 150 kmq di territorio. Eppure, nel 2025 il presidente Milei ha tagliato del 70% le risorse antincendio.

Un gruppo di ricercatori tedeschi ha inventato un filtro bio based che trattiene il 99 per cento delle microplastiche durante il lavaggio.