Il 2026 è stato proclamato Anno Internazionale della Donna contadina dalla Fao, per favorire azioni globali per la parità di genere e l’emancipazione femminile nei sistemi agroalimentari.

Nella pancia dei pesci che consumiamo abitualmente c’è la plastica: una nuova conferma arriva da uno studio condotto da Greenpeace in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche (Univpm) e l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova. Dalle cozze agli sgombri, il 35

Nella pancia dei pesci che consumiamo abitualmente c’è la plastica: una nuova conferma arriva da uno studio condotto da Greenpeace in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche (Univpm) e l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Genova.

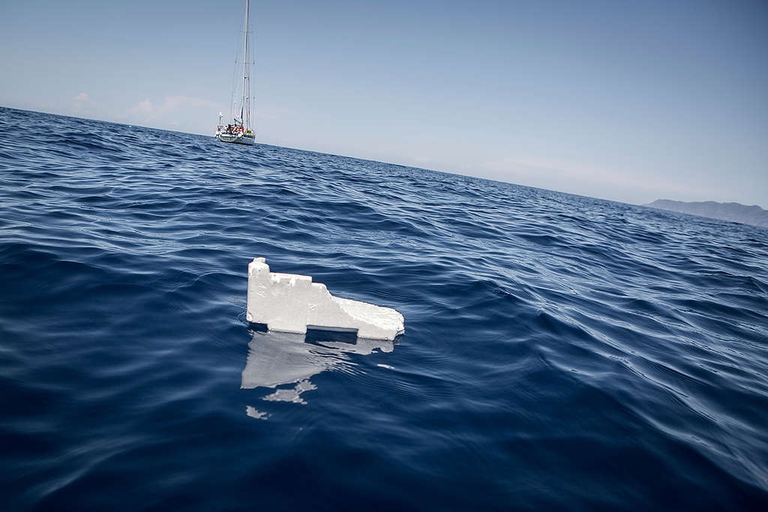

Dalle analisi di oltre 300 organismi rappresentativi di diverse specie di pesci e invertebrati come cozze, scampi, scorfani, acciughe e sgombri, raccolti nel Mar Tirreno centrale durante il tour “May day SOS Plastica” di Greenpeace nella primavera 2019, è emerso che il 35 per cento di questi aveva ingerito fibre tessili e microplastiche. Un fenomeno grave che minaccia l‘equilibrio dell’ecosistema marino, la salute ambientale e anche la nostra poiché i rischi e le conseguenze del consumo di pesce contaminato non sono ancora chiari.

I dati ottenuti hanno mostrato un lieve peggioramento delle frequenze di ingestione di microplastiche (35 per cento) rispetto a quelle osservate durante la precedente campagna effettuata nel 2017 (30 per cento) e a quella riferita agli organismi del Mar Adriatico (27 per cento). La ricerca ha evidenziato le frequenze di ingestione di microplastiche più elevate (fino al 75 percento degli organismi) nei campioni provenienti dalle isole dell’Arcipelago toscano, nell’ordine Giglio, Elba e Capraia, attorno alle quali si estende l’area marina protetta del Santuario dei Cetacei, mentre le frequenze più basse sono state riscontrate nei campioni raccolti in Sardegna e limitrofe al porto di Olbia.

L’analisi di pesci rappresentativi di diversi habitat, inoltre, ha permesso di evidenziare che le specie demersali (ad esempio gallinella, scorfano, pagello fragolino, razza), che hanno una stretta relazione con l’ambiente di fondo dove si alimentano, presentano le frequenze di ingestione di microplastiche maggiori (75-100 per cento ) rispetto alle specie pelagiche, in quasi tutti i siti indagati. “La frequenza di ingestione maggiore in organismi che vivono a stretto contatto con i fondali – ha spiegato Stefania Gorbi, docente di Biologia applicata alla Università Politecnica delle Marche – conferma come i sedimenti possano rappresentare un comparto importante di accumulo della plastica e microplastica immessa in mare”. Proprio sui fondali del Santuario dei Cetacei si trovano decine di tonnellate di rifiuti in plastica con il rischio che le balle si deteriorino, trasformandosi in microplastiche e aggravando la contaminazione.

A Capraia è stata trovata la concentrazione più alta di plastica, oltre 300mila particelle per chilometro quadrato, un dato coerente con i risultati di altre ricerche scientifiche condotte nell’area dove, a causa di una circolazione anticiclonica nota come Capraia Gyre, può crearsi una zona di accumulo transitoria di microplastiche. Alti valori di concentrazione, con oltre 250mila particelle per chilometro quadrato, sono stati riscontrati anche nel porto di Olbia e alla foce del Tevere, a conferma del fatto che le aree portuali con limitata circolazione e le foci dei fiumi costituiscono zone con elevati livelli di contaminazione da microplastiche. Dai campionamenti effettuati a Ventotene e alla foce del Sarno a diverse profondità e con strumentazioni differenti, sono state riscontrate variazioni fino a due ordini di grandezza del contenuto di microplastiche, con concentrazioni molto più elevate a 5 metri di profondità rispetto alla superficie. La tipologia più frequente di microplastiche riscontrata è rappresentata da frammenti, tra 1 e 3 millimetri e inferiori al millimetro, costituiti soprattutto dai polimeri in polietilene e polipropilene, ovvero le tipologie di plastica più usate.

I risultati dello studio sono stati pubblicati il 16 luglio, in occasione della partenza del nuovo tour “Difendiamo il mare”: i volontari di Greenpeace sono salpati insieme ai ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche e del Cnr-Ias di Genova, a bordo della barca a vela Bamboo della Fondazione Exodus, per eseguire nuove indagini nell’Arcipelago toscano e verificare lo stato delle acque del Tirreno dopo il lockdown. Greenpeace ha lanciato una petizione per chiedere al ministro dell’Ambiente di sostenere la proposta dell’Echa, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche, per vietare l’utilizzo di microplastiche aggiunte intenzionalmente in numerosi prodotti di uso comune tra cui cosmetici, detergenti, vernici e fertilizzanti, e di migliorarla inserendo un divieto anche per l’uso di plastiche liquide, semisolide e/o solubili applicando concretamente il principio di precauzione.

Siamo anche su WhatsApp. Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornata, aggiornato sulle ultime notizie e sulle nostre attività.

![]()

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.

Il 2026 è stato proclamato Anno Internazionale della Donna contadina dalla Fao, per favorire azioni globali per la parità di genere e l’emancipazione femminile nei sistemi agroalimentari.

Lenticchie il 31 dicembre? Sì, ma in ricette vegetariane! Ecco 4 idee: involtini, zuppa, polenta e polpettone.

Secondo il dossier Stop Pesticidi nel piatto 2025 di Legambiente, su 4.682 campioni di alimenti, il 48 per cento contiene residui di sostanze chimiche.

Come emerge dalla fotografia di ActionAid, la povertà alimentare tra gli adolescenti non è solo questione di disponibilità di cibo, ma di relazioni, identità e possibilità di scegliere.

Consiglio e Parlamento europei si sono accordati sulla proposta della Commissione Ue per la deregolamentazione dei nuovi ogm, ma le organizzazioni contadine, dell’agricoltura bio e ambientaliste chiedono di fermarla.

In Australia alcuni ricercatori stanno indagando come i microbi, compresi quelli del suolo, influenzano gli stati emotivi e le relazioni sociali attraverso l’asse intestino-cervello.

La proposta di togliere la scadenza all’autorizzazione delle sostanze attive dei pesticidi è contenuta in un pacchetto semplificazione della Commissione. Per gli ambientalisti in questo modo il profitto dell’industria prevale sulla salute.

L’associazione dei consumatori, analizzando otto campioni di riso basmati, ha rilevato la presenza di pesticidi in circa la metà dei campioni, e aflatossine in cinque di essi.

Un documento dell’associazione Ciwf fa i conti di quanto costerebbe in termini ambientali, economici ed etici il primo allevamento di polpi e, in generale, l’acquacoltura carnivora.